Wie viel Mal schlafen

FrauenLesbenKasama. Das Bilderbuch «Wie viel Mal schlafen» erzählt die Geschichte, in Briefen, von einer Mutter und ihrer Tochter, wie sie über die Gefängnismauern hinweg im Verbindung bleiben. Was Gefängnis für Kinder bedeutet, darüber wird kaum gesprochen. Deshalb war es Nekane Txapartegi ein grosses Anliegen, ihre Erfahrungen zu teilen und dieses Tabuthema zu brechen, und zwar mit einer klar feministischen Haltung.

FrauenLesbenKasama. Das Bilderbuch «Wie viel Mal schlafen» erzählt die Geschichte, in Briefen, von einer Mutter und ihrer Tochter, wie sie über die Gefängnismauern hinweg im Verbindung bleiben. Was Gefängnis für Kinder bedeutet, darüber wird kaum gesprochen. Deshalb war es Nekane Txapartegi ein grosses Anliegen, ihre Erfahrungen zu teilen und dieses Tabuthema zu brechen, und zwar mit einer klar feministischen Haltung.

Das Buch «Wie viel Mal schlafen» von Nekane Txapartegi, Iraitz Lizarraga Gomez und Izaro Lizarraga Galdos, im Original auf Baskisch erschienen, beruht auf Passagen aus dem Leben von Nekane und ihrer Tochter. Bei einer Buchvernissage der deutschen Übersetzung im Juni 2024, erzählte Nekane, wie es entstanden ist: «Die Idee kam mir schon im Gefängnis, 2016-17 in Zürich. Da habe ich oft Selbstgespräche geführt und überlegt, wie breche ich diese Mauer, wie antworte ich dieser staatlichen Gewalt, dieser systematischen, patriarchalen Repression?» Es war ihr damals sehr wichtig, mit ihrer Tochter über das zu reden, was passierte. Auf der Buchvernissage erzählt Nekane eindrücklich, dass sie jedes Wort abwägen musste, denn ihre Tochter war erst sieben Jahre alt. Es war wichtig, ihr keine falschen Hoffnungen zu machen, ihr nichts vorzumachen und sie auch zu schützen. «Also habe ich eine Sprache gesucht, um ihr zu sagen, dass ich weiterkämpfe, dass wir weiterkämpfen und dass nichts unsere Liebe trennen kann.»

Durch den Staat getrennt worden

In der Schweiz wird die Situation von Kindern inhaftierter Menschen fast nicht thematisiert. Und wenn doch, dann allenfalls aus der Sicht der Sozialarbeit und völlig entpolitisiert. So gibt es immerhin ein Kinderbuch, «Tim und das Geheimnis der blauen Pfote», das den Angehörigen verteilt wird, mit der Absicht, dass das Thema offen mit den Kindern besprochen wird. Es erzählt die Geschichte einer Eichhörnchen-Familie: Der Vater von Tim ist plötzlich nicht mehr da, es stellt sich dann heraus, dass er verhaftet wurde. Doch in diesem Buch wird den Kindern selbstverständlich vermittelt, dass der Papa im Gefängnis sitzt, weil er etwas Falsches gemacht hat und nun Busse tun muss. Das System wird nicht hinterfragt. Nekane hingegen war es immer wichtig, ihrer Tochter klar zu sagen, dass sie nicht weggegangen ist, dass sie ihre Tochter nicht verlassen hat, sondern dass sie durch den Staat getrennt wurden.

Baskische Piratinnen halten zusammen

Die Beziehung zu ihrer Tochter wurde auch immer wieder als Druckmittel benutzt. Die ersten drei Monate konnten sie sich nur einmal sehen, und das nur hinter einer Trennwand. Nach einem erkämpften Gefängniswechsel waren die Bedingungen bisschen besser: Es war ihnen möglich, sich zu umarmen, zusammen zu spielen. Doch wurde die Tochter bei jedem Besuch sehr pingelig durchsucht. «Mein Eindruck war, dass es eine Einschüchterungsstrategie war, dass man so die Kinder versucht einzuschüchtern und um ihnen zu sagen, dass die Mutter keine gute Mutter ist, sondern ein Monster. Man versucht so, die Kinder von uns zu trennen. Deshalb war mir sehr wichtig zu sagen: ‹Ich bin da, weil ich für Befreiung kämpfe, und ich habe nichts zu verstecken. Ich bin nicht die Böse hier, sondern das Gefängnis, das System.› Mir war es deshalb schon im Vorfeld der Verhaftung, in der Illegalität, wichtig, dass sie Ressourcen hat, falls etwas passiert.» Als Teil diesen Ressourcen hat Nekane die Geschichte der Piratinnen erfunden: «Dass wir baskische Piratinnen sind und dass wir auch einen Schatz haben, nämlich unsere baskische Sprache, den man manchmal verstecken muss. Ich habe auch immer gesagt, Piratinnen müssen kämpfen – auch erklärt, warum, welche Werte ich verteidige. Dass das nicht alle gut finden und die Piratinnen deshalb auch verfolgt werden.»

Dieses Bilderbuch ist für Nekane erst der Anfang, es gibt noch viel zu erzählen, auch viel, dass zwischen den Zeilen steht: «Dieses Buch ist mehr als unsere Geschichte, es ist ein kollektiver Kampf, Widerstand.» Deshalb haben wir ihr ein paar Fragen gestellt, um mehr über das zu erfahren, was nicht im Buch steht.

Warum war es dir wichtig, ein Kinderbuch zu diesem Thema zu machen?

Nekane Txapartegi: In politischen Konflikten und in Fluchtsituationen werden die Kinder oft als «Kollateralschaden» gesehen, dass sie die Geschehnisse nur wegen Handlungen und Entscheidungen ihren Eltern erleben müssen. Doch das passiert nicht einfach so. Der Staat greift unsere Kinder direkt und bewusst an, um uns zu brechen. Deshalb war es mir wichtig, über diese Angriffe gegen uns beide, Mutter und Tochter, zu erzählen, um diese strukturelle, patriarchale Gewalt aufzuzeigen. Ich wollte auch zeigen, wie wir Schmerz in Widerstand wandeln konnten, weil wir gekämpft haben. Es ist eine Widerstandsgeschichte und eine Geschichte der Solidarität. Wir haben uns bewusst für Kinderliteratur entschieden, weil es in dieser Sparte kein solches Buch gibt. Ich wollte auch feministische Vorbilder kreieren, mit Mutter und Tochter als Subjekte. Sie kämpfen gegen Isolation und Knäste, sie sind Akteurinnen ihrer Geschichte. Wir dürfen nicht vergessen, dass Kinder auch kämpfen, auf ihre Art. Das sollten wir anerkennen und sichtbar machen. Wir haben drinnen und draussen gekämpft, kollektiv, solidarisch und vielseitig. Ohne die Unterstützung draussen, ohne die Menschen, die für meine Tochter da waren, sich um sie gekümmert haben, sie unterstützt haben, sie wahrgenommen und ernst genommen haben, ohne all diese Care-Arbeit hätte ich drinnen nicht so kämpfen können, wie ich es gemacht habe.

Hast du Reaktionen auf dein Buch von Kindern oder Jugendlichen, direkt betroffen oder nicht, bekommen?

Ja, wir haben viele und sehr schöne Reaktionen erhalten. Das Buch ist vielschichtig und die Kinder lesen es sehr unterschiedlich. Für viele Kinder war sofort klar, wer «der Böse» in dieser Geschichte war. Wir haben einige Vorlesungen gemacht, auch solche, die sich speziell an Kinder gewandt haben. Im Anschluss haben wir Briefe geschrieben, Papierflieger gemacht und in den Knast geworfen, silbrige Flüsse gemalt, über die Freiheit geredet… Einige Kinder hatte viel Empathie für uns: Sie waren mit uns traurig, hatten mit uns Freude, wollten uns kennenlernen. Sie haben auch Fragen über gewisse Details gestellt, weil sie die Bilder genau angeschaut haben und sich davon angesprochen gefühlt haben. Soviel ich weiss wurden nie Kinder in Angst versetzt.

Und Reaktionen von Eltern(teilen), die in einer ähnlichen Situation waren?

Ja, auch da gab es ein grosses Echo, insbesondere im Baskenland, aber auch hier. Eltern haben sich bedankt, weil sie dank dieses Buchs ein Mittel gefunden haben, ihre eigene Geschichte an ihre Kinder zu erzählen ohne sich jedoch selber exponieren zu müssen. Sie sagten, für sie sei emotional sehr schwierig, über das Erlebte zu sprechen, und da hilft es ihnen, dass sie es über unsere Geschichte machen können. Wir wollten genau das: Erfahrungen kollektivieren, und dass durch unsere Geschichte diese kollektiven Kämpfe erzählt werden können.

Wie kann man altersgerecht mit Kindern über Sachen reden, die für Erwachsene kaum aushaltbar sind – eingesperrt sein, Folter, Isolation, Trauma …?

Ich denke die Ängste, die kommen von uns, es sind unsere Ängste als Erwachsene. Schweigen, nicht erzählen, ist eine schlechte Option. Kinder wollen Antworten und wenn wir sie ihnen nicht geben, werden sie ein Weg suchen, es selber rauszufinden – und vielleicht werden sie gewisse Dinge falsch verstehen, gerade heute wo man mit Handy und Internet alles Mögliche findet. Klar werde ich einem Kind nicht alle Details erzählen, aber ich werde immer versuchen unsere Werte, wofür wir kämpfen, zu erklären. Es ist wichtig, dass sie es von uns hören, aus unserer Sicht und nicht verzerrt durch das Narrativ unseren politischen Gegner:innen.

Du hast ja bei der Buchvernissage gesagt, dass das Buch erst der Anfang ist. Wie geht es weiter?

Es gibt noch so viel zu erzählen. Während der Gefangenschaft habe ich viel geschrieben, gezeichnet. Weil meine Worte mein einziges Kampfmittel waren. Für dieses Bilderbuch haben wir nur die Zeit der Gefangenschaft genommen. Es wäre schön, weiter zu machen und andere Teile unserer Geschichte selber zu erzählen: die Flucht, die Zeit nach dem Gefängnis… Wir wollten mit diesem Buch das Thema Knast auf die politische Agenda bringen und Räume für den Austausch öffnen. Wir wollten nicht ein Bilderbuch für die Bibliotheken machen, sondern ein Beitrag für das feministische und widerständige Gedächtnis. Unser Buch, unsere Geschichte ist ein Mittel, das Erwachsenen die Möglichkeit gibt mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen über Knast, Solidarität und Widerstand zu reden. Auch in den Schulen. Wir haben schon ein paar Lesungen gehalten, und hoffen, dass es noch viele Gelegenheiten geben wird.

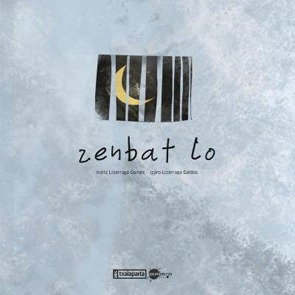

Iraitz Lizarraga Gomez und Izaro Lizarraga Galdos: Wie viel Mal schlafen. Übersetzung aus dem Baskischen: Garazi Ugalde und Lena Pritschard. Txalaparta Verlag, 2024.

Das Buch ist in der Buchhandlung Paranoia City, im Infoladen Kasama und im Radio LoRa erhältlich. Für Anlässe, Fragen, Bestellungen: freenekane@immerda.ch.