«Willkommen in der Hölle, Bruder»

Klaus Petrus. Das Geschäft mit Elektroschrott rentiert. Doch wer in Ghana auf einer der grössten Müllhalden der Welt Smartphones und Laptops zerlegt, hat nichts davon. So wie der 26-jährige Jack, der bereits als Kind lernte, wie man aus Schrott das Allerletzte herausholt.

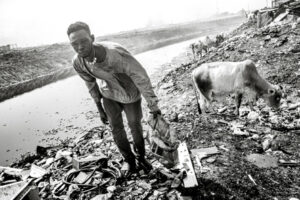

In Agbogbloshie scheint an keinem Tag die Sonne. Wie eine Gewitterwolke hockt der Qualm auf Bergen von Plastik, Metall, Kleidern und Kuhfladen, es ist schwül, es windet und müffelt. Männer, die meisten jung, zertrümmern Kühlschränke, sie hämmern Bildschirme entzwei, ziehen Kabel aus Gehäusen, als wären es Därme von frisch geschlachteten Ziegen. Sie singen Lieder und reissen Sprüche. Ihre Augen sind gerötet, die Gesichter ölverschmiert, verätzt und verbrannt. Wer hier ist, sagen die, die hier sind, ist verloren für die Ewigkeit und einen Tag, denn hier ist Sodom und Gomorrha, sagen sie, oder auch: Willkommen in der Hölle, Bruder!

Elektroabfall aus aller Welt

Wobei: Viele Fremde kommen nicht hierher, nach Agbogbloshie, eine der grössten Müllhalden der Welt an der Korle-Lagune von Accra, Ghanas Hauptstadt. Als vor ein paar Jahren westliche Medien über die «Hölle von Agbogbloshie» berichteten, fürchtete die Stadtverwaltung um den Ruf der Hafenmetropole Accra und liess die Deponie vorübergehend räumen. Doch die Müllsammler kehrten zurück, hämmerten weiter. Ein Grossteil des Elektroabfalls in Agbogbloshie kommt aus aller Welt in Schiffscontainern im Hafen von Accra an, der Rest stammt aus den Haushalten der Millionenstadt oder umliegenden Region und wird von den Männern von Agbogbloshie mühsam gesammelt und in Schubkarren auf die Deponie gebracht. Wie viele, die auf der Müllhalde von Agbogbloshie ihr Geld verdienen – von 4000 ist die Rede, manche schätzen ihre Zahl auf das Doppelte –, kommt Jack aus dem Norden, aus der Region um die Stadt Tamale, wo die Ärmsten der fast 34 Millionen Einwohner:innen von Ghana leben. Jacks Vater war Landarbeiter, seine Frau gebar elf Kinder, nur fünf überlebten. Kein Jahr war der kleine Jack in der Schule, dann musste er Tomaten ernten. Lesen und Schreiben lehrte ihn seine Grossmutter, mit der er, als der Vater an Wundbrand verstarb, nach Accra zog. Dort verkaufte sie Wasser, Nüsse und Brote an die Müllsammler von Agbogbloshie.

Ein Drecksloch ohne Zukunft

Und so lernte Jack, ein Bub von zwölf Jahren, schon früh, wie man aus Schrott das Allerletzte herausholt. Mit seinen Kinderhänden zerlegte er Monitore, Smartphones und Laptops, um an Röhren, Drähte, Bleche und Platinen zu kommen. Er brannte über dem offenen Feuer das Plastik von den Kabeln, schabte das Kupfer zusammen. Und atmete diesen russschwarzen Rauch ein für drei Stunden am Tag, später wurden es zehn oder mehr. «Schon als Teenager hatte ich grosse Punkte auf meiner Lunge, heute pfeife ich aus allen Löchern», sagt Jack. «Das geht hier jedem so, ein einziges Konzert.» Er lacht.

Der 26-Jährige lebt mit seiner Frau und den drei Söhnen in einem Holzverschlag in der Siedlung Old Fadama, die an Agbogbloshie grenzt und seit den späten 1980er-Jahren zu einem vierzig Hektaren grossen Slum herangewachsen ist – zwischen 30000 und 80000 Menschen sollen hier leben. Arbeit gibt es kaum, Hoffnung genauso wenig und, je länger man in diesem Drecksloch bleibt, auch keine Zukunft.

340000 Tonnen Elektroschrott

Eine schmutzige Arbeit zwar, doch das Geschäft mit dem Elektroschrott rentiert. Ein paar Zahlen: Eine Tonne Handyschrott enthält 240 Gramm Gold, 2,5 Kilogramm Silber, 92 g Palladium, 92 Gramm Kupfer und 38 Gramm Kobalt, das macht beim momentanen Marktpreis alles in allem: um die 10000 Franken. 2022 wurden weltweit 22 Millionen Tonnen Elektroschrott produziert, der ökonomische Wert wird auf 62,5 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Allein nach Accra gelangen jährlich schätzungsweise 340000 Tonnen. Man liest oft, es seien allein die reichen Länder des Westens, die so ihren Abfall loswerden wollen, per Container und in Richtung Afrika. Doch das stimmt nicht. Ein Drittel des «E-Waste» in Accra – und dazu zählt offiziell alles, was einen Stecker hat oder Batterien –, stammt aus afrikanischen Ländern; und es wird mit jedem Jahr mehr, denn der Markt für Handys und Laptops explodiert. Kommt hinzu, dass es auch für den Export von kaputten Elektrogeräten aus westlichen Ländern inzwischen vergleichsweise hohe Auflagen gibt. Sie sind in der Basler Konvention niedergeschrieben, einem internationalen Abkommen, das bisher von über 190 Staaten unterzeichnet wurde. Es regelt den Export gefährlicher Abfälle und verpflichtet die Vertragsparteien, dafür zu sorgen, dass diese umweltgerecht behandelt und entsorgt werden. Beim E-Waste handelt es sich um solch gefährliche Abfälle (sie enthalten Schwermetalle wie Blei, Cadmium und Quecksilber), die nur mit Papieren ausser Landes geschafft werden dürfen – fehlen diese, ist der Export illegal. Wie zum Beispiel die 150000 Tonnen, die angeblich jedes Jahr ohne Bewilligung aus Deutschland nach Afrika und Asien verschifft werden.

Illegaler Abfall

Allerdings gibt es eine Nuance zwischen Müll und Schrott, die Konsequenzen für Abkommen wie die Basler Konvention hat. Anders als Müll lässt sich Schrott nicht mehr renovieren. Was zwar bedeutet, dass dieser keinen Nutzen mehr hat, nicht aber, dass er wertlos ist. Wenn Jack sagt: «Wir machen aus allem Geld, vor allem aus Schrott», meint er genau das: In Agbogbloshie wird kein Laptop repariert und secondhand verkauft, sondern zu Kupfer, Silber und Gold verschrottet – zu wertvollen Rohstoffen also, die anschliessend nach Europa, Asien oder in die Staaten verkauft werden. Damit verschwimmen die Grenzen zum Wiederverwertbaren wie einem Handy, das repariert und verkauft werden kann. Expert:innen sehen darin einen der Gründe, weshalb es mitunter einfach ist, blossen Schrott als «wiederverwertbaren Müll» zu deklarieren. Beispiel Accra: Offiziell gelten nur 15 Prozent der jährlichen Menge an Elektroabfällen, die am Hafen ankommen, als Schrott, die anderen 85 Prozent sind Geräte, die sich irgendwie wiederverwerten lassen. Expert:innen zweifeln die Zahlen an, sie rechnen mit bis zu 50 Prozent Schrott, oder anders gesagt: mit 35 Prozent falsch deklarierter Ware.

Manche Länder, darunter die Schweiz, versuchen die Grauzone um den Begriff Elektroschrott zu vermeiden, indem sie den Export von defekten Geräten – die Ausnahme sind OECD-Länder – generell verbieten. Was natürlich nicht ausschliesst, dass diese trotzdem illegal dorthin gelangen können.

«Da wusste ich, Ghana ist geil.»

Einer, der genau weiss, woher seine Ware stammt, ist Nana Yaw Konadu, professioneller Aufbereiter von kaputten Elektrogeräten am Stadtrand von Accra. Seine Eltern, beide aus Ghana, sind in den 1980er-Jahren nach Deutschland ausgewandert, aufgewachsen ist Yaw Konadu in Bremen. Der Vater arbeitete als Schlachtarbeiter, die Mutter putzte in fremden Haushalten. Beide seien fremd geblieben in Deutschland, so erzählt es Yaw Konadu. Zudem war das Geld immer knapp. Schon als Teenager reparierte Yaw Konadu alte Kopierer und verkaufte sie in Bremen an Leute aus der Schwarzen Community. Bis einer ihm zuflüsterte, er solle auf alte Handys umsteigen, sie flicken und in Ghana verkaufen. «Also stopfte ich meinen Koffer mit Nokias voll und stieg in den Flieger nach Accra. Dort angekommen, fragte mich ein Zollbeamter, was ich da bei mir trage. «Hunderte alte neue Handys», sagte ich zu ihm. Er verschwand hinter einer Tür, kam mit einem Bündel Geldscheine zurück und meinte: ‹Ich kauf sie dir alle ab.› Da wusste ich, Ghana ist geil.»

In den letzten sieben Jahren hat der heute 46-Jährige ein Geschäftsmodell mit zwei Standbeinen entwickelt. Das eine ist in Deutschland, von wo er kaputte Geräte bezieht, vor allem Monitore, im Schnitt 30000 Stück pro Jahr. Sein dort ansässiger Partner holt sämtliche Bewilligungen ein und verschifft die Ware per Container in den Hafen von Accra. Mit einem Lastwagen werden die Monitore in Yaw Konadus Firma gekarrt. Dort werden sie zerlegt, die Displays mit einem Plastik aus China neu eingefasst und, versehen mit dem Stempel «Garantiert Recycling», wie neu verpackt. Das andere Standbein ist in Accra selber, wo Yaw Konadu zertifizierte Ware einsammelt, die er ebenfalls auseinandernimmt, sortiert, flickt und neu aufbereitet. Inzwischen arbeiten über sechzig Männer und Frauen für ihn, er bezahlt ihnen 100 Euro im Monat, das sind 80 Euro mehr, als der gesetzliche Mindestlohn vorsieht.

Noch keiner entkommen

Yaw Konadu redet so, wie wohl alle reden, die auf nachhaltiges Recycling setzen: Man müsse schleunigst weg von diesem Konsumwahn, weniger sei definitiv mehr, dafür hochwertig und langlebig. Tatsächlich widerspricht sein Anspruch auf Nachhaltigkeit aller Realität: In Europa besitzen derzeit 485 Millionen ein Smartphone, der Markt verzeichnete voriges Jahr einen Umsatz von 74 Milliarden Euro, Tendenz natürlich steigend. Und in den afrikanischen Ländern? Dort rechnet die Branche mit einem jährlichen Wachstum des Handy-Marktes um fast zehn Prozent, oder wie Yaw Konadu sagt: «Hier warten 400 Millionen Menschen auf ein Smartphone.»

Auch Jack sieht vor seinem Auge nur Berge von Arbeit. «Was die anderen verbrauchen, können wir gebrauchen.» An die Zukunft denkt er nicht. Was weiss ich, sagt er halb im Scherz, wie lange ich noch lebe? In den Abendstunden werde der Husten heftiger und manchmal färbe sich sein Urin rot, doch was soll’s. Weg aus Agbogbloshie, in Gottes Namen doch zurück in den Norden, eine eigene Farm, ein anderer Job, und sei es der Gesundheit wegen, was meinst du, Bruder? Jack weist die aufdringlichen Fragen mit seiner flachen Hand zurück. «Der Hölle ist noch keiner entronnen.»