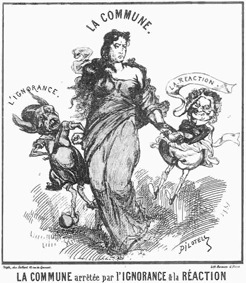

Die Pariser Kommune

Jean Villain. Am 18.März 1871 ergriff zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit das Proletariat die Macht. Die an diesem Tag von den Pariser Arbeiter*innen errichtete Kommune war, obwohl sie nur 72 Tage bestand, für den weiteren Befreiungskampf der Arbeiter*innen von ausserordentlicher Bedeutung.

Jean Villain. Am 18.März 1871 ergriff zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit das Proletariat die Macht. Die an diesem Tag von den Pariser Arbeiter*innen errichtete Kommune war, obwohl sie nur 72 Tage bestand, für den weiteren Befreiungskampf der Arbeiter*innen von ausserordentlicher Bedeutung.

Der Pariser Kommune war ein ständiger Kampf der Arbeiter*innenklasse Frankreichs gegen politische Reaktion und kapitalistische Ausbeutung vorausgegangen. Bereits in den Junitagen von 1848 hatten die aufständischen Pariser Arbeiter*innen eine «sozialistische Republik» gefordert. Die ersten Sektionen der Internationalen Arbeiterassoziation (der. 1.Internationale) waren in Frankreich Anfang 1865 gegründet worden. Ende der 1860er-Jahre wurde die Arbeiter*innenklasse in Frankreich zur führenden Kraft in der in breiten Rahmen wieder einsetzenden republikanischen Bewegung. Sie wurde auch zur entschiedenen Triebkraft der Revolution vom 4.September 1870, die zur Errichtung der Dritten Republik führte.

Die Pariser Nationalgarde

Der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71 verschärfte den Klassenkampf in Frankreich. Die Bourgeoisie hatte die Verteidigung des von deutschen Truppen besetzten Paris sabotiert. Die drückenden Bedingungen des von Bismarck diktierten Präliminarfriedens, dem die herrschenden Kreise Frankreichs zugestimmt hatten, lösten im Lande grosse Unzufriedenheit aus. Unter der Volksmasse wuchs die Sorge um das Schicksal der republikanischen Ordnung. Berechtigter Anlass dazu gab die Zusammensetzung der am 8.Februar 1871 gewählten Nationalversammlung, die in ihrer Mehrheit aus monarchistischen Abgeordneten bestand. Ausserdem befand sich auch die Armee, die Polizei, ja der gesamte Staatsapparat in den Händen der ärgsten Feinde der Republik und der Demokratie. An der Spitze der Regierung stand der bekannte Reaktionär Adolphe Thiers.

Trotz ihrer Entschlossenheit, Paris aus klassenpolitischen Gründen so rasch als möglich dem Feind ans Messer zu liefern, musste die Regierung dem Volk gegenüber so tun, als wolle sie kämpfen. Und da das Volk in seinem Drang, die Stadt zu retten, immer lauter nach Waffen schrie, sah sich die Regierung bald gezwungen, die Aufstellung neuer Bataillone der Pariser Nationalgarde zuzulassen. Nach der Eröffnung zusätzlicher Werbestellen wuchs sie schnell auf 350000 Bewaffnete an. Die Bataillone wählten ihre Offiziere selber. Der Sold betrug 1.50 Francs pro Tag und war für das Gros der schwer unter kriegsbedingter Arbeitslosigkeit leidenden proletarischen Gardisten von nun an viele Monate praktisch das einzige regelmässige Einkommen. Da der Zustand der Pariser Artillerie ziemlich zu wünschen übrig liess, veröffentlichte die Maire vom XVI. Arrondissements am 22.Oktober 1870 einen dringenden Appell an die Bürger*innen. Die Pariser*innen steuerten binnen wenigen Wochen riesige Summen bei. Aus ihnen wurde jene etlichen hundert «volkseigenen» Geschütze der Nationalgarde beschafft, die kaum fünf Monate danach Anlass des offenen Klassenkriegs zwischen Bourgeoisie und Proletariat sein sollten.

Gegen das Volk

Die harten Friedensbedingungen und die Besetzung der Hauptstadt durch deutsche Truppen – diese marschierten am 1.März in Paris ein und blieben dort drei Tage – verletzten die patriotischen Gefühle der Volksmassen. Gegen die elementaren Interessen der Arbeiter*innenklasse und des Kleinbürgertums verstiessen jene von der Nationalversammlung am 11.März folgende erlassene Gesetze:

1. Alle Wechsel, die am 13.November 1870 abgelaufen, jedoch damals in Anbetracht des Kriegs verlängert worden waren, sollten am 13.März 1871 verfallen. Namentlich in Paris bedeutete das für Zehntausende von kleinen Kaufleuten die gnadenlose Verurteilung zum Bankrott.

2. Durch eine neue Mietverordnung sollten die rund 300000 Arbeiter*innen, Angestellten, Handwerker*innen, Heimarbeiter*innen und Krä-mer*innen, die mit ihrem Mietzins in Rückstand waren, mitsamt ihrer Familie auf die Strasse geworfen werden.

3. Die Besoldung der Pariser Nationalgarde sollte ab sofort eingestellt werden. Das betraf besonders jene Gardisten – und sie waren die Mehrheit –, die sich und ihre Angehörigen seit Beginn der Belagerung von kaum etwas anderem als eben diesen täglichen dreissig Sous ernährt hatten.

Feurig wie die rote Fahne

Die Autorität der Regierung Thiers und der Nationalversammlung schwand immer mehr. Der Einfluss des am 15.Februar beschlossene Zentralkomitees der Nationalgarde wuchs zusehend. In Paris reifte eine revolutionäre Situation an. Am 15.März 1871 erkoren 1325 Delegierte, die 215 der insgesamt 270 Bataillone der Pariser Nationalgarde repräsentierten, die ersten 34 von insgesamt 66 vorgesehenen definitiven Mitgliedern des Zentralkomitees der Pariser Nationalgarde. Diese konstituierte sich als Sicherheitsorgan gegen einen Staatsstreik. Das Zentralkomitee erklärte ausdrücklich, dass das Volk nicht den ersten Schuss abgeben werde, sich «aber im Falle eines Angriffs zur Wehr setzen würde.»

Am 17.März präsidierte Adolphe Thiers in Paris eine Sitzung des Ministerrats, in deren Verlauf beschlossen wurde, in der folgenden Nacht loszuschlagen. In seinen Memoiren berichtete General Joseph Vinoy über die Ziele der Operation: «… die Wiedergewinnung der von den Bataillonen des Zentralkomitees entführten und stark bewachten Kanonen, Waffen und Munitionsvorräte, die Auflösung dieses Komitees und die Verhaftung seiner Mitglieder.» Die erste Phase des Handstreiks, die Besetzung der Artillerie-Arsenale, gelang vollständig. Doch während eine Siegesbotschaft an Thiers unterwegs war, kam der Gegenstoss der Bevölkerung in Gang. Und so war am 19.März in der Zeitung «Le Vengeuer», das Organ des linken Jakobiners Felix Payat, zu lesen: «Das Frankreich des Volkes beginnt mit dem 18.März eine neue Ära (…) das Frankreich aller beginnt neu, lebendig und feurig wie seine rote Fahne.»

Aus dem vorwärts vom 11. Februar 1971. Zum Autor siehe Seite 13