Sie kämpften gegen den Faschismus und für den Frieden – ein Leben lang

flo / sit. Walter Graber kämpfte in Spanien, Louise Stebler nahm an Sabotageaktionen gegen Nazi-Deutschland teil, Marieli Jäggin überbrachte Kochrezepte mit darin versteckten Botschaften und Ernst Bärtschi verhalf mit seinem Boot Flüchtlingen in die Schweiz. Und erinnert sei auch an die Toten von Genf im Jahr 1932. Um niemals zu vergessen!

Walter (Wadi) Graber

Walter (Wadi) Graber

Walter Graber, Wadi, wie man ihn auch nannte, hatte gute Voraussetzungen, um ein Linker zu werden. Sein Vater, ein Sozialist, hatte im Landesstreik den Militärdienst verweigert, um nicht auf Genoss:innen schiessen zu müssen. Er trug Wadi schon früh auf dem Arm mit sich am 1.Mai in Winterthur. Mit 14 gründete der Knabe mit einigen Kollegen eine Jugendriege des Schweizerischen Arbeiter?, Turn? und Sportverbands. In der Schule wurde er dafür vom Lehrer als «Roter» abgekanzelt.

Schon bald wird der in den 1920er- und 1930er-Jahren aufkeimende Faschismus und der Kampf gegen diesen zu Grabers wichtigstem Aktionsfeld. Als im Januar 1934 Frontisten im Winterthurer Arbeiter:innenquartier Töss eine Veranstaltung abhalten wollen, gehört Wadi mit den anderen Mitgliedern der Sozialistischen Jugend und der Jungordner zu jenen, die eine Konfrontation mit den Faschisten fordern, die es wagen, im roten Töss eine Veranstaltung abzuhalten. Endgültig überzeugt haben, wird ihn aber ein Kuraufenthalt in Chur. Kurz zuvor hatte er die Sozialistische Jugend verlassen und war Mitglied bei der Kommunistischen Partei geworden. In Davos weilt Wadi wegen einer schweren Brustfellentzündung. Während er sich auskuriert, beobachtet er die Mitglieder der Auslandsorganisation der hitlerfaschistischen NSDAP im Bündnerland, wo sie ihre Schweizer Hochburg hat.

In Graber reift die Überzeugung, dass man etwas machen muss, oder wie er sagte: «Den Faschismus muss man direkt bekämpfen.» So reist er, nachdem er klammheimlich seine Stelle in der «Loki», den Werken der Schweizerischen Lokomotiv? und Maschinenfabrik in Winterthur, gekündigt hatte, ohne irgendjemandem ein Wort zu sagen, mit einem Kollegen nach Spanien. Bei der Eroberung von Quinto erlebt er nach seiner Ausbildung bei Albacete seine Feuertaufe. Später wird er einer Luftabwehreinheit zugeteilt. Er lobt den Kampfgeist bei den Interbrigaden, wie es in einem Bericht im «Tössemer» zu lesen ist: «Disziplin hatten wir aber die bessere, als ich im Weltkrieg in der Schweizer Armee erlebt hatte. Mit einem ganz gewichtigen Unterschied allerdings: Wir sagten den Offizieren ‹Du›. Und die Offiziere hatten keine Privilegien.» Als sich seine Einheit neu organisieren muss, geht Walter Graber verloren. Er taucht zeitweise gar auf einer Gefallenenliste. Der Fehler wird bald korrigiert, auch seine Familie in der Schweiz weiss über das Rote Kreuz bald über sein Schicksal. In Richard Dindos Film «Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg» von 1974 taucht Grabers Bild im Abspann aber noch bei den Gefallenen Spanienfreiwilligen auf. Bei einem Luftangriff wird er verletzt. Über eine Zwischenstation auf einem schwedischen Lazarettschiff gelangt er Silvester 1938 als einer der letzten Schweizer bei Genf über die Grenze.

In der Heimat folgt für die Spanienfreiwilligen die Repression einer offiziellen Schweiz, die sich schon früh mit den faschistchen Regiems in Europa arrangierte. Walter Graber kommt auf eine Schwarze Liste und wird wegen seines Einsatzes in Spanien vors Militärgericht gestellt. Wegen «fremdem Militärdienst» wird er zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Er muss aber Zwangsarbeit leisten und mit anderen einen Weg zur Mörsburg bauen. Auch die Gewerkschaft SMUV schliesst ihn aus. Als er wieder arbeitet (bei SIG in Neuhausen, «eine elende Fröntler?Bude», wie Graber sagte), nimmt ihn die Gewerkschaft wieder auf. Seine bisherige Mitgliedschaft wird aber nicht mehr anerkannt. Jahre später, als er für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden sollte, verzichtet er dankend. Denn mit den aberkannten Mitgliedschaftsjahren hätte er diese Ehrung lang zuvor erhalten müssen. Graber bleibt auch nach seiner Zeit in Spanien überzeugter Antifaschist. Wegen des Verteilens von Flugblättern gegen Mussolini und Hitler wird er wegen «Beleidigung fremder Staatsoberhäupter» verurteilt. Nur wegen eines Formfehlers muss er nach dem Rekurs nicht in Haft. Bald tritt Graber der noch jungen PdA bei, wird in Winterthur ihr Präsident. Nach Konflikten auf nationaler und kantonaler Ebene treten viele Mitglieder aus der Eulachstadt aus der Partei aus – auch Wadi. Später wurde er Mitglied der SP in Töss, dort aber wenig herzlich aufgenommen. Er galt als «Radikaler» und wurde nie für ein öffentliches Amt vorgeschlagen. Die Amnestie der Spanienkämpfer 2009 erlebte Graber nicht mehr mit. 2004 verstarb er in seiner Tössemer Heimat.

Louise Stebler

Louise Stebler

Louise ist in einem widerständigen, antifaschistischen Haus aufgewachsen. Schon als Mädchen strickte sie Socken für das republikanische Spanien, und als junge Frau beteiligte sie sich aktiv an Sabotageaktionen gegen die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten. 1945 schwiegen in Europa zwar endlich die Waffen, ihr Geklirr aber hallte nach und nahm wenig später an Lautstärke wieder zu. Louise war sich deshalb bewusst: Um den Frieden muss täglich neu gerungen werden. Und sie hatte klare Vorstellungen davon, dass Frieden und soziale Gerechtigkeit einhergehen. Für sie hatte der Friedenskampf auch den Kampf gegen soziale und rassistische Unterdrückung einzuschliessen – gegen Ausbeutung, für die Gleichberechtigung aller Menschen, für die Freiheit, für die Menschenwürde.

Mit Joe Stebler, ihrem Ehemann und Kampfesgenossen an allen Fronten, beteiligte sie sich deshalb in den ersten Nachkriegsjahren aktiv an der Organisation «Frieden durch Aufbau» und opferte Freizeit und Ferien, um 1947 mit anderen Jugendlichen im kriegsversehrten Jugoslawien eine Eisenbahnstrecke wiederherzustellen. 1949 beteiligten sich die beiden aktiv an der Gründung des Basler Komitees für den Kampf um den Frieden und schliesslich der «Schweizerischen Bewegung der Friedenspartisanen», wie die heutige Schweizerische Friedensbewegung (SFB) damals hiess. Am 14.Oktober 1949, nur wenige Wochen nach der ersten nationalen Konferenz der neuen Friedensorganisation, versammelten sich im Basler Volkshaus über 600 Teilnehmende zu einer grossen Friedenskundgebung. Louise sprach im Namen der Jugend. Der vorwärts fasste damals zusammen, was sie gesagt hatte: «Der Jugend ist es zugedacht, im kommenden Krieg die Soldaten zu stellen. Wir wenden uns dagegen. Die Jugend will leben und nicht Kanonen- und Bombenfutter werden. In der Schweiz wird immer mehr für die militärischen Rüstungen ausgegeben. Wir erheben dagegen Protest und verlangen, dass Gewerbeschulen gebaut werden, dass die Jugend Schulungs- und Bildungsmöglichkeiten erhält und dass die Verhetzung im Dienste der Kriegstreiber eingestellt wird.»

Es sind fast 80 Jahre her, dass Louise sich in diesem Sinn geäussert hat. Sie hat diesen Worten in den darauffolgenden Jahren immer Taten folgen lassen. Ob während der Unterschriftensammlung unter den Stockholmer Appell gegen die atomare Rüstung, ob gegen den Kalten Krieg und für die friedliche Koexistenz, gegen Rassismus und Kolonialismus, für den Befreiungskampf der Völker in der Dritten Welt, für die Solidarität mit Korea, Vietnam, Kuba, Südafrika, Palästina, Syrien, Venezuela, ob im Kampf gegen die Neutronenbombe und die Raketenstationierung in Europa, ob an Weltkongressen in Addis Abeba oder an Ostermärschen in Basel: Louise war dabei – oft tragend, oft im Hintergrund, während Jahrzehnten Seite an Seite mit ihrem Joe. Am hartnäckigsten war sie in ihrem Kampf gegen die Atombombe. Sie wusste: Wir leben in einer garstigen Welt, aber diese Welt ist veränderbar, eine bessere Welt ist möglich. Doch verändern, verbessern können wir nur, was existiert. Also muss diese Welt zunächst vor ihrer totalen Vernichtung, vor dem nuklearen Winter geschützt werden. Das war ihr Hauptanliegen. Im Herbst 2017 wurde in der UNO das Abkommen zum Verbot der Atomwaffen verabschiedet und der Kampf gegen die nukleare Vernichtung mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet – und somit auch Louise Stebler. Sie starb am

12.Februar 2019 im Alter von 94 Jahren.

Marieli Jäggin

Marieli Jäggin

Die Lebensgeschichte von Marieli ist eng mit der Geschichte der Partei der Arbeit Zürich verbunden. 1920 geboren, war sie als junge Genossin aktiv, als die Partei 1940 verboten wurde. «In dieser Zeit musste ich immer Pakete von einem Ort zum anderen bringen, ohne zu wissen, was sich darin befand. Natürlich hatte ich eine Vermutung, aber genau, wusste ich es nie», erzählte sie. Jahre später wurde dann die Vermutung von Marieli bestätigt: In den Pakten befanden sich Flugblätter oder Druckvorlagen für Flugblätter, die im Untergrund hergestellt wurden. Eine andere Geschichte, die sie erzählte, war jene des Koch-Rezepte-Büchleins, das versteckt in den Rezepten verschlüsselte Botschaften für die Genoss:innen enthielt. Es war die Zeit, als politische Flüchtlinge aus Deutschland und Italien auch in Zürich von überzeugten Antifaschist:innen wie Marieli versteckt und unterstützt wurden. Der Kampf gegen die Nazis, die «50 Kilometer vor unserer Haustür standen», wie Marieli oft daran erinnerte, war für sie eine Selbstverständlichkeit. Ein Kampf, den sie ein Leben lang führte.

Eine Selbstverständlichkeit war für Marieli auch, in den verschiedensten Organisationen der Arbeiter:in-nenbewegung aktiv zu sein. Alle ihre Aktivitäten aufzuzählen, würde Bände füllen. Sie war immer mit voller Überzeugung und Engagement dabei. Bis ins hohe Alter kam sie an die Parteiversammlungen. Sie war zwar nicht die grosse Rednerin, ergriff aber an jeder Versammlung das Wort. Was sie sagte, hatte immer Hand und Fuss. Beeindruckend war immer wieder ihre Art und Weise, wie sie an den Versammlungen sprach. Sie tat es mir Herz, sprach die Sprache der «einfachen Leute», so wie sie sich selbst eine «Büetzerin» nannte. Ihre Kernbotschaft, die sie unermüdlich immer wieder vertrat, äusserte sie oft an den Versammlungen: «Wir müssen den Menschen auf dieser Welt helfen, denen es schlechter geht als uns». Dieses menschliche Anliegen war ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens und sicher auch ein Grund, in der Partei und in den anderen Organisationen aktiv zu sein. Über die PdA sagte sie mir mal: «Wir haben viele Fehler gemacht und ich habe grosse Enttäuschungen erlebt. Aber ich weiss, dass wir im Kern unserer Überzeugung das Gute für die Menschen wollen.»

Marieli war eine Macherin. Davon zeugt auch, dass sie die erste Frau in der Schweiz war, die eine Schreinerlehre erfolgreich abschloss. So erstaunen diese Worte von ihr wenig: «Weisst du, wir Linken müssen weniger reden und mehr machen». Wie wahr! Marieli starb am 29.April 2009 im Alter von 89 Jahren – zwei Tage vor dem internationalen Tag der Arbeit, an dem sie ihr Leben lang auf der Strasse und am Stand ihrer Partei am 1.-Mai-Fest in Zürich anzutreffen war.

Ernst Bärtschi

Ernst Bärtschi

1934 war die Schweiz an drei Grenzen – Italien, Deutschland und Österreich – von faschistisch regierten Ländern umgeben. Gerade in den Schweizer Grenzregionen hatte die Situation – und besonders die vollständige Umzingelung nach dem deutschen Frankreichfeldzug von 1940 – massive Auswirkungen. Zahlreiche Exilierte flüchteten in Richtung Schweiz, die manchmal mehr, manchmal weniger bereit sein würde, Schutzsuchenden Asyl zu gewähren. Politische Aktivist:innen schmuggelten Propagandamaterial in die eine Richtung, während Fluchthelfer:innen Haft im KZ, Folter und Tod riskierten, um Schutzsuchende in die andere Richtung zu schleusen. In Kreuzlingen am Bodensee wurden Gruppen aktiv, um den Hitlerfaschisten Sand ins Getriebe zu streuen. So entstand eine jüdische Gemeinde im Ort, die zum grossen Teile aus Bewohner:innen der kleinen Gemeinde bestand, die Jüd:innen bei der Flucht aus dem Deutschen Reich unterstützten. Obwohl der Thurgau nun wirklich keine linke Hochburg war und ist, gab es aber auch hier Strukturen sozialistischer Kräfte, die die von brutalster Repression bedrohten Genoss:innen in Deutschland zu unterstützen versuchten.

Die «Funkentruppe» war eine dieser im Untergrund operierenden Organisationen an der Grenze. Sie wurde einer gleichnamigen SPD-Zeitschrift, die sie nach Frankfurt schmuggelte, benannt (somit besteht keine Verbindung mit der späteren trotzkistischen Gruppe). Bereits 1933 hatte der ursprünglich in Deutschland geborene Schweizer Staatsbürger Ernst Bärtschi mit seinen Freunden Karl Durst und Andreas Flaig von der anderen Seite der Grenze angefangen, Drucksachen nach Deutschland und Flüchtlinge in die Schweiz zu bringen. Bärtschi hatte durch seine guten Kontakte zu Gewerkschafter:innen in Konstanz schon früh genaue Kenntnis darüber, was die Herrschaft der Faschist:innen für die Arbeiter:innenklasse bedeute. Die Zeitschriften und Nachrichten, die die Gruppe schmuggelte, stellten für die im Untergrund arbeitenden Organisationen der Arbeiter:innen eine grosse Hilfe dar, stellten sie doch eine Verbindung zu dem Exilvorstand der SPD in Prag dar. Um Menschen zur Flucht in die Schweiz zu verhelfen, nutzte Bärtschi die Route über den See: Mit seinem zerlegbaren zweisitzigen Faltboot brachte er die Flüchtenden nach Kreuzlingen. In seinem Haus fanden bis zu zwölf Exilant:innen Platz. So konnten Bärtschi und seine Genossen zahlreiche Leben retten. Ein sicherer Hafen würde der Thurgau für die Geflüchteten aber oft nicht werden. 1939 meldete die Thurgauer

Arbeiterzeitung, dass der hiesige Polizeikommandant Ernst Haudenschield damit geprahlt habe, dass bei ihm «kein einziger Emigrant sei», denn er habe sie alle rechtzeitig «hinausgeschmissen». Der Kreuzlinger Bezirks-staathalter, Otto Raggenbass – ein räudiger Antisemit und Faschistenfreund, hatte gar durchgesetzt, dass jüdische Schuldkinder nicht in die Kreuzlinger Schulen ausweichen konnten, nachdem ihnen das Recht auf den Schulbesuch im Zuge immer grausamerer Gesetze gegen Jüd:innen in Deutschland verboten wurde. Selbst der Bundesrat rügte den Kanton Thurgau für seine restriktive und illegale Flüchtlingspolitik. Denn der Kanton raubte Jüd:innen Geld in Form einer «Kaution», dank der man nicht nach Deutschland ausgeliefert wurde. Wo der Staat Unmenschlichkeit und Grausamkeit zeigte, übten Menschen wie Ernst Bärtschi Solidarität und mussten dafür leiden. 1938 flog Bärtschi auf und wurde an der Konstanzer Grenze verhaftet. Er wurde wegen «Vorbereitung zum Hochverrat» verurteilt und kam in Haft. Erst 1945 wurde er nach langer Einzelhaft im KZ Dachau befreit. Die Schweizer Regierung weigerte sich bis zuletzt, dem vom hitlerfaschistischen Unrechtsstaat eingeknasteten Bärt-schi und seinen ebenfalls eingesperrten Genoss:innen in irgendeiner Form Hilfe zu leisten. Die Fälle von solidarischen und mutigen Grenzer:innen wie Ernst Bärtschi, die ihre Freiheit und ihr Leben riskierten, um den Faschismus zu bekämpfen und Menschen zur Flucht zu verhelfen, verdeutlichen die Haltung der offiziellen Schweiz. Während die hohe Politik vor den Nazis einknickte und jüdische sowie politische Geflüchtete verfolgte, war es vor allem die linke Bewegung, die Widerstand leistete. Besonders hervorzuheben sind auch die Fabrikarbeiterin Marie Grimm, die einem Fluchthilfering in Schaffhausen angehörte, und der Tessiner Vincenzo Martinetti, der sich den norditalienischen Partisan:innen anschloss.

Die Toten vom 9.November 1932

Die Toten vom 9.November 1932

Die Vorstellung, die Schweiz habe in der Zwischenkriegszeit und im Zweiten Weltkrieg aufrecht und eifrig die Fahne der Demokratie hochgehalten, ist vor allem ein Produkt der geistigen Landesverteidigung und des Mythos, den die offizielle Schweiz in der Nachkriegszeit hegte und pflegte. So standen nicht nur Mitglieder der Katholischen Volkspartei (KVP, aus der später die CVP werden sollte), sondern auch Freisinnige den Faschist:innen nahe. Der KVP-Bundesrat Motta sorgte dafür, dass der offiziell zur Neutralität verpflichtete Bundesrat sich hinter den Faschisten Franco stellte. Und in Zürich paktierte die FDP für die Wahlen mit der Nationalen Front des Hitlerbewunderers und Ex-Freisinnigen Rolf Henne.

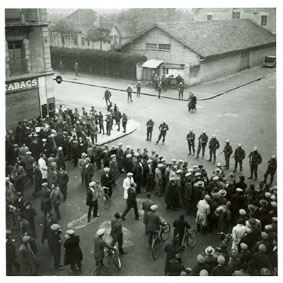

Am offensichtlichsten dürfte die brutale Neigung der Classe Politique nach rechts aber am 9.November 1932 in Genf geworden sein. Anlass war eine Veranstaltung des Faschisten Georges Oltramare, der später im besetzten Vichy-Frankreich für einen Nazi-Propagandasender Radio machen würde. Im Gemeindesaal Plainpalais wollte man die Anführer der lokalen Sozialist:innen Léon Nicole und Jacques Dicker symbolisch anklagen. 8000 Linke hielten dagegen. Obwohl in Genf die Linken die stärkste Kraft waren, hatten sie in der Regierung keine Vertretung. Die bürgerliche Exekutive schickte nach der Armee, als sie Wind von den Plänen einer linken Gegendemo gegen die Faschist:innen bekam. Es kamen aber keine ausgebildeten Soldaten nach Genf, sondern rohe Rekruten in der sechsten Ausbildungswoche. Kurz nach halb zehn am Abend eskalierte die Staatsmacht die Situation. Es wurde erst in die Luft geschossen, dann 150-mal in die Menge. Die Demonstrant:innen, die gerade Léon Nicole bei seiner Rede zugehört hatten, brachen in Panik aus. Insgesamt 13 Menschen starben. Einer der ersten von ihnen war Henri Fürst, der Präsident der kommunistischen Partei in Genf. Aber auch ein Unbeteiligter, der Bankangestellte Oscar Maurer, der sich auf dem Heimweg befand, wurde getötet. 65 Menschen wurden zum Teil schwerstens verletzt. Das Massaker begründete die Staatsmacht mit Lügen. Die Demonstrant:innen hätten die Rekruten auf deren Heimweg angegriffen (also nach den Schüssen…), hätten versucht, eine Absperrung zu durchbrechen und der Weisung, die Demonstration aufzulösen, keine Folge geleistet – was im Übrigen auch 1932 in der Schweiz kein todeswürdiges Verbrechen war. Der bereits erwähnte Faschistenfreund und Bundesrat Giuseppe Motta machte seinem heute lausigen Ruf alle Ehre und begab sich nach Genf, um festzustellen, dass die Ordnung wiederhergestellt sei.

Motta hatte sich, wie es mehrere Male – vor allem im Zusammenhang mit Kratzbuckeleien vor deutschen, italienischen und spanischen Faschisten – geschehen war, voreilig auf die falsche Seite der Geschichte gestellt. Drei Tage nach dem Massaker von Genf traten die Arbeiter:innen der Stadt einen 24-stündigen Generalstreik an. Schweizweit kam es zu Solidaritätskundgebungen, das Volksrecht, das offizielle Organ der SP Schweiz, schrieb von einem «Massaker voller Bestialität». Vermutlich um die Solidaritätsbewegung im Keim zu ersticken, wurden die «Drahtzieher» der linken Gegendemonstration verhaftet und zu teils drakonischen Strafen verurteilt. Léon Nicole musste für sechs Monate ins Gefängnis. Obwohl er damals Nationalrat war, wurde ihm die Immunität von der bürgerlichen Ratsmehrheit verweigert. Kaum entlassen, wurde Nicole im November 1933 zusammen mit drei Genossen in die Genfer Regierung gewählt. Auch im Lausanner Stadtrat gelang es, aus dem Stand die Mehrheit zu übernehmen.

Obwohl sich die politischen Verhältnisse vor allem in der Nachkriegszeit grundlegend gewandelt hatten, blieb die historische Aufarbeitung lange aus. Der Faschist Oltramare, für den die herrschende Klasse so bereitwillig 13 Arbeiter hatte ermorden lassen, war zwar mit einem Publikationsverbot belegt worden und schleppte sich von Prozess zu Prozess. Auch Motta war bereits seit 1940 tot. Doch es sollte bis ins Jahr 1982 dauern, bis endlich öffentlich derjenigen gedacht wurde, die getötet worden waren, weil sie dem Faschismus die Stirn geboten hatten.

Am 50.Jahrestag des Massakers stellte die Bauarbeitergewerkschaft FOBB ohne Bewilligung einen fünf Tonnen schweren Gedenkstein beim Plainpalais auf. Der Stein mit der Aufschrift «Plus jamais ça» wurde später von der Stadt nachträglich bewilligt. Doch für den politischen Mainstream blieben die Genfer Antifaschist:innen noch über 80 Jahre später ein rotes Tuch. Eine Standesinitiative des Kantons Genf zur Rehabilitierung der nach der Demonstration Verurteilten wurde 2018/19 von beiden Kammern abgelehnt. Gegen die Rekruten, die auf demonstrierende Werktätige geschossen hatten – und vor allem gegen die Offiziere, die das Feuer befohlen hatten – wurde nicht einmal ein Verfahren eröffnet.