«Wer hat uns verraten?»

Am gestrigen Abend versammelten sich gegen 400 Menschen, um an einer Demonstration gegen die Aufhebung des AKW-Ade-Camps zu protestieren. Überraschend war das Camp in der Nacht auf den Dienstag polizeilich geräumt worden. Kritik wurde insbesondere an Stadtpräsident Alexander Tschäppät (SP) laut.

Am gestrigen Abend versammelten sich gegen 400 Menschen, um an einer Demonstration gegen die Aufhebung des AKW-Ade-Camps zu protestieren. Überraschend war das Camp in der Nacht auf den Dienstag polizeilich geräumt worden. Kritik wurde insbesondere an Stadtpräsident Alexander Tschäppät (SP) laut.

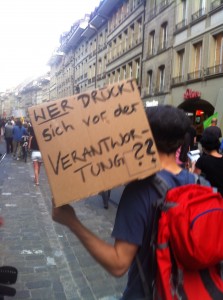

Spontan trafen sich die, die kamen: Erst am selben Tag war zur Demonstration aufgerufen worden, als direkte Reaktion auf die Räumung des AKW-Ade-Camps. Umso erstaunlicher, dass sich ein ansehnlicher Demonstrationszug versammelte. 400 vorwiegend junge Menschen verschafften ihrem Frust und ihrer Enttäuschung über die unvorhersehbare Aktion der Stadtregierung Raum, von der Reitschule bis zum Bundesplatz demonstrierte man friedlich, aber bestimmt. Unbehelligt von der Polizei skandierten die DemonstrantInnen gegen AKWs im Allgemeinen und die Stadtregierung im Besonderen.

Chronik einer Räumung

Gut 11 Wochen, vom April bis zum 21 Juni, hatte das AKW-Ade-Camp bestaden. Um 3.30 Uhr, am frühesten Dienstagmorgen, begann dann die Räumung. Räumung durch die Polizei, Räumung mit 26 Personen, die kontrolliert und festgehalten wurden. Die Polizei traf auf gänzlich überraschte AktivistInnen: Niemand hatte damit gerechnet, dass das Camp zwangsweise aufgelöst wurde. Tatsächlich hatte Stadtpräsident Tschäppät noch angekündigt, innert der nächsten paar Tage die Anliegen der «Camper» in den Gemeinderat zu tragen, zumindest aber weiterhin auf einen Dialog zu setzen. Ein besonders pikantes Detail: Sogar die Rechts-Bürgerlichen der SVP wollten dem Camp ein Ultimatum von 48 Stunden vor der Auflösung setzen; nun geschah die Räumung gänzlich ohne Ankündigung, ohne Ultimatum und weit früher, als sogar die SVP es sich erhofft hatte.

Der Gemeinderat hatte die Räumung befohlen. Dabei sticht ins Auge, dass dies ohne Zustimmung von SP oder Grünen nicht möglich gewesen wäre. Insbesondere Alexander Tschäppät (SP) als Stadtpräsident dürfte hier eine tragende Rolle gespielt haben. Ebenso wahrscheinlich scheint eine Beteiligung von Regula Rytz (Grüne). Direkt nach der Räumung des Camps wurde die Campstätte umgepflügt von Mitarbeitern der Stadtgärtnerei – diese untersteht Frau Rytz. Mit der Räumung des Camps geht auch der Rückzug eins Angebots einher. Bislang hatte die Stadtregierung den AktivistInnen angeboten, eine dauerhafte Mahnwache einzurichten. Dieser Vorschlag wurde nun mit dem Hinweis verworfen, dass man keine weitere Besetzung des Areals dulden werde. Spätestens hier lassen sich Vorsatz und Plan erkennen.

Der Gemeinderat hatte die Räumung befohlen. Dabei sticht ins Auge, dass dies ohne Zustimmung von SP oder Grünen nicht möglich gewesen wäre. Insbesondere Alexander Tschäppät (SP) als Stadtpräsident dürfte hier eine tragende Rolle gespielt haben. Ebenso wahrscheinlich scheint eine Beteiligung von Regula Rytz (Grüne). Direkt nach der Räumung des Camps wurde die Campstätte umgepflügt von Mitarbeitern der Stadtgärtnerei – diese untersteht Frau Rytz. Mit der Räumung des Camps geht auch der Rückzug eins Angebots einher. Bislang hatte die Stadtregierung den AktivistInnen angeboten, eine dauerhafte Mahnwache einzurichten. Dieser Vorschlag wurde nun mit dem Hinweis verworfen, dass man keine weitere Besetzung des Areals dulden werde. Spätestens hier lassen sich Vorsatz und Plan erkennen.

Enttäuschung und Frust

Während die Demonstration völlig friedlich verlief, war die Enttäuschung allenthalber spürbar. Die vorherrschenden Parolen schwankten zwischen Protest gegen AKWs und der Wut über das Vorgehen des Gemeinderates. Man konnte die Wiederbelebung eines Jahrzehnte alten Slogans miterleben: «Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten!» Interessant hieran dürfte vor allem sein, dass auch vereinzelte Junggrüne und Jusos anwesend waren. Vor allem von den Junggrünen konnte man Worte wie diese hören: «Aus meiner Sicht ist das Tschäppäts Fehler, weil er angekündigt hatte, die Interessen des Camps in den Gemeinderat zu bringen. Und das Camp jetzt unangekündigt aufzulösen finde ich sehr, sehr feige.» Kritik an der eigenen Vertretung im Gemeinderat konnte aber nicht vernommen werden: «Über die Rolle von etwa Regula Rytz kann ich noch nichts sagen.»

Insgesamt war eine spürbar antiparlamentarische Stimmung vorherrschend. Von jenen verraten, die Sympathie und Verständnis bekundet hatten, fühlte man sich zu Recht betrogen. So kam man denn auch dazu, Folgendes zu skandieren: «Parlamenten nie vertrauen, Widerstand von unten bauen!» Es muss allerdings auch angemerkt werden, dass die Partei der Arbeit Bern ihre Solidarität mit den Demonstranten durch Anwesenheit bekundete. Sie warf Gemeinderat und Stadtregierung vor, heuchlerisch gegenüber den AktivistInnen vorgegangen zu sein und eine vorher von der PdA eingereichte Motion zur Unterstützung sämtlicher Aktionen gegen AKWs schlichtweg ignoriert zu haben.

Kundgebung und Fazit

Kundgebung und Fazit

Auf der Kundgebung brach sich die Wut ein weiteres Mal Bahn. Von einem der «Camper» konnte man die Geschichte der Räumung en detail erfahren: «Ich lag heute morgen in meinem Zelt und dachte zuerst, dass das wieder so besoffene Viecher sind, die nichts besseres zu tun haben als zu versuchen, unseren Infostand kaputt zu machen. Aber es waren keine besoffenen Viecher, es war die Polizei und sie haben uns mitgenommen und stundenlang festgehalten. (…) Das Camp war mehr als eine Stätte des Widerstands. Wir konnten uns dort organisieren und hatten eine schöne Zeit. Die vermissen wir jetzt! (…) Tschäppät ist für mich nicht mehr wählbar. Jemand der so sein Wort bricht, den kann ich weder in den Nationalrat noch sonst wohin wählen. (…) Wir machen weiter, bis Mühleberg abgestellt ist.» Beantwortet wurde die Ansprache mit einem Spruch: «Tschäppät raus, Tschäppät raus!»

Aber auch die Reaktion der PassantInnen ist aufschlussreich. Gefragt, wie sie zur Auflösung des Camps stehen, kamen Antworten wie diese: «Ich finde es scheisse, wirklich scheisse! Ich bin enttäuscht von Tschäppät. Das ist einfach nicht das Feeling der Stadt. Es war friedlich und ja wirklich ein Anliegen, das jedem am Herz liegen sollte.» «Ich find’s doof. Enttäuschend, aber ich mach mir da keine Illusionen mehr.» Illusionslos, nüchtern, enttäuscht. Das dürfte die Reaktionen jener gut beschreiben, die in der rot-grünen Regierung eine Kraft des Fortschritts gesehen haben. Insbesondere, da an diesem Tag eine sehr simple Wahrheit ausgesprochen wurde: «Wenn Mühleberg explodiert, dann wird nicht mehr ein Camp, sondern die Stadt geräumt werden müssen.» Da macht es Hoffnung, dass die AKW-GegnerInnen ihren Widerstand fortsetzen wollen. Bereits diesen Donnerstag, gegen 18.00 Uhr am Viktoriaplatz, soll die nächste Protestaktion stattfinden.

Heute morgen früh liess der Gemeinderat das AKW-Ade-Camp auf dem Viktoriaplatz in Bern von Dutzenden Polizisten räumen und alle anwesenden CamperInnen verhaften. Bis das AKW abgestellt ist, wird der Protest weiter gehen mit oder ohne die Genehmigung des Berner Gemeinderats. Kommt alle heute um 12h zum Viiktoriaplatz.

Heute morgen früh liess der Gemeinderat das AKW-Ade-Camp auf dem Viktoriaplatz in Bern von Dutzenden Polizisten räumen und alle anwesenden CamperInnen verhaften. Bis das AKW abgestellt ist, wird der Protest weiter gehen mit oder ohne die Genehmigung des Berner Gemeinderats. Kommt alle heute um 12h zum Viiktoriaplatz. Fukushima. Mit Fukushima beendet man die Debatten um die Atomenergie, es braucht heute keine weiteren Argumente, keine weitreichenden Ausführungen mehr. Durch Fukushima wurde die Diskussion um die Atomenergie auf eine Ebene gezogen, auf der sie praktisch jedem Bürger und jeder Bürgerin anschaulich und erschreckend wird. Fragt man nun Menschen auf der Strasse nach ihrer Meinung bezüglich AKWs, so bekommt man unisono stark emotionalisierte, manchmal mit Furcht, manchmal mit Wut behaftete Antworten. Direkt nach Fukushima konnte man die ersten Umfragen lesen, die ein eindeutiges Bild zeigen: 73 Prozent der SchweizerInnen wollen keine neuen Atomkraftwerke und 77 Prozent wollen den mittelfristigen Ausstieg aus der Atomenergie.

Fukushima. Mit Fukushima beendet man die Debatten um die Atomenergie, es braucht heute keine weiteren Argumente, keine weitreichenden Ausführungen mehr. Durch Fukushima wurde die Diskussion um die Atomenergie auf eine Ebene gezogen, auf der sie praktisch jedem Bürger und jeder Bürgerin anschaulich und erschreckend wird. Fragt man nun Menschen auf der Strasse nach ihrer Meinung bezüglich AKWs, so bekommt man unisono stark emotionalisierte, manchmal mit Furcht, manchmal mit Wut behaftete Antworten. Direkt nach Fukushima konnte man die ersten Umfragen lesen, die ein eindeutiges Bild zeigen: 73 Prozent der SchweizerInnen wollen keine neuen Atomkraftwerke und 77 Prozent wollen den mittelfristigen Ausstieg aus der Atomenergie. Rund 700 Personen haben am Freitag, 18. März, spontan für den globalen Atomausstieg und gegen eine Ordnung demonstriert, die nur Eigentumsrechte und nicht die ökologische und soziale Gerechtigkeit schützt!

Rund 700 Personen haben am Freitag, 18. März, spontan für den globalen Atomausstieg und gegen eine Ordnung demonstriert, die nur Eigentumsrechte und nicht die ökologische und soziale Gerechtigkeit schützt!

Neben aktuellen Themen, wie der Lage in Ägypten und der Euro-Krise, steht auf dem heutigen EU-Gipfel in Brüssel die Energieversorgung Europas im Mittelpunkt. Ein Gipfel mit wenig Energie.

Neben aktuellen Themen, wie der Lage in Ägypten und der Euro-Krise, steht auf dem heutigen EU-Gipfel in Brüssel die Energieversorgung Europas im Mittelpunkt. Ein Gipfel mit wenig Energie. Der gesamte Energiebedarf der weltweiten Bevölkerung kann bis 2050 aus sauberen, sicheren und erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden – und das trotz Wirtschaftswachstum und steigender Bevölkerungszahl.

Der gesamte Energiebedarf der weltweiten Bevölkerung kann bis 2050 aus sauberen, sicheren und erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden – und das trotz Wirtschaftswachstum und steigender Bevölkerungszahl. Ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung ist ganzjährig einer zu hohen Feinstaub-Belastung ausgesetzt. Die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz fordern griffige Massnahmen.

Ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung ist ganzjährig einer zu hohen Feinstaub-Belastung ausgesetzt. Die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz fordern griffige Massnahmen.