Frauen* wir sind Klasse! No war but classwar!

8.März Frauen*bündnis Zürich. Wir drucken hier das Mobilisierungsflugblatt zur diesjährigen Demonstration, das die Parole erläutert und in den Kontext des Frauenstreikes stellt. Das 8. März Frauen*bündnis Zürich ist ein revolutionäres Bündnis aus verschiedenen Organisationen, Gruppen und Einzelfrauen.

8.März Frauen*bündnis Zürich. Wir drucken hier das Mobilisierungsflugblatt zur diesjährigen Demonstration, das die Parole erläutert und in den Kontext des Frauenstreikes stellt. Das 8. März Frauen*bündnis Zürich ist ein revolutionäres Bündnis aus verschiedenen Organisationen, Gruppen und Einzelfrauen.

Der 8. März ist der internationale Kampftag der Frauen*. Seit über 30 Jahren organisieren wir vom Frauen*bündnis Zürich eine antikapitalistische und kämpferische Demonstration zum 8. März in Zürich. Wir verzichten dabei auf die Beteiligung von Männern*, weil wir der Überzeugung sind, dass es im politischen Kampf um Veränderung ausschliesslich von Frauen* getragene Räume und Momente braucht. Deshalb wird die Demonstration von und für Frauen* organisiert.

Frauen* wir sind Klasse!

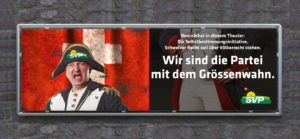

In unserem Kampf gegen die soziale Ungleichheit innerhalb der Gesellschaft, gegen die Schere zwischen oben und unten, sehen wir die Unterdrückung der Frau* als zentrales Moment. Das Patriarchat und der Kapitalismus sind seit jeher eng miteinander verschränkt. Der Kapitalismus macht die Frauen* zu Objekten. Im Patriarchat werden Männer bevorzugt behandelt und profitieren von der herrschenden Gesellschaftsordnung. Frauen* werden von patriarchalen Strukturen unterdrückt: Daher bekämpfen wir beispielsweise Sexismus, sexualisierte Gewalt, Rollendruck sowie Lohnungleichheit. Wir beziehen uns in unserem Kampf also auf die Kategorie Frau*, nicht weil wir die gesellschaftliche Zuschreibung so toll finden, sondern weil wir in unserm Alltag immer wieder mit Gewalt, Übergriffen, Vorurteilen, Benachteiligungen und weiteren Zumutungen konfrontiert sind, welche darauf zurückgehen, dass wir als Frauen* gelesen werden. Wir Frauen*, geprägt von verschiedenen Lebensrealitäten und Lebensentwürfen, kämpfen gemeinsam gegen die herrschende Gesellschaftsordnung. Wir verstehen uns dabei als Teil der proletarischen Klasse.

Wir Frauen* sind mit so vielen Erwartungen konfrontiert, die durchaus auch widersprüchlich sind, so dass wir diesen gar nicht entsprechen können und wollen. Jedoch sind wir nicht bereit, dies als Versagen einzelner wahrzunehmen, sondern möchten diese Erfahrungen kollektivieren und gemeinsam dagegen ankämpfen. Es ist nicht das Problem einer Einzelnen, wenn sie den Ansprüchen der Gesellschaft nicht gerecht werden kann, es ist das System dahinter, welches von uns Frauen* so vieles einfordert. Diesen vielen Erwartungen nicht entsprechen zu können, lässt viele Frauen* an sich selbst zweifeln. Das Patriarchat ist darauf angelegt, dass Männer mehr Macht in der Gesellschaft und in den wichtigen Entscheidungen haben als Frauen*. Durch den ständigen Druck der vielen Erwartungen, welche nicht erfüllt werden können und dem damit einhergehenden Gefühl des eigenen Versagens wird die Vormachtstellung von Männern in der Gesellschaft weiter gestärkt. Dagegen wehren wir uns! Wir sind nicht bereit, unsere Leben diesen Erwartungen und dem Druck unterzuordnen und uns mit der Vorherrschaft der Männer abzufinden. Wir kämpfen gemeinsam für die Befreiung von Allen!

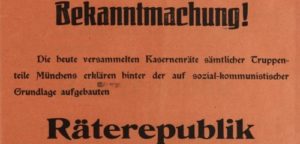

Wenn am kommenden 14. Juni Frauen* schweizweit ihre bezahlte und unbezahlte Arbeit niederlegen, stellt dies für uns einen Teil des Klassenkampfes dar. Wir Frauen* in unseren unterschiedlichen Arbeits- und Tätigkeitsfeldern erheben uns kollektiv gegen ausbeuterische Arbeitsverhältnisse und dagegen, dass die viele unbezahlte Arbeit, welche wir leisten, als selbstverständlich angesehen wird. Haus- und Familienarbeit wird im Kapitalismus seit jeher als minderwertige Arbeit betrachtet. Dies zum einen, weil diese spezifische Arbeit nicht entlohnt wird und der Wert von Arbeit in unserer kapitalistischen Gesellschaft an seine Entlohnung gebunden ist. Zum anderen kann diese Form der Arbeit nicht gleich gut rationalisiert und optimiert werden. Die Veränderung von Arbeitsprozessen, deren Beschleunigung und Gewinnmaximierung ist jedoch für den Kapitalismus und sein Fortbestehen unerlässlich. Die unbezahlt geleistete Arbeit ist ein Ausdruck der mehrfachen Unterdrückung von Frauen* und ein wichtiger Bestandteil des kapitalistischen Systems. Durch die Entwertung der Arbeit und denen, die sie leisten, wird der Kapitalismus und das Patriarchat weiter gestärkt. Hierbei wird die Verschränkung von Patriarchat und Kapitalismus gut sichtbar. Wir wehren uns dagegen, dass unsere bezahlte und unbezahlte Arbeit gesellschaftlich abgewertet wird. Für uns ist klar, dass unsere bezahlte Arbeit genau gleich entlohnt werden muss wie die eines Mannes* und zusätzlich fordern wir, dass unbezahlte und bezahlte Care-Arbeit kollektiviert wird, welche wir Tag für Tag zusätzlich leisten. Wir wollen gemeinsam und kämpferisch für unsere Rechte einstehen und fordern ein gesellschaftliches Umdenken und Handeln ein. Bereits am 8. März legen weltweit viele Frauen* ihre Arbeit nieder. Wir grüssen alle Frauen*, die sich am Frauen*streik beteiligen und freuen uns, Teil eines weltweiten Kampfes zu sein.

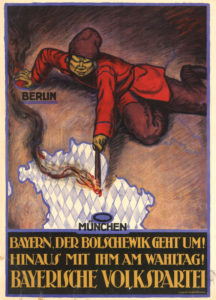

No war but classwar!

Imperialistische Kriege wie zum Beispiel den, welcher die Türkei gegen Kurdistan führt, verurteilen wir vehement. Die Türkei mit dem Despoten Erdogan kämpft gegen das revolutionäre und emanzipatorische Projekt in Rojava an. Die Schweiz hat wie so oft ihre dreckigen Hände auch im Spiel und liefert Kriegsmaterialien. Sie profitiert vom Krieg und weist Menschen, die davor flüchten, an der Grenze ab. Die Schweiz ist mit dieser Haltung nicht alleine, auch andere europäische Staaten liefern Waffen und Waffenteile in die Türkei. Krieg bedeutet Gewalt und Leid für die ganze Bevölkerung. Frauen* und Mädchen* sind in Kriegsgebieten zusätzlich immer auch noch einer frauen*spezifischen Gewalt ausgesetzt. Neben den revolutionären Ideen, welche es in Rojava zu verteidigen gilt, stellen wir uns klar gegen die Gewalttaten aller Kriege. Die kurdische Guerilla blickt auf eine lange Geschichte von kämpfenden Frauen* zurück, die Revolution in Rojava wurde auch von Frauen* erkämpft und wird von ihnen mitverteidigt. Wir grüssen alle Frauen*, die weltweit für eine solidarische und emanzipatorische Gesellschaft kämpfen!

Am 8. und 9. März gehen wir in Winterthur und Zürich als Frauen* gemeinsam auf die Strasse, um gegen das Patriarchat, den Kapitalismus und imperialistische Kriege zu protestieren. Wir kämpfen jedoch tagtäglich gegen das bestehende System und laden an allen anderen Tagen im Jahr solidarischen Personen, mit unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten, dazu ein, diesen Kampf gemeinsam zu führen. Wir stehen für eine solidarische, antikapitalistische und emanzipatorische Gesellschaft ein. Wir solidarisieren uns weltweit mit allen Frauen*, welche für eine revolutionäre Perspektive kämpfen!