Kategorie: Kultur

Purer Sozialismus

Video

Mahmoud Darwish: The Voice of Palestine

Identity Card

Mahmoud Darwish, 1964

Write down!

I am an Arab

And my identity card number is fifty thousand

I have eight children

And the ninth will come after a summer

Will you be angry?

Write down!

I am an Arab

Employed with fellow workers at a quarry

I have eight children

I get them bread

Garments and books

from the rocks…

I do not supplicate charity at your doors

Nor do I belittle myself at the footsteps of your chamber

So will you be angry?

Write down!

I am an Arab

I have a name without a title

Patient in a country

Where people are enraged

My roots

Were entrenched before the birth of time

And before the opening of the eras

Before the pines, and the olive trees

And before the grass grew

My father…descends from the family of the plow

Not from a privileged class

And my grandfather…was a farmer

Neither well-bred, nor well-born!

Teaches me the pride of the sun

Before teaching me how to read

And my house is like a watchman’s hut

Made of branches and cane

Are you satisfied with my status?

I have a name without a title!

Write down!

I am an Arab

You have stolen the orchards of my

ancestors

And the land which I cultivated

Along with my children

And you left nothing for us

Except for these rocks…

So will the State take them

As it has been said?!

Therefore!

Write down on the top of the first page:

I do not hate people

Nor do I encroach

But if I become hungry

The usurper’s flesh will be my food

Beware…

Beware…

Of my hunger

And my anger!

Film: die Migration nach Italien

Poem: Wishing on a star

When you wish upon a star,

Dream of worlds both near and far.

Housing, jobs, school, art and bread,

Win them if your star is red.

Quelle: cpusa

Vom Tropfen und dem Stein

Kein Tag bleibt ungezählt, gleich wie er sei,

und keine Rose blühte je vergebens,

kein Hauch des Winds geht ohne Spur vorbei,

kein Stein auf öder Flur ist bar des Lebens.

Kein Tun, das nicht die Welt ein Stück bewegt,

kein Bild hängt ewig stumm in seinem Rahmen.

Der tote Schnee, der sich auf Felder legt,

er schützt den Boden mit dem Wintersamen.

Der Regenwurm, den man am Weg zertritt,

er grub im Acker auch zu unserm Segen.

Es lebt mit uns so mancher Tote mit

und weist die Richtung uns auf vielen Wegen.

Ein Funke kann der Flamme Vater sein,

ein Gramm kann niederdrücken schwerste Lasten.

Ihr kennt den Satz vom Tropfen und dem Stein?

Wenn alle Völker dieses Wort erfassten …!

Max Zimmering (1949)

Anti-Kriegsfotograf James Nachtwey in Zürich

Der Dokumentarfilm des Zürchers Christian Frei «War Photographer» machte James Nachtwey weltweit bekannt.

Er zeigt den Anti –Kriegsfotografen James Nachtwey zwei Jahre lang bei seiner Arbeit in den zahllosen Krisengebieten der Welt, inmitten von Leiden, Sterben, Gewalt und Chaos. Ein Dokument über einen ebenso engagierten wie scheuen Menschen, der als bedeutenster und mutigster Kriegsfotograf unserer Zeit gilt.

James Nachtwey ist der berühmteste Fotojournalist der Welt. Seit fast 20 Jahren fotografiert er in Kriesengebieten dieser Welt – Afghanistan und Bosnien, Ruanda und El Salvador, Nordirland und Kurdistan.

Nachtwey zeigt in seinem Vortrag, Rage / Compassion (Wut / Mitgefühl) auf, wozu Menschen auch am Ende des 20. Jahrhunderts noch fähig sind: Bilder von apokalyptischem Leiden, archaischem Hass, kollektivem Blutrausch.

«Ich sehe die grosse Chance der Fotografie darin, dass sie ein Gefühl für Humanität zu wecken vermag. Könnte jeder Mensch auch nur ein einziges Mal mit eigenen Augen sehen, was Phosphor aus dem Gesicht eines Kindes macht oder wie ein verirrter Granatsplitter dem Nebenmann das Bein abreisst, dann müssten endlich alle einsehen, dass kein Konflikt dieser Welt es rechtfertigt, einem Menschen so etwas anzutun.»

Von 1986 bis 2001 war James Nachtwey Mitglied der Foto-Agentur «Magnum». Seine Werke wurden vielfach ausgestellt und ausgezeichnet. So erhielt Nachtwey zweimal den World Press Award, fünfmal die Robert Capa Medaille, dreimal den Infinity Award des International Center of Photography in New York. Nachtwey war sechsmal Magazin-Fotograf des Jahres in den USA und erhielt das Eugene-Smith-Gedächtnis-Stipendium.

Moshe Zuckermann – «Antisemit!».

Liebe ist schreckliches Ungeheuer

Dezember 1901: In Zürich tritt ein ungewöhnliches Paar vor den Standesbeamten. Die russische Medizinerin Lidija Petrowna Kotschetkowa hat in der Schweiz studiert und ihren ersten Einsatz als Landärztin in ihrer Heimat hinter sich. Fritz Brupbacher, Sohn einer bürgerlichen Wirtefamilie, führt eine Arztpraxis im Arbeiterquartier Aussersihl: zwei politisch Engagierte, die ihren Einsatz für eine gerechtere Gesellschaft und ihre Liebe füreinander in Einklang zu bringen versuchen.

Künstler und Kommunist

Vor 78 Jahren zeigte Picasso in Zürich seine erste Übersichtsschau. Ab Freitag ist ein Teil der damals ausgestellten Werke wieder im Kunsthaus Zürich vereint. Zum Veranstaltungshinweis.

Rote Welle – Radio Lora

– World Economic Forum – Infos zur Mobilisierung und Demo.

– Prozess vom 17. Januar: Prozess gegen zwei Jugendliche in Zürich

– Peter O. Chotjewitz: Nachruf auf den kürzlich verstorbenen deutschen revolutionären Schriftsteller.

– Ungarn: Das neuen Mediengesetz ist Ausdruck der Entwicklung des Landes in Richtung Faschismus.

– Unveröffentlichte Nachrichten

– Agenda: Was läuft im Monat Januar?

Wiederholgung vom 2. Januar, am Donnerstag 5. Jannuar 10.00 – 12.00 Uhr auf Radio Lora 97.5 MHz oder Webradio.

Gegen Ausländer?

http://www.youtube.com/watch?v=U0JRfYZDHG8

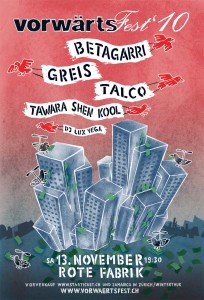

Erfolgreiches Vorwärtsfest

Eingespielt haben wir in diesem Jahr in etwa 6000 Franken. Dies sichert das Weiterleben des Vorwärts. Neu am Fest war nicht nur oben beschriebener Trend. Der Politteil wurde um ein kulturelles Anliegen bereichert, der neue Roman von Genosse Manfred Vischer vorgestellt.

Eingespielt haben wir in diesem Jahr in etwa 6000 Franken. Dies sichert das Weiterleben des Vorwärts. Neu am Fest war nicht nur oben beschriebener Trend. Der Politteil wurde um ein kulturelles Anliegen bereichert, der neue Roman von Genosse Manfred Vischer vorgestellt.

Auch halfen mehr Hände als früher. Je mehr Aktive sich an der Organisation des Festes beteiligen, umso leichter geht das Fest uns allen von der Hand. Am Spätnachmittag war es dann soweit: Genosse Roland Wanitschka aus Deutschland gab uns einen Crashkurs Marxismus. «Marxismus müsse man eigentlich vier Jahre an einer Hochschule studieren», so seine einleitenden Worte. Er könne dies nicht leisten. Doch was er leisten konnte, das leistete Wanitschka. In seinem Vortrag legte uns der DKP-Genosse wichtige und grundlegende Prinzipien des Marxismus nahe.

Im Konzert war gute Stimmung wir immer. Bereichert wurde es mit einer politischen Bühnenaktion der Revolutionären Jugend Zürich (RJZ).

Zu essen gab es wie immer Feines. Die «Cantina Rossa» servierte pikante Salsicce mit leckerem Gemüse. Abends dann, vielleicht etwas zu spät, stellten wir auf der Bühne Manfred Vischers Kriminalroman «Ave Helvetia» vor. Eine Journalistin von Radio Lora schnitt das Gespräch mit dem Autor mit. Das aussergewöhnliche und zugleich bemerkenswerte Buch bewirkte am Fest gleich 15 Vorbestellungen. Nun liegt es der Verlagsgenossenschaft vor. Für 25 Franken könnt ihr es bestellen. Nur noch die Versankosten kommen dann noch hinzu. Einfach eine E-Mail an vwzh@smile.ch schicken.

Reithalle hat viel zu beaten

Immer wieder geht›s gegen die Reitschule: in den Medien, im Stadtrat, und etwa alle fünf Jahre kommt das ganze noch vors Volk. Mittlerweile das fünfte Mal darf es sich dazu äussern. Bisher ist das Urteil immer positiv ausgefallen und die mittels Initiativen oder Referendum erfolgten Angriffe sind abgewehrt worden, meistens mit respektablem Vorsprung. Nur einmal wurde es knapp, als es um das neue Dach ging, also nicht um die Existenz.

«Terroristen»

Diesmal hat sich Erich Hess, profilierungssüchtiger (j)SVP-Parlamentarier (Stadt- und mittlerweile auch noch Grossrat), folgendes auf die Fahnen geschrieben: Die Reitschule, von ihm auch gerne als ein von «Terroristen» bevölkerter «Schandfleck» bezeichnet, soll an den Meistbietenden verkauft werden. Diesen drohenden Ausverkauf lassen sich die ReitschülerInnen nicht bieten.

Während sich vom Kollektiv David Böhner, stellvertretend für andere, an der Pressekonferenz im Frauenraum zur Sampler-Veröffentlichung über die andauernd zu führenden Abstimmungskämpfe nervt, scheinen diese doch von Mal zu Mal engagierter und origineller geführt zu werden, was auch das Trojanische Pferd auf dem Vorplatz, aus welchem zum Beispiel Fussballmatchs wie Fenerbahçe–YB projiziert wurden und die Fülle des Angebots an farbigen Bekundungsmöglichkeiten (Badetücher, T-Shirts, Fahnen), alle versehen mit zwei (selbst)zufriedenen Rössern mit Schwanzflosse, beweist.

Furzideen wie Hallenbad, Museum, Einkaufszentrum und so weiter hat Hess auf Lager für das Gebäude, welches zum Inventar der nationalen Kulturgüter gehört. Doch die Reitschule bietet mehr: Konzert, Theater, Kino, Bar, Restaurant, Politik, Selbstverwaltung (neben dem Erwähnten auch Druckerei, Holzwerkstatt), Infoladen und vieles andere. Ohne Reithalle wäre Bern nicht Bern. Sie gehört dazu. Gäbe es sie nicht, müsste man sie erfinden, beziehungsweise besetzen, wie anno 1987. Kuno Lauener von Züri West war an vorderster Front dabei beim «Einbruch», kurz bevor 1000 Leute dort feierten, sich im Rahmen der sogenannten Straf-Bars die Reitschule zurückholten und die halbe Schweiz sich damit solidarisierte. Deshalb war auch er – mit zwei seiner Bandkollegen (die nach seinem Statement, das mit «Hopp Reitschule! Hopp Züri West! Hopp YB!» schloss, nicht mehr viel beizufügen hatten) – an der CD-Vernissage des prominent bestückten Solisamplers zur Abstimmung «Reitschule beatet mehr» anwesend.

«Erich, warum bisch du nid ehrlich?»

Nachdem es schon zwei Bücher zum 10- und 20-jährigen Jubiläum der Institution gab, ist dies der erste Tonträger der Reithalle. Über zwei Drittel der Stücke sind bisher unveröffentlicht und die Namen lesen sich wie das Who is Who der (vor allem Berner) Musikszene: Neben Züri West sind dies unter anderem Sophie Hunger, Tomazobi, Reverend Beat Man, Churchhill und Steff la Cheffe, die mit neuem Material aufwarten. Stiller Has, Patent Ochsner, die Tight Finks oder die Kummerbuben steuerten ebenfalls Songs bei. Insgesamt waren es 22 KünstlerInnen, die aufgeboten wurden zu «beaten». Sogar Lou Reed ist drauf, wenn auch nur gecovert, mit neuem berndeutschen Text von Züri West. Für Furore sorgte der Song «Erich, warum bisch du nid ehrlich?» von Müslüm. Der lustige Videoclip und die klare, aber wegen Akzents nicht klar verständliche Botschaft machten das Stück zum Hit und rief sogar Hess‘ Mentor Thomas Fuchs auf den Plan, der mit Busse drohte und für seine Meinung ebenso viel Platz einforderte, da es sich um Abstimmungspropaganda handle. Dies, nachdem schon Hess fast täglich in der Presse seinen Senf als «Opfer» dazu geben durfte.

Während sich auf der Seite der Initianten vor allem einer aus der parlamentarischen extremen Rechten inszeniert, schmücken hinter Müslüm viele mehrheitsfähige KünstlerInnen den Sampler und zeigen, dass die Reitschule in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, auch wenn sie als Sündenbock für viele Probleme der Stadt herhalten muss und des linken Extremismus bezichtigt wird. Ihnen allen bedeutet die Kultur in Bern sehr viel, und damit auch die Reithalle, die eine wichtige Rolle, auch über die Stadtgrenzen hinaus, zwischen den Generationen und zwischen den verschiedenen Subkulturen spielt.

Hier haben viele ihre Karriere begonnen und beglücken noch heute das autonome Kulturzentrum mit ihrer Anwesenheit, gehören teils fast zum Inventar. Viele verknüpfen auch selber Kultur mit Politik, wie zum Beispiel die junge Rapperin und Beatboxerin Steff la Cheffe, die ihre ersten Anläufe hier machte und auch immer wieder an politischen Anlässen auftritt. Für sie gehört das einfach zusammen. So hat sie sich nicht nur musikalisch, sondern mit einigen andern auch organisatorisch am Sampler beteiligt. Und schon ihre Mutter stand für die Reitschule ein, auf der Strasse.

Damit auch die nächste Generation noch von der Reitschule in bewährter Weise profitieren kann: Ja zur Reitschule und ein entschiedenes, lautes hoffentlich letztes Nein zur städtischen Initiative und zur Hess-Zwängerei!

Aus dem aktuellen vorwärts

«Ein gefährlicher Irrer!»

Wer war Hector Berlioz? Er ist einer der Wegbereiter der so genannten sinfonischen «Programmmusik». Wirkte etwa unter Beethoven Musik absolut, so verlief die Entwicklung der Musikgeschichte im 19. Jahrhundert dahin, dass Musik ein «Programm» zugrunde zu legen ist. Vielleicht ein Stück Literatur? Nur mal so am Rande erwähnt: die «Sinfonischen Dichtungen» von Franz Liszt klingen wunderschön. Und bei Modest Mussorgski etwa geht es in «Bilder einer Ausstellung» um genau dies: Bilder einer Ausstellung. Bilder als Programm für die Musik. Programmmusik.

Berlioz und Mussorgski

Der Unterschied zwischen Mussorgskis Werk und Berlioz «Sinfonie dramatique» ist auffallend. Klar, beides lässt sich so ohne weiteres nicht vergleichen, gleichwohl beides als Programmmusik gilt, letzteres jedoch als sinfonische Programmmusik. Und Berlioz ist nicht Mussorgski. Aber: Berlioz «Sinfonie dramatique» obliegt, wie schon angedeutet, der sinfonischen Form, während «Bilder einer Ausstellung» ursprünglich für Klaviersolo komponiert wurde – ein extrem schöner Klavierzyklus übrigens, mit Klangfarben, die überwältigen. Der entscheidende Unterschied aber – die nicht minder schöne Orchestrierung des russischen Werkes von Maurice Ravel berücksichtigend – ist die vollkommen verschiedene Tonsprache beider Werke.

Was soll man sagen? Berlioz war Franzose, Mussorgski ein Russe? Ja, das mag schon sein – und trotzdem nein! Beides waren Musiker, beides Komponisten. Beide beherrschten ihr Handwerk. Doch Hector Berlioz ist anders, vollkommen anders. Wer schon kann eine Melodie von Chopin nachpfeifen? Wer eine von Mussorgski? Letzteren kann man pfeifen – kein Problem. Bei Chopin ist das schon schwieriger. Und bei Hector Berlioz? Das ist schwer, sehr schwer. «Kunst ist Kommunikation», so Mussorgski. Und was ist die Musik von Berlioz? «Mein Leben ist ein Roman, der mich sehr interessiert». So schrieb er es in seine Memoiren. Berlioz war wie Chopin und Liszt ein Romantiker, gleichwohl dieser sich eher als Klassiker verstand. Der virtuose Violinist Niccolò Paganini sah dies wie er. In Hector Berlioz erkannte Paganini den Erben Beethovens. Zurück zu den stilistischen Schubladen: Mussorgski war einer, der sich gar nicht erst einordnen lassen wollte. Was «Bilder einer Ausstellung» angeht, zu Recht. Denn dort geht es zwar auch um wichtige Merkmale romantischer Musik, etwa die Betonung des gefühlvollen Ausdrucks, die Auflösung klassischer Formen, und natürlich die Verbindung der Musik mit aussermusikalischen Ideen – hier die Bilder der Kunstausstellung.

Konservenmusik

Doch der Russe bringt das simpel klingende Hauptthema so oft, inklusive Variation über Variation, bis jedes Kind diese Melodie nachpfeifen kann. Das ist nicht typisch für die Romantik. Wenn man so will, ist der geniale Mussorgski einer der sicher ungewollten Vorläufer der heutigen Konservenmusik. So simpel, so einfach, so eingängig klingend. So lange so einfach, bis Musik in unseren Tagen zum immer kürzeren Stück Ware deformiert wird, auf dessen Konserve der Supermarkt unserer Begehrlichkeiten namens «Kapitalismus» nur noch das Etikett aufdrucken muss – den Befehl: «Kauf mich!».

Und genau auf so was pfiff ganz offensichtlich Berlioz, jedenfalls, was seine «Sinfonie dramatique» oder auch sein berühmtestes Werk, die «Sinfonie fantastique» angehen. Berlioz klingt poetisch, Mussorgski melodiös. Das ist der Unterschied – ohne Wertung. Berlioz klingt klar und fliessend, erzählend, sich mitteilend. Stürmisch, ruhig, aufwühlend und erhaben. Immer wieder wird der Zuhörer aus dem Strom der Musik gerissen – und das fasziniert, weil es anders ist. Und das tut gut. Berlioz Musik ist stark im Ausdruck, frei von Effekten, sparsam mit Wiederholungen, abwechslungsreich im Einsatz zwischen Streichern und Bläsern. Kraftvoll die Pauken, souverän das gesamte Orchester. Seine Musik ist einfallsreich, wenn – wie hier – auch Solostimmen singen: Bass, Tenor und Mezzosopran. Berlioz drückt Gefühle aus. Er findet neue Klangwelten, indem er in seine «Sinfonie dramatique» einen Chor integriert.

Elysium

Gut, Beethoven tat das auch, siehe seine Neunte. Doch bei Berlioz klingt dies anders, fast erinnernd an Chöre in einer russisch-orthodoxen Kirche, dann wieder in Nuancen fast so wie aus dem arabischen Raum. Bei Beethoven wiederum klingt der Chor absolut, nach höheren Idealen strebend. Zwar frei von «Gotteshäuslichkeit», doch zugleich ebensowenig frei von Spiritualität. Denn in Friedrich Schillers eingebauter «Ode an die Freude» im letzten Satz von Beethovens Neunter, dem Chorfinale, finden sich als poetische Figuren die Töchter Elysiums. Elysium war in der griechischen Mythologie «jene Insel der Seligen, auf die jene Helden entrückt werden, die von den Göttern geliebt wurden oder denen diese Unsterblichkeit schenkten» (Wikipedia). Alle drei Künstler-Geister – Schiller, Beethoven und Berlioz waren offenkundig von höheren Mächten inspiriert. Was uns wiederum zu Gute kommt – wer in unendlichen Dimensionen denkt, kann persönlich wachsen. Und nein: dies ist keine Aufforderung, religiös zu werden. Eher eine, Berlioz zu hören!

Aus dem vorwärts vom 28. Mai 2010

Aktivist@s aus der Redaktionsstube

Als mir die nette Papeterieangestellte ein aktuelles Buch andrehen wollte, zuckte ich nur stolz die Schultern und meinte mit einem lässigen Unterton: «Kann ich gratis haben. Bin Redakteur und da bekommt man die Bücher nachgeworfen, falls man dann auch darüber was schreibt.» Wo ich denn arbeiten würde, wollte die Verkäuferin etwas neidisch wissen. Die Antwort «beim vorwärts» schien ihr nicht wirklich etwas zu sagen. Zu meiner Beruhigung blieb ihr Gesicht auch dann noch stirnrunzlig, als ich hinzufügte: «Das ist der kleine Bruder der WOZ». Auch die WOZ sagte ihr nichts. Anders meine Grossmutter, die beim letztjährigen Weihnachtsessen wissen wollte, womit ihr Enkel derzeit sein Lebensunterhalt verdiene. «Ach, beim ‹vorwärts›, der Zeitung der Sozialisten, arbeitest du!», schnellte es erstaunt hervor, durchaus wohlwollend gemeint. Auch dieser Blocher schimpfte mal in einer Arena-Sendung laut über einen namentlich nicht genannten Redakteur des vorwärts. Und auch er tat so, wie wenn man den «vorwärts» jetzt zwingend kennen müsste. Offenbar gab es mal Zeiten, wo das so war.

Kein Produkt sondern politisches Instrument

Unsere Zeitung will weder Produkt noch eine «normale» Zeitung sein. Es fällt uns schwer, uns der Logik der freien Marktwirtschaft zu unterwerfen und am liebsten würden wir sowieso allen ein Graits-Abonnement machen. Geht natürlich nicht, schliesslich müssen auch wir von was leben, und immer den Kühlschrank der PdAZ zu plündern ist auch nicht nett. Würde jemand die einzelne Redaktionsmitglieder des «vorwärts» nun fragen, was für sie oder ihn die Zeitung darstellt, würde der Fragende in etwa so viele Antworten bekommen, wie es Redaktionsmitglieder gibt. Und das ist gut so. Wir verstehen uns als Plattform für eine emanzipatorisch-sozialistische Bewegungen und bieten den Gruppen ein Gefäss, die ansonsten im allgemeinen Medienbrei nicht zu Wort kommen. Die reichhaltigen Vergangenheit – die Geschichte des Vorwärts reicht bis ins 1886 zurück – verpflichtet und motiviert. Geblieben ist eins: eine Zeitung, die es immer noch gibt und immer noch lebt. Wo von einer parlamentarischen Linken bis zum dribbelnden Linksaussen jede Position Platz hat und hatte. Das Zeitungmachen ist jedoch nicht einfacher geworden. Es sind Zeiten, in denen linke Strukturen sich in einer tiefen Sinnkrise befinden und täglich ums Überleben kämpfen. Mit dieser Realität sind auch wir als ZeitungsmacherInnen konfrontiert. Heute sind wir VerkäuferInnen, LobbystInnen, Schreibende und oft kommt die eigene Zeitung zu kurz, weil jede und jeder von uns noch in weiteren Projekten eingebunden ist und schliesslich braucht es auch Themen, worüber wir überhaupt schreiben können. So ist das, und der «vorwärts» ist gestern wie heute ein Instrument im politischen Kampf. Kritisch beziehen wir Position, wissen was journalistische «Seriösität» à la NZZ und Tagesanzeiger ist und kacken drauf. «Sex and crime» heisst die Losung des bürgerlichen Medienbreis. Für jeden Fritzel mit Kellerabteil knallen die Champagnerkorken auf den Redaktionsbüros. Wir kotzen und spielen nicht mit.

Die Nichtigkeit der «neuen Medien»

Wer nun denkt, dass linke Publikationen wie der «vorwärts» auf Grund der «neuen Medien» in ihrer Existenz bedroht sind und verstärkt unter Druck kommen, der irrt. Zwar wird das Internet als neue basisdemokratische und zensurfreie Errungenschaft angepriesen und in den Himmel gelobt, trotzdem wird derjenige, der sich auf die Suche nach dem elektronisch-widerständischen Nirvana begibt, enttäuscht. Zumindest was die Schweiz betrifft. Mal abgesehen von «indymedia.ch», das eher ein Ärgernis als eine informative Plattform ist, fällt in erster Linie das Vakuum auf, dass konsterniert. Die neuen Technologien bleiben unerschlossen, geschweige denn, dass durch die neue Medien wichtige gesellschaftliche Impulse erfolgen würden. Im Gegenteil, nun findet definitiv jeder Tropf irgendwo eine Homepage mit seiner persönlichen Verschwörungstheorie. Hauptsache ein imaginärer und übermächtig erscheinender «Feind», der die Welt kontrolliert und der das eigene Nichtstun und Ohnmacht rechtfertigt.

Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit

Als Redaktion ist uns die Basisnähe wichtig und wir verstehen das Schreiben als Teil unseres politischen Engagements. Der Logik des Profits verweigern wir uns und stellen diesem Denken unsere Vision einer antikapitalistischen und menschlichen Gesellschaft entgegen. Es wäre ja nett, wenn wir nach der simplen Marktlogik:«Je höher die Qualität der Zeitung, desto mehr AbonnentInnen» funktionieren könnten. Doch auf einen grünen Zweig kommen wir so nicht. Es gilt unsere Schwächen zu analysieren und diese sich einzugestehen. Wir sind ein Spiegelbild einer Bewegung, unser «Erfolg» ist eng verknüpft mit der Lebendig- und Widerstandsfähigkeit der Menschen, die gegen die menschliche Kälte in dieser Gesellschaf aufbegehren. Und wir verstehen uns als Teil dieser Bewegung und wollen nicht vom hohen Ross herunter über andere urteilen. Wir stehen – trotz allen Widersprüche – Seite an Seite, und wir scheitern und gewinnen gemeinsam. Und wir sind der eigenen Geschichte verpflichtet, die eng mit der Zeitung verknüpft ist. Von Generationen zu Generation war der «vorwärts» ein Sprachrohr für eine utopische Perspektive und gerechtere Welt. Wir bleiben dran, versprochen!

Viele Dimensionen der Krise

Einen der besten Gründe liefert der Artikel des deutschen Politikwissenschaftler Elmar Altvater. Es genügt jedoch nicht, die Artikel einfach nur zu lesen. Vielmehr muss man sich intensiv mit ihnen beschäftigen und auseinandersetzen, ganz besonders wenn es darum geht, den komplexen Sachverhalt und die verschiedenen Herangehensweisen voll und ganz zu erfassen. An dieser Stelle ist es angebracht, die von Werner Vontobel angeführte fernöstliche Disziplin des Übens zu erwähnen. Auch der Verfasser dieser Rezension musste einige Male über die Bücher gehen. Denn dieses Mal konfrontierte der Widerspruch ihn mit Themen, die zwar zu seinem Metier gehören, aber von ihm bisher schändlich vernachlässigt wurden. Aber gerade das macht den Widerspruch nicht nur zu einer Herausforderung, sondern auch zu einem guten Übungs- und Lehrstück. Ein Buch, das einen nicht geistig herausfordert, mag einfacher zu verdauen sein. Doch dürfte der Nutzen, den man daraus zieht, entsprechend gering sein. Die verschiedenen Perspektiven und Herangehensweisen der Autoren sorgen dafür, dass sich jedem Leser eine neue Sichtweise und neue Erkenntnisse eröffnen.

Grüner Daumen

Nur wer den postulierten Leitspruch «Weniger Staat, mehr Freiheit» unhinterfragt für bare Münze nahm, kann jetzt ernsthaft von der Rückkehr des Staates sprechen. Der Staat war und ist nach wie vor zur Durchsetzung und zum Erhalt des Neoliberalismus notwendig. Auch die strukturkonservativen Rettungspakete und Regulierungen bilden hier keine Ausnahme, zumal sie primär darauf abzielen, die bestehende grundlegende Gesellschaftsordnung zu erhalten. Es ging nie um den Staat als solches, wie die Transformation des Sozialstaates hin zu einem nationalen Wettbewerbsstaat belegt. Doch ist eine Rückkehr zum Sozialstaat, gestützt auf ein keynesianisches Wirtschaftsmodell überhaupt erstrebenswert? Selbst wenn es von einem «green new deal» flankiert würde, wäre das System nach wie vor auf ein permanentes Wachstum angewiesen. «Fast immer ist Grün im XXL-Format eine nicht besonders radikale Variante der herrschenden Politik. […] Am Ende des fossilen Zeitalters müssen wir die Frage aufwerfen, welche nicht-fossile Energie die fossilen Energieträger substituiert und welche Wandlungssysteme ihre Effizienz um den Faktor 10 erhöhen können.» so Elmar Altvater. Und weiter: «Wenn es keine Antwort gibt, wird es auch keine Möglichkeit geben, das Wachstum und den Wohlstand zu steigern und gleichzeitig den Ressourcenverbrauch und die Belastung der Schadstoffsenken zu verringern. Daher ist zu befürchten, dass das Wachstum im grünen Kapitalismus genauso materiell und daher nicht-nachhaltig ist wie in allen bisher realisierten Kapitalismen».

Zwar haben die Linken die verschiedenen Krisen erkannt, doch blieben sie weiterhin gedanklich von einander getrennt. Lösungsansätze zielen fast immer nur auf eine der Krisen ab, und das ungeachtet ihrer Interdependenz. Es ist zwingend notwendig die Finanzkrise mit der Klima-, der Nahrungs- und der unausweichlichen Rohstoffkrise gedanklich zu verbinden, um ganzheitliche Lösungen zu entwickeln. Ein «green new deal» oder eine Rückkehr zum Sozialstaat stellt indes keine Lösung dar. Doch könnte man damit einige Kampffelder und Handlungsspielräume zurückerobern, und die Kräfteverhältnisse nachhaltiger verändern.

Gründliche Analyse

Langfristig können sich Perspektiven nur dann eröffnen, wenn der Kapitalismus wieder als soziale Formation, und der Neoliberalismus sowie die von ihm geschaffenen Strukturen und Allianzen einer gründlicheren Analyse unterzogen werden. Den Neoliberalismus zuvorderst als wirtschaftspolitisches Modell zu betrachten, heisst zugleich die Transformation wesentlicher Bereiche der Gesellschaft zu ignorieren.

Dass es sich beim Neoliberalismus auch um ein hegemoniales Projekt handelt, welches selbst grosse Teile der Linken integrieren konnte, darf bei der Analyse nicht vergessen werden. Man erinnere sich nur an Schröders «Neue Mitte», oder Blairs «New Labour» um das Ausmass dieser Entwicklung, von der die Schweizer Sozialdemokratie nicht ausgenommen ist – vergleiche hierzu: Willy Spieler, «Zum Theoriedefizit der Sozialdemokratie» in Rote Revue Nr. 4/2009 – zu erkennen.

«Das hat sich an der Schwächung, ja der Auflösung des Klassenbewusstseins gezeigt, an der Anpassung an eine Ideologie der Eigenverantwortung und an der Konsenspolitik im Konkordanzsystem, welche der SVP ermöglicht hat, sich als einzige oppositionelle Kraft im Lande zu etablieren», so Hans Schäppi. Vor allem aber führte der Glaube an die Alternativlosigkeit des Systems zu einer gefährlichen Entpolitisierung der Bevölkerung. Dieser Zustand hat schwere Folgen für die Schweizer Linke, die eigentlich auf einen, wenn auch heimatlosen, latenten Antikapitalismus in breiten Teilen der Bevölkerung bauen könnte. Um dieses brachliegende Potential zu aktivieren, sind radikale Forderungen nötig, die in ihrer Summe die Utopie eine demokratischen und solidarischen Gesellschaft wieder realistisch erscheinen lassen.

Der Widerspruch bietet dafür genug Anregungen und Diskussionsgrundlagen. Wie Schäppi korrekt feststellt, ist «nicht nur eine Erneuerung, sondern ein eigentlicher Wiederaufbau der radikalen politischen Linken» dringend erforderlich. Eine schwierige aber nicht unmögliche Aufgabe, die sich über einen weiten Zeitraum erstrecken wird. Zu gross ist gegenwärtig der Vertrauensverlust der Linken innerhalb der Bevölkerung.

Aus dem vorwärts vom 19. Februar 3009

WIDERSPRUCH 57: Staat und Krise, 208 Seiten, Fr. 25.- / EUR 16.-, im Buchhandel oder unter:

WIDERSPRUCH, Postfach, CH-8031 Zürich, vertrieb@widerspruch.ch

Im Westen was Neues

In den neunziger Jahren übernahm der Westen die Arbeiten an der historisch-kritischen Gesamtausgabe der Schriften von Marx und Engels (MEGA). Trotzdem glauben viele, dass das Projekt nicht weitergeführt wurde. Ein Blick auf die Geschichte der beiden MEGA-Editionen. Aus dem vorwärts, der heute erscheint!

Der erste Versuch einer historisch-kritischen Marx-Engels-Gesamtausgabe wurde in den zwanziger Jahren von Dawid Borissowitsch Rjasanow, Leiter des Marx-Engels-Instituts in Moskau, unternommen. Das Projekt fand jedoch ein frühes Ende, da Rjasanow und weitere Mitarbeiter des Instituts der Stalin‘schen Säuberung zum Opfer fielen. So tragisch dieses Ende der ersten MEGA war, so symptomatisch war es. Bis zu Beginn der achtziger Jahre wurden immer wieder Veröffentlichungen von Texten, die mit dem offiziellen Bild kollidierten, durch Interventionen von sowjetischer Seite verhindert. Dass es trotzdem unter der Ägide der SED und KPdSU zu einer Neugründung des Projekts kam, gehört zu einem der grossen Widersprüche der poststalinistischen Politik. Riskierte man doch Gedankenmaterial zu Tage zu fördern, das mit der praktizierten etatistischen Herrschaftsform unvereinbar ist.

Bereits 1955 gingen erste Initiativen zur Fortführung oder Neugründung des Projekts vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU – IML Moskau – aus, die von Seiten des IML Berlin begrüsst wurden. Die Zusammenarbeitet der beiden Institute stagnierte jedoch kurz darauf, da die Führung der KPdSU die zweite russische Werkausgabe für ausreichend hielt. Ein anderer Grund für die Zurückhaltung mag gewesen sein, dass bei einem Neubeginn auch die Arbeitsmaterialien der alten MEGA aufgenommen, und ein Bereich erschlossen werden würde, den es offiziell nicht gab. Das Schweigen über die erste MEGA und ihr Ende, war eine der Bedingungen, mit welchen die MEGA2 letztlich erkauft wurde.

In den sechziger Jahren versuchte das IML Berlin das Projekt voranzutreiben, was ein längeres Ringen mit Moskau zur Folge hatte. Dabei stellte die sowjetische Seite die groteske Forderung, die MEGA2 dürfe keinen grösseren Umfang als die Lenin-Ausgabe aufweisen. Erst Anfang der siebziger Jahre mündete das Ringen in einem gemeinsamen Konzept, das im Dezember dem Politbüro der SED mitgeteilt wurde. Dabei konnte sich das IML Berlin in wichtigen Punkten durchsetzen, was das IML Moskau übergeordneten Parteiinstanzen noch lange Zeit nicht mitteilen konnte.

1972 erschien der erste Probeband der MEGA2. Die beiden Institute erhielten 120 Stellungnahmen aus verschiedenen Ländern, darunter auch aus den USA. Die durch den Probeband losgetretenen Diskussionen führten zu der nutzerfreundlichen Trennung von Text- und Apparatband. 1975 war es so weit und die ersten Bände der MEGA2 erschienen beim Dietz Verlag in Berlin. Noch im selben Jahr erschienen weiter Bände in allen vier Abteilungen. Leider stiess die MEGA2 auf wenig Resonanz in den gesellschaftswissenschaftlichen Fachzeitschriften der DDR. Die Editoren und Forscher der MEGA2 sahen sich mit dem Vorwurf konfrontiert, nichts zur Parteipolitik beizutragen und sich bewusst in die Geschichte zurückzuziehen. Nach dem Fall der Mauer wurde dieses Argument in veränderter Form wieder aufgegriffen. Dieses Mal hiess es, der MEGA2 und ihren Editoren könne ja nichts passieren, da sie nichts mit der Politik zu tun gehabt hätten

Kampf ums Überleben

1990 schien es, als sei das Ende der MEGA2 gekommen. Die Umtaufung des IML Berlin in Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung, konnte die MEGA2 ebenso wenig retten, wie die Konstituierung eines Teils der Marx-Engels-Abteilung als unabhängiger Verein.

Die rettende Initiative kam noch im selben Jahr aus Amsterdam. Auf Initiative des «Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis» wurde nach niederländischem Recht die Internationale Marx-Engels-Stiftung – IMES – gegründet. Ziel der Stiftung war es, die MEGA2 als vollständige historisch-kritische Edition der Veröffentlichungen, Handschriften und Korrespondenzen von Karl Marx und Friedrich Engels fortzuführen. An die IMES gingen die Herausgaberrechte über, und es traten ihr weiter Institution bei. Somit wurde in letzter Minute eine Trägerschaft gefunden, doch die Finanzierung stand noch in den Sternen. Die Konten der neu konstituierten MEGA-Stiftung wurden gesperrt, und deutsche Institute zur Forschungsförderung reagierten im Grossen und Ganzen ablehnend.

Nach zahlreichen privaten Initiativen von Forschern aus aller Welt, deren Höhepunkt ein von 1521 japanischen Wissenschaftlern unterzeichneten Aufruf darstellt, empfahl der deutsche Wissenschaftsrat die Aufnahme «dieser nach modernen historisch-philologischen Editionsprinzipien besorget Ausgabe» ins Program der deutschen Akademie der Wissenschaften aufzunehmen. Damit war die Fortsetzung aber noch keineswegs beschlossene Sache. Erst als eine internationale Kommission die bestehenden Bände begutachtete, und zu einem positiven Ergebnis kam, konnte ein Kooperationsvertrag zwischen der IMES und der Konferenz der DAW geschlossen werden. Diese verpflichtete sich, die weit fortgeschrittenen Bände abzuschliessen. In der Folgezeit konstituierten sich neue Arbeits- und Forschungsstellen im Umfeld der MEGA2 und es wurden neue Editionsrichtlinien beschlossen. 1993 konstituierte sich die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, die der IMES beitrat, um das Akademievorhaben der MEGA2 zu betreuen. Neben der Akademisierung und Entideologisierung des Projekts, kam noch eine zweite Neuerung hinzu. Das Projekt wurde, unter Einhaltung des Vollständigkeitsprinzips, redimensioniert. Die MEGA2 war gerettet.

Die seit 1998 erschienen Bände und die hinter ihr stehenden Arbeiten, sind ebenso beachtens- und bewundernswert, wie die davor erschienen. Seit 2008 erscheint auch eine der MEGA2 folgende Edition in französischer Sprache. Die «Grande édition de Marx et d’Engels», oder kurz «La GEME».