Keine Gäste!

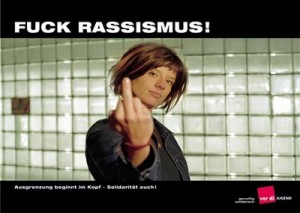

Statt mit der Ausschaffungsinitiative Symptombekämpfung zu betreiben, sollte die SVP die Ursachen der Kriminalität erforschen. Ob man nun kriminelle Ausländer ausschafft oder nicht, es wird weiterhin kriminelle Ausländer geben. Die Massnahme löst keine Probleme, sie schafft sie nur aus den Augen. Selbst wenn man kriminelle Schweizer ausschaffen würde, würde es weiterhin Schweizer geben, die sich eines Verbrechens schuldig machen würden.

Es mag sein, dass die Kriminalitätsrate unter Ausländern höher ist. Doch warum? Diese Frage hat keinen Platz im Weltbild einer SVP. Man will schliesslich keine fundierten Analysen, man will Wählerstimmen und Sympathien in der Bevölkerung. Solange die SVP aber nicht wissenschaftlich beweisen kann, dass Kriminalität an Gene gebunden und diese Gene vorwiegend bei Ausländern zu finden sind, macht eine derartige Konzentration auf die Ausländerkriminalität keinen Sinn. Das Wort Ausländerkriminalität selbst drückt schon aus, dass die Initianten nicht die Kriminalität an sich bekämpfen wollen, sondern lediglich eine Initiative gegen kriminelle Ausländer lancieren. Es geht also nicht um die Kriminalität an sich, sondern um eine bestimmte Gruppe krimineller Menschen.

Populistische Offensive gegen Ausländer

Warum aber setzt man nicht bei der Kriminalität als gesellschaftliches Phänomen an sich an? Warum nicht bei der Wurzel des Problems ansetzen statt Symptome zu bekämpfen? Wäre die Sicherheit der Schweizer Bürger, als deren Schutzpatron sich die SVP sieht, die Mühe nicht wert? – Anscheinend nicht.

Das Ziel ist also nicht die Bekämpfung der Kriminalität, die nicht an Nationalität gebunden ist, sondern die Lancierung einer populistischen Offensive gegen Ausländer. Die Demagogen der SVP nutzen geschickt die Ängste und Ressentiments im Volk, um mehr Sympathie zu gewinnen und auf Stimmenfang zu gehen. Die SVP ist somit unfreiwillig das allerbeste Beispiel dafür, dass die bürgerliche Parteiendemokratie nicht fähig ist, Widersprüche, die aus ihrer innersten Struktur her entstehen, zufriedenstellend und ein für alle mal zu lösen.

Sowohl in den Köpfen der Menschen als auch in der Realität sind wir in einer Sackgasse angelangt (Stichwort Politikverdrossenheit). Da aber grundlegende Infragestellungen des Status quo und Entwürfe von Utopien heute schon fast an ein Verbrechen grenzen, hört man auch so wenige Stimmen, die bereit sind, Grenzen des uns als möglich verkauften zu überschreiten. Wir sollten uns die zentralen Worte der Bloch’schen Philosophie in Erinnerung rufen: «Denken heisst Überschreiten» (Ernst Bloch).

Die Umfrageresultate zur Ausschaffungsinitiative waren schockierend, aber nicht wirklich überraschend. 58 Prozent der Stimmberechtigten sprechen sich derzeit für ein Ja zur Ausschaffungsinitiative aus.

Die Umfrageresultate zur Ausschaffungsinitiative waren schockierend, aber nicht wirklich überraschend. 58 Prozent der Stimmberechtigten sprechen sich derzeit für ein Ja zur Ausschaffungsinitiative aus.

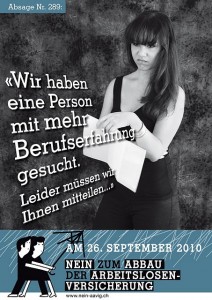

Zwei Wochen vor der Abstimmung über die Revision des Arbeitslosengesetzes hat im Schweizer Fernsehen die «Arena» über diese Vorlage stattgefunden. Dabei diskutierten BefürworterInnen und GegnerInnen. Allerdings nur solche, die im Erwerbsprozess verankert sind. Direktbetroffene, sprich Arbeitslose, kamen in der Sendung nicht zu Wort. Dies, obwohl sich der (selbst von Erwerbslosigkeit betroffene) Präsident des Referendumskomitees aktiv um eine Einladung in die Sendung bemüht hatte. Das Schweizer Fernsehen fand es allerdings nicht einmal der Mühe wert, die Anfrage zu beantworten.

Zwei Wochen vor der Abstimmung über die Revision des Arbeitslosengesetzes hat im Schweizer Fernsehen die «Arena» über diese Vorlage stattgefunden. Dabei diskutierten BefürworterInnen und GegnerInnen. Allerdings nur solche, die im Erwerbsprozess verankert sind. Direktbetroffene, sprich Arbeitslose, kamen in der Sendung nicht zu Wort. Dies, obwohl sich der (selbst von Erwerbslosigkeit betroffene) Präsident des Referendumskomitees aktiv um eine Einladung in die Sendung bemüht hatte. Das Schweizer Fernsehen fand es allerdings nicht einmal der Mühe wert, die Anfrage zu beantworten. Am 26. September wird über die AVIG-Revision abgestimmt. Wie bekannt ist, sollen 600 Millionen auf dem Buckel der Erwerbslosen eingespart werden. Um den massiven Sozialabbau durchzuboxen, haben sich die Bürgerlichen einiges einfallen lassen. Sie «argumentieren», dass höhere Lohnabzüge « Aufschwung und Arbeitsplätze gefährden». Dabei führt die von ihnen gewollte und abgesegnete Revision auch zu höheren Lohnabzügen. Sie behaupten, dass sie «die Interessen der Kleinverdiener» verteidigen, da «höhere Lohnabzüge die Kleinverdiener treffen.» Sie waren es, die auf den 1. Januar 2004 den Solidaritätsprozent auf den Bruttolohn ab 10 500 Franken im Monat abgeschafft haben und so ein Loch von rund 280 Millionen pro Jahr in die ALV-Kasse gerissen haben. Mit Schlagworten wie «Fehlanreize» und «Bekämpfung des Missbrauchs» vermitteln sie subtil, dass alle Erwerbslose faule Säcke sind. Fakt ist, dass jede Verschlechterung der ALV ein Geschenk an die Arbeitgeber ist, da der Druck auf die Beschäftigten erhöht wird.

Am 26. September wird über die AVIG-Revision abgestimmt. Wie bekannt ist, sollen 600 Millionen auf dem Buckel der Erwerbslosen eingespart werden. Um den massiven Sozialabbau durchzuboxen, haben sich die Bürgerlichen einiges einfallen lassen. Sie «argumentieren», dass höhere Lohnabzüge « Aufschwung und Arbeitsplätze gefährden». Dabei führt die von ihnen gewollte und abgesegnete Revision auch zu höheren Lohnabzügen. Sie behaupten, dass sie «die Interessen der Kleinverdiener» verteidigen, da «höhere Lohnabzüge die Kleinverdiener treffen.» Sie waren es, die auf den 1. Januar 2004 den Solidaritätsprozent auf den Bruttolohn ab 10 500 Franken im Monat abgeschafft haben und so ein Loch von rund 280 Millionen pro Jahr in die ALV-Kasse gerissen haben. Mit Schlagworten wie «Fehlanreize» und «Bekämpfung des Missbrauchs» vermitteln sie subtil, dass alle Erwerbslose faule Säcke sind. Fakt ist, dass jede Verschlechterung der ALV ein Geschenk an die Arbeitgeber ist, da der Druck auf die Beschäftigten erhöht wird. Dabei wurde ein drei Meter hohes und sechs Meter breites Transparent mit der Aufschrift „Stopp Sozialabbau – ALV Revision Nein am 26. September!“ gut und weit sichtbar vom Lindenhof herabgelassen.

Dabei wurde ein drei Meter hohes und sechs Meter breites Transparent mit der Aufschrift „Stopp Sozialabbau – ALV Revision Nein am 26. September!“ gut und weit sichtbar vom Lindenhof herabgelassen. Gegen 5’000 MigrantInnen, Sans-Papiers, Flüchtlinge und BesitzerInnen eines Schweizer Passes haben heute an einer kraftvollen und lauten Demonstration in der Berner Innenstadt mit Schlusskundgebung auf dem Bundesplatz teilgenommen. Die Demonstration stand unter dem Motto «Freiheit. Gleichheit. Würde. Für mich und dich.» und forderte auch ein doppeltes NEIN zu Ausschaffungsinitiative und Gegenvorschlag. Die Demo verlief ohne jegliche Zwischenfälle.

Gegen 5’000 MigrantInnen, Sans-Papiers, Flüchtlinge und BesitzerInnen eines Schweizer Passes haben heute an einer kraftvollen und lauten Demonstration in der Berner Innenstadt mit Schlusskundgebung auf dem Bundesplatz teilgenommen. Die Demonstration stand unter dem Motto «Freiheit. Gleichheit. Würde. Für mich und dich.» und forderte auch ein doppeltes NEIN zu Ausschaffungsinitiative und Gegenvorschlag. Die Demo verlief ohne jegliche Zwischenfälle. Kriminalität ist eine soziale Tatsache, die es in allen geschichtlichen Epochen gegeben hat – auch zu Zeiten, in denen die Einwanderung fast null war. Weswegen will man uns also glauben machen, dass die Lösung dieses Problems in der Ausschaffung jener Kriminellen bestünde, die Ausländer sind? Diese Frage stellt sich umso mehr, als es ja bereits heute möglich ist, AusländerInnen auszuweisen, die schwere Straftaten begangen haben.

Kriminalität ist eine soziale Tatsache, die es in allen geschichtlichen Epochen gegeben hat – auch zu Zeiten, in denen die Einwanderung fast null war. Weswegen will man uns also glauben machen, dass die Lösung dieses Problems in der Ausschaffung jener Kriminellen bestünde, die Ausländer sind? Diese Frage stellt sich umso mehr, als es ja bereits heute möglich ist, AusländerInnen auszuweisen, die schwere Straftaten begangen haben.