Kategorie: Inland

Gekommen um zu bleiben!

In der besten Tradition des interdisziplinären Austausches vermischen wir für einmal mehr Kultur und Politik, um zu zeigen: es darf auch einfach einmal Spass machen. Am «Gekommen um zu bleiben-Festival» wird vieles geboten. Drei fantastische Bands, ein Weltklasse Poetry Slam, Informationsstände und Workshops rund um die Themen Sans-Papiers, Asyl- und Migrationspolitik, einiges zum Essen und noch viel mehr zum Trinken. Kommet in Scharen und feiert mit uns!

Programm: Jane Walton (Balkan Trash), Pablopolar (Indie Rock), Junior Tshaka (Reggae), Slam Poetry (mit Etrit Hasler, Gabriel Vetter und Freunden)

Frauenstreiktag am 14.Juni

11 – 16 Uhr: Lila Pause auf dem Kanzleiareal

11 – 16 Uhr: Lila Pause auf dem Kanzleiareal

Mit Speis und Trank, Installationen, Spielen und Aktionen. Kommt alle vorbei.

14.06 Uhr: Gegen das Schneckentempo bei der Gleichstellung.Kollektives Pfeifkonzert. Macht mit, wo immer ihr dann seid.

16 – 17 Uhr: Wünsche nageln auf dem Hirschenplatz. Nageln wir unsere Forderungen auf das Lila

Brett. Vorbeikommen und mitmachen!

18 Uhr: Kundgebung / Demo „Unser Ziel – gleich viel!“

17.30 Uhr: Besammlung auf dem Bürkliplatz, Einsingen bereits ab 17 Uhr.

Mit Katharina Prelicz-Huber, Susi Stühlinger, Chor „die vogelfreien“, u.a.

19 – 24 Uhr: Fest auf dem Kanzleiareal

Mit Speis und Trank. Musik: She-DJ Milna. Frauen-Tätschquiz mit Katja Alves.

Kontakt und Informationen über zh@14Juni2011.ch

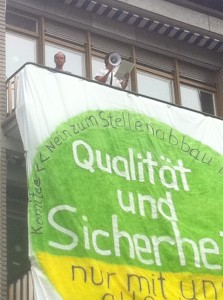

«Qualität und Sicherheit nur mit uns allen!»

Eine Stunde lang, von 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr, konnte man am Unispital Zürich Zeuge einer Aktion der Belegschaft gegen drohende Entlassungen und Budgetkürzungen werden. Mit Transparenten, Fahnenaufgebot und Kundgebung machten Angestellte und VPOD-Mitglieder auf die Situation des Spitals aufmerksam.

Eine Stunde lang, von 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr, konnte man am Unispital Zürich Zeuge einer Aktion der Belegschaft gegen drohende Entlassungen und Budgetkürzungen werden. Mit Transparenten, Fahnenaufgebot und Kundgebung machten Angestellte und VPOD-Mitglieder auf die Situation des Spitals aufmerksam.

Unterschriften gegen Unrecht

Wer heute zur rechten Zeit am Unispital vorbeiging, dürfte sich gewundert haben: Lange, weisse Transparente zierten die Fassade des Gebäudes, darauf zu lesen waren unzählige Namen. Auf Nachfrage konnte man erfahren, dass es die Namen derer sind, die bereits eine Petition gegen das Kürzungs- und Streichprogramm unterschrieben haben, dem sich das Unispital ausgesetzt sieht. Darum ging es auch heute: Die Belegschaft des Spitals, unterstützt von GewerkschafterInnen der VPOD, kämpft gegen Stellenabbau und Budgetkürzungen. Unter dem Motto «Sicherheit und Qualität nur mit uns allen!» wollte man eine breitere Öffentlichkeit mit dem eigenen Anliegen erreichen. Dies dürfte geglückt sein, denn nicht nur war die Aktion unübersehbar -ein weiss eingedecktes Haus vor dem Dutzende, rote VPOD-Flaggen wehten-, sie schaffte es auch, die Medien -unter anderem das Schweizer Fernsehen- einzuspannen.

Deutliche Botschaft

Deutliche Botschaft

Zweierlei war bemerkenswert. Zuerst fiel der hohe Anteil an Beschäftigten bei der Aktion auf. Generell ein positives Signal, bedeutet es doch, dass der zu bekämpfende Zustand von den wirklich Angestellten auch als realer Missstand empfunden wird. Dann wiederum war, zweitens, die Abschlusskundgebung -stilecht vom hochgelegenen Balkon aus gehalten- von erstaunlicher Deutlichkeit. Da wurde klar gesagt, dass «die Qualität nur dank persönlichem Einsatz» aufrecht erhalten werden kann. Und ebenso wurde darauf hingewiesen, wie diese Aktion zu verstehen sei, nämlich als «klares Zeichen gegen den Stellenabbau, den Qualitäts- und Sicherheitsabbau». Kritisiert wurde die Spitalleitung, die «unter Ausschluss der Öffentlichkeit» Entscheidungen träfe und die Verhandlungen mit dem Aktionskomitee «bereits als beendet» betrachte.

Offenbar wurde da bereits eine ganze Menge verstanden. Dass man sich kämpferisch zeigt, dass man «nicht bereit (ist) den Qualitätsabbau kampflos hinzunehmen», dass man an den Regierungs- und Kantonsrat appelliert, das geplante Budget für das Spital zu erhöhen, dass man ihnen gleichzeitig die kritische Frage stellt ob sich ihre «Vorgehensweise mit den Erwartungen der Bevölkerung deckt» – all das darf wohl als Zeichen eines hohen politischen Bewusstseins gewertet werden. Es gab insbesondere einen Satz, der aufhorchen liess, weil er davon zeugte, dass man begriffen hat, wie hier und heute Gesundheit zur Ware und Spitäler zu deren Produzenten degradiert werden. Er lautete: «Lasst uns kämpfen, damit das starre betriebswirtschaftliche Denken unterbunden werden kann.» Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.

Unser Ziel – gleich viel!»

Julia, vor welchem Hintergrund ruft der Gewerkschaftsbund zum Aktions- und Streiktag auf und was sind eure konkreten Forderungen?

Julia, vor welchem Hintergrund ruft der Gewerkschaftsbund zum Aktions- und Streiktag auf und was sind eure konkreten Forderungen?

In der ganzen Schweiz wird der Grundsatz der Lohngleichheit zwischen Mann und Frau verletzt. Für gleichwertige Arbeit am gleichen Ort wird oft nicht das Gleiche bezahlt. Im Kanton Zürich stehen wir sogar vor der Situation, dass sich die Lohnschere zwischen Mann und Frau wieder öffnet, zudem gibt es in der Privatwirtschaft eine Quote von 10 Prozent offen, illegaler Lohnungleichheit. Aus gewerkschaftlicher Sicht steht der Bereich der Arbeit und des Lohns natürlich im Vordergrund. Was wir wollen, ist gleicher Lohn für gleiche Arbeit für beide Geschlechter. Ein weiteres Ziel ist, dass Frauen die Wirtschaft mitgestalten können. Das heisst, es braucht mehr Frauen in den Führungspositionen. Auch hier hat die Lohngleichheit eine Hebelwirkung. Ein Beispiel: Sobald ein Paar für ein Kind verantwortlich wird, also Betreuung und Haushalt regeln muss, dann überlegt es sehr rational – es rechnet. Da der Mann in der Regel mehr verdient, ist es für die Familie finanziell die grösserer Einbusse, wenn der Mann sich aus dem Beruf zurückzieht. Darum kümmern sich die Mütter mehr um Kind und Haushalt und die Väter konzentrieren sich auf die Karriere– da ist es dann klar, dass mehr Männer in Spitzenpositionen ankommen. Da dieses Muster sehr verbreitet ist, haben sich auch die Arbeitgeber darauf eingestellt und investieren, in der Erwartung, dass sich die Frau vermutlich irgendwann stärker aus dem Beruf zurückziehen wird, auch vermehrt in die Weiterbildung und die Laufbahn der Männer. Um diesen Kreis durchbrechen zu können, ist Lohngleichheit absolut notwendig. Deshalb ist unser Motto für den Frauenstreiktag auch «Wir haben ein Ziel – gleich viel!».

Wenn ihr ein starkes Zeichen für die Sache setzen wollt, warum ruft ihr dann nur zu Streikpausen und nicht zum Streik auf?

Das ist eine gute Frage. (lacht) Ich glaube, es genügt zur Zeit, die Macht der Frauen in Wirtschaft Familie und Gesellschaft, die Botschaft von 91, «Wenn Frau will, steht alles still» in Erinnerung zu rufen. Dazu genügen erstmal Streikpausen. Man muss nicht immer gleich mit dem schwersten Geschütz auffahren.

Weshalb gibt es keine Gleichstellung, obwohl wir rechtlich gesehen gleichberechtigt sind? Wessen Interessen stehen gegen die wirkliche Gleichstellung?

Gleichstellung heisst natürlich Machtteilung. Viele Männer haben kein Interesse an einer anderen Organisation der Gesellschaft. Das liegt auch in der Sozialisation, denn lange Zeit wurden Frauen ja wirklich als Zudienerinnen erzogen, die das Leben des Mannes erleichtern sollten, während er die Familie ernährt. Die Rolle der Männer ist hier die des Ernährers, praktisch eine heroische Rolle. Diese zu verlassen, ist in der Vorstellung vieler immer noch ein Bedeutungsverlust. Auch ist es ein Problem, dass sich die Gleichstellungsoffensive innerhalb eines Systems bewegt, das grundsätzlich auf Machtungleichgewichten zwischen arm und reich abläuft. Frauen verfügen nachweislich über viel weniger Reichtum als Männer. Wobei aber anzumerken ist, dass das Problem der Diskriminierung der Frauen in allen bisher bekannten politischen Systemen virulent war und ist. Eine Welt, frei von Diskriminierung der Frauen, muss erst noch erfunden werden. Dass Männer langsam bemerken, dass es noch Qualitäten neben der Karriere gibt, etwa die Zeit für die Familie, ist für mich eine Hoffnung. Denn: Können wir Frauen die Gleichstellung allein umsetzen? Nein, was wir auch brauchen, ist das Engagement der Männer. Das nächste Wegstück muss ein gemeinsames sein. Das, was wir am wenigsten brauchen ist ein Geschlechterkrieg. Der wirft uns nur zurück und den verorte ich als reaktionär – etwa bei den Antifeministen.

Infos zu den geplanten Veranstaltungen am 14. Juni unter: http://zh.14juni2011.ch/

Auszug aus dem Artikel, der im «vorwärts» vom 10. Juni erscheint. Unterstützt uns mit einem Abo!

Umdenken, und zwar jetzt!

An einer Informations- und Protestkundgebung am Alstom-Standort Birr (AG) fordern die Gewerkschaften Unia und Syna heute Morgen ein Umdenken der Alstom Konzernspitze. Die Gewerkschaften sind überzeugt, dass damit der im letzten Herbst angekündigte Stellenabbau ganz vermieden werden kann. Die im Rahmen eines europäischen Aktionstags durchgeführte Aktion stiess bei der Alstom Belegschaft auf grosses Interesse.

An einer Informations- und Protestkundgebung am Alstom-Standort Birr (AG) fordern die Gewerkschaften Unia und Syna heute Morgen ein Umdenken der Alstom Konzernspitze. Die Gewerkschaften sind überzeugt, dass damit der im letzten Herbst angekündigte Stellenabbau ganz vermieden werden kann. Die im Rahmen eines europäischen Aktionstags durchgeführte Aktion stiess bei der Alstom Belegschaft auf grosses Interesse.

In sieben europäischen Ländern führen heute Morgen Angestellte und Gewerkschaften Protestveranstaltungen gegen den weltweit geplanten Stellenabbau beim Französischen Konzern Alstom durch. Im Oktober 2010 hatte Alstom eine Massenentlassung von bis zu 4000 Beschäftigten angekündigt, davon 760 in der Schweiz. Inzwischen haben die Gewerkschaften die Zahl der Entlassungen am Standort Schweiz um über die Hälfte vermindern können, unter anderem dank Massnahmen wie der Einführung von Kurzarbeit, dem Abbau von Ferien- und Überstundensaldi sowie interne Versetzungen und Frühpensionierungen. Die Folgen für die vom Abbau Betroffene werden mit einem Sozialplan gemildert.

Doch das reicht nicht, denn es drohen weiterhin noch bis zu 350 Entlassungen. In einer ersten Welle im Mai 2011 werden in Baden und Birr rund 180 Kündigungen ausgesprochen. Weitere Kündigungen drohen bis im Herbst 2011. Die Unia und die Syna lehnen diese Entlassungen ab. Sie verlangen von der Alstom Konzernspitze eine strategische Neuausrichtung, um die bereits eingeleiteten Kündigungen zu stoppen.

Die Alstom Konzernleitung muss endlich umzudenken und die riesigen Chancen auf dem künftigen Energieerzeugungsmarkt offensiv wahrzunehmen. Dazu braucht es konzernweit eine strategische Neuausrichtung zur Stärkung der Segmente Hydro (Wasser), Wind und Gas und vor allem entsprechende Investitionen in das gut ausgebildete Personal und die Entwicklung neuer Produkte.

Konkret fordern die Gewerkschaften Unia und Syna von der Alstom:

– Eine offensivere Konzernstrategie und Marktbearbeitung in den Energieerzeugungsbereichen Wasser, Wind und Gas, um Marktanteile zurückzugewinnen.

– Kein Personalabbau auf Vorrat und die konsequente Ausnutzung aller Möglichkeiten für interne Versetzungen. Es gibt bei Alstom intern noch immer gegen 100 offene Stellen.

– Vollständige Ausschöpfung der Möglichkeiten für frühzeitige Pensionierungen gemäss Sozialplan.

– Ein konstruktiver und permanenter sozialpartnerschaftlicher Dialog mit der Personalvertretung und den Gewerkschaften.

Die Gewerkschaften Unia und Syna fordern die Alstom auf, an allen Standorten die mit dem Europäischen Metallgewerkschaftsbund EMB abgeschlossene Rahmenvereinbarung strikte einzuhalten.

Quelle und Bild: unia.ch

Abbruch der Kampfmassnahmen

Die Vollversammlung der VBZ-Angestellten vom 27. Mai hat beschlossen die Kampfmassnahmen bei den VBZ abzubrechen. «Grund ist das Einlenken des Zürcher Stadtrates bezüglich der beiden offenen Punkte zum kantonalen Rahmen-GAV und der bezahlten Pause von 14 Minuten von vorgestern Mittwoch sowie die Zugeständnisse der VBZ vom 9.Mai», schreibt die Gewerkschaft VPOD.

Gleichzeitig bleibt das Streikkomitee bestehen. Es soll die Verhandlungsergebnisse periodisch diskutieren und ist gleichzeitig berechtigt weitere Vollversammlungen der VBZ-Angestellten einzuberufen.

Der Beschluss der heutigen Vollversammlung definiert den Auftrag an den vpod und die Zielsetzung für die Verhandlungsdelegation des vpod. Gleichzeitig bleibt das Streikkomitee bestehen, das periodisch die Verhandlungsergebnisse überprüft und weitere Vollversammlungen zur Diskussion und Beschlussfassung einberufen kann.

Bereits nach der Streikdrohung des vpod am 9.Mai hatten sich die VBZ in drei Punkten bewegt. Einerseits wollen die VBZ nun zusammen mit den Gewerkschaften das Betriebsklima verbessern, die offene Fragen mit den Wegzeiten lösen sowie die Jahresplanung bei der Schichtarbeit ermöglichen.

Seit Ende April, der Streikdrohung und nach dem Streiktag am 20.Mai hat sich einiges bewegt. Die Stadt Zürich will einen kantonalen Rahmen-GAV voran treiben und bekennt sich gleichzeitig zur VBZ als eine städtische Dienstabteilung, eine Arbeitszeiterhöhung im Fahrdienst konnte verhindert werden, die VBZ wollen ihr Betriebsklima verbessern und auf die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familienleben in einem Schichtbetrieb soll Wert gelegt werden.

Entlassungen statt Kurzarbeit

Die dem kanadischen Konzern Fortress Paper gehörende Papierfabrik Landqart AG will die aktuellen konjunkturellen Probleme nicht mit Kurzarbeit überbrücken. Sie beharrt auf der Entlassung von 41 der gegenwärtig 232 Angestellten. Die Gewerkschaften kritisieren diesen Entscheid.

Die dem kanadischen Konzern Fortress Paper gehörende Papierfabrik Landqart AG will die aktuellen konjunkturellen Probleme nicht mit Kurzarbeit überbrücken. Sie beharrt auf der Entlassung von 41 der gegenwärtig 232 Angestellten. Die Gewerkschaften kritisieren diesen Entscheid.

Am 10. Mai kündete die Papierfabrik Landqart AG in Landquart (GR) einen massiven Stellenabbau an. Im Rahmen des Konsultationsverfahrens erarbeiteten darauf die Gewerkschaften zusammen mit der Belegschaft praktikable Alternativvorschläge um Entlassungen zu vermeiden. Sogar das Unternehmen selber spricht in seiner Medienmitteilung von gestern Abend von «vielen guten Vorschlägen», welche auch umgesetzt werden sollen.

Dennoch beharrt die Papierfabrik Landqart AG darauf, jeden sechsten Beschäftigten zu entlassen. Das ist für die Gewerkschaften unverständlich. Insbesondere kritisieren sie, dass das Unternehmen auf einen Ausbau der Kurzarbeit verzichtet, obwohl damit die gegenwärtigen konjunkturellen Probleme überbrückt werden könnten. Die Firma verpasst damit auch die Chance, wertvolles Knowhow zu erhalten, um schnell reagieren zu können, wenn die Produktion wieder anzieht.

Im vergangenen Jahr erzielte der Fortress Konzern einen Gewinn von 41,5 Millionen Dollar – mehr als doppelt so viel als in den Vorjahren. Doch den Fortress-Managern und -Aktionären reicht dies offenbar nicht. Die Gewerkschaften verlangen nun von der Landqart AG die Ausarbeitung eines fairen und vorbildlichen Sozialplans für die von der Massenentlassung betroffenen 41 Mitarbeitenden. Im Übrigen werden sie nun das weitere Vorgehen mit der Belegschaft diskutieren und beschliessen.

Quelle: Medienmitteilung der Gewerkschaft UNIA

Schweizer Waffen im Krieg

Die Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) führen seit zwei Monaten mit der Nato Krieg in Libyen, trotzdem gehen die Kriegsmateriallieferungen der Schweiz weiter. Es geht natürlich um viel Geld. Ein Leserbrief von H.Frei aus Zürich.

Seit dem 19. März, also seit über zwei Monaten, bombardiert die Nato zusammen auch mit den Arabischen Emiraten Libyen. Trotzdem gehen die helvetischen Kriegsmateriallieferungen an die kriegführenden Nato-Staaten weiter, auch an die VAE. Und auch nach Saudi-Arabien gehen die Schweizer Rüstungslieferungen weiter, an ein feudales, undemokratisches Regime das mit seiner Soldateska kürzlich in Bahrein einmarschiert ist, um dort mitzuhelfen, die Demokratiebewegung zu unterdrücken. Bei dieser Invasion waren auch «Mowag Radpanzer» aus Kreuzlingen im Einsatz.

Jetzt hat der Bundesrat die Ausfuhrbewilligung für militärische Pilatusflugzeuge nach den VAE erneuert. Es handelt sich um ein Geschäft von 500 Millionen Franken. Bern ist der Meinung, dass die Arabischen Emirate zu den «politisch und wirtschaftlich stabilsten Ländern der Region gehören» zählen. Der Bundesrat ignoriert einmal mehr die desolate Menschenrechtslage in den Emiraten, wie sie unter anderem im Report 2010 von Amnesty International dokumentiert wurde.

Wie ist die Lage in den VAE, einem Land dem jetzt Pilatus Flugzeuge und Jahr für Jahr Kriegsmaterial – im letzten Jahr für 8,7 Millionen Franken – verkauft werden? Von den 4,8 Millionen Einwohnern der VAE sind nur 892 000 StaatsbürgerInnen. 3,9 Millionen sind ausländische, weitgehend rechtslose, billig arbeitende ArbeitsemigrantInnen. Sie werden wie die Frauen in den Emiraten diskriminiert

Zu den Kriegsmaterialexporten an Länder, die jetzt in Libyen und in Afghanistan zu den kriegführenden Staaten gehören, ist festzuhalten: Laut der Kriegsmaterialverordnung dürften Ländern die «in einen internen oder internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt» sind kein Kriegsmaterial geliefert werden (Art. 5.2 der Kriegsmaterialverordnung).

Ein bürgerliches Trauerspiel

Mehr Lohn für das Kaderpersonal: Zuerst kommt das Cüpli, dann die Moral. Mitteilung der PdA Bern zum Aufschnüren des «Lohnkorsetts» durch den Berner Gemeinderat.

Das Ansinnen des Berner Gemeinderats, die Löhne für städtische Kader – insbesondere den Lohn des Stadtpräsidenten – massiv zu erhöhen, zeugt von schlechtem politischem Geschmack und sozialer Arroganz. Lohnerhöhungen für die unteren Lohnklassen? Fehlanzeige! Mit seinem Vorstoss beabsichtigt der Gemeinderat nicht nur einen Volksentscheid aus dem Jahr 2004 («200 000 Franken sind genug») nun endgültig auszuhebeln, er setzt vielmehr auch ein deutliches Zeichen zugunsten grösserer Lohndifferenzen. So soll die Lohnschere bei den städtischen Angestellten neu von 4,8:1 auf 5,2:1 wachsen. Dass der Berner Gemeinderat in diesem Zusammenhang von einer Verträglichkeit mit der Juso-Initiative 1:12 schwadroniert, kann nur als Verhöhnung der städtischen Angestellten der unteren Lohnklassen interpretiert werden.

Appetitzügler!

Im Frühjahr 2010 lehnte der Berner Stadtrat die PdA-Motion «Lohngerechtigkeit bei Angestellten der Stadt Bern: eine notwendige Annäherung» ab. Diese Motion verlangte, dass «die höchsten Löhne ein Dreifaches der städtischen Mindestlöhne nicht überschreiten». Unter den gegenwärtigen Umständen wird die Partei der Arbeit nicht darum herum kommen, diese Idee in der politisch sinn- und wirkungsvollsten Weise wiederzubeleben. Die PdA Bern ist fest davon überzeugt: Die Formel 3:1 ist ein patenter Appetitzügler!

Protestveranstaltung

Gegen 100 MitarbeiterInnen aus dem Zürcher Gesundheitswesen haben sich am Mittwoch, 12. Mai auf den Aufruf der «Aktion Gsundi Gsundheitspolitik» (AGGP) hin zu einer Protestversammlung im Volkshaus Zürich eingefunden. Weitere Schritte werden besprochen.

Anlass war die Veröffentlichung eines Schwarzbuches mit Berichten von Pflegenden aus den Zürcher Spitälern über den aufreibenden Spitalalltag und die Willkür bei den Lohneinreihungen der Lohnteilrevision des Kantons Zürich. Sie berichten darin von ihren prekären Arbeitsbedingungen und von struktureller Gewalt hervorgerufen durch Sparmassnahmen und Qualitätsabbau.

Das Personal und die PatientInnen sind tagtäglich den Auswirkungen des immensen Arbeitsdrucks, der physischen und psychischen Belastung und ständiger Gefahr von Fehlhandlungen ausgesetzt. In der Folge erkranken Pflegende zum Teil schwer und/oder steigen aus dem Beruf aus. Ein künstlich veranstalteter Wettbewerb unter den Spitälern soll die Häuser ingewinnbringende Unternehmen verwandeln. Die Attraktivität der Gesundheitsberufe leidet massiv. Es müssen grosse Anstrengungen geleistet werden, um eine Umkehr einzuleiten. Bis im Jahr 2020, stellt das BAG fest, fehlen 25’000 bis 50’000 Fachleute im nicht-ärztlichen Gesundheitsbereich. Der grösste Teil dieses Personals wird in der Pflege fehlen.

Das Gesundheitspersonal hat heute Abend folgende Forderungen aufgestellt:

– Entschleunigung der Arbeit

– Aufstockung des Stellenschlüssels, so dass Krankheit, Mutter- und Vaterschaftsurlaub und Weiterbildung abgedeckt sind.

– Essens- und Pausenzeiten müssen eingehalten werden können.

– personelle und zeitliche Ressourcen um Ausbildung zu gewährleisten.

– Stopp dem Qualitätsabbau

– Weiterbildungen müssen bezahlt werden und lohnwirksam sein.

– keine willkürliche Umsetzung der kantonalen Lohnteilrevision 2010

– mindestens Lohnklasse 15 für Pflege HF

– mindestens Lohnklasse 12 für FaGe am Bett

Das anwesende Gesundheitspersonal hat zudem beschlossen sich weiterhin zu treffen, um weitere Schritte gemeinsam zu besprechen.

1. Mai erkämpft!

Mehr als 10 000 Menschen begingen die traditionelle 1. Mai-Demonstration in Zürich. Für Mindestlöhne, gegen den kapitalistischen Staat, für Solidarität, gegen den latenten Rassismus – am Tag der Arbeit wurde zu vielen Themen ein Zeichen gesetzt. Bedenklich jedoch, dass mehr als 500 Menschen verhaftet wurden.

Mehr als 10 000 Menschen begingen die traditionelle 1. Mai-Demonstration in Zürich. Für Mindestlöhne, gegen den kapitalistischen Staat, für Solidarität, gegen den latenten Rassismus – am Tag der Arbeit wurde zu vielen Themen ein Zeichen gesetzt. Bedenklich jedoch, dass mehr als 500 Menschen verhaftet wurden.

Fest am Kasernenareal

Vom Freitag bis zum Sonntagabend fand auf dem Kasernenareal das grosse 1. Mai-Fest statt, organisiert vom 1. Mai-Komitee. Stände aller denkbaren Organisationen – von PdA zu Juso, von den irakischen Kommunisten zur MLKP bis hin zur Gsoa – waren zu finden und man durfte das Gefühl geniessen, an einem tatsächlichen Völkerfest teilzunehmen. Ganz im Sinne des 1. Mai entsprach das Fest einer gelebten Solidarität, denn nirgends kam es zu Unruhe, überall begegnete man sich freundlich, sass gemeinsam in den diversen Veranstaltungen, teils kulturell, teils politisch, oder unterhielt sich einfach beim  Essen der zahllosen Speisen. Bisweilen kam das Fest dann einem Marathon gleich, denn man durfte für ein Dutzend gute, sinnvolle Initiativen unterschreiben. Hier kam zusammen, was zusammen gehört, denn Tausende Menschen ganz unterschiedlicher Bevölkerungsschichten aus diversen Ländern stammend feierten anlässlich des 1. Mai. Interessant, traurig und, leider, vorhersehbar ist, dass sich kaum ein Wort über dieses Fest in der Berichterstattung der Medien über den 1. Mai finden lässt. Eines der sichtbarsten Zeichen des positiven Charakters des 1. Mai wird also von der bürgerlichen Presse nicht gesehen, oder, wahrscheinlicher, man will es nicht sehen.

Essen der zahllosen Speisen. Bisweilen kam das Fest dann einem Marathon gleich, denn man durfte für ein Dutzend gute, sinnvolle Initiativen unterschreiben. Hier kam zusammen, was zusammen gehört, denn Tausende Menschen ganz unterschiedlicher Bevölkerungsschichten aus diversen Ländern stammend feierten anlässlich des 1. Mai. Interessant, traurig und, leider, vorhersehbar ist, dass sich kaum ein Wort über dieses Fest in der Berichterstattung der Medien über den 1. Mai finden lässt. Eines der sichtbarsten Zeichen des positiven Charakters des 1. Mai wird also von der bürgerlichen Presse nicht gesehen, oder, wahrscheinlicher, man will es nicht sehen.

Die 1. Mai-Demonstration

Um 10.30 Uhr machte man sich am 1. Mai auf, es ging heraus zur Demonstration. Über 10 000 Menschen nahmen dieses Jahr teil, um einen kraftvollen 1. Mai zu begehen, durch die ganze Stadt, von der Sihlpost bis zum Bürkliplatz. Dabei war nicht nur das Wetter blendend, sondern auch die Stimmung der Demonstranten: Bei Musik tanzte man, sprach mit Passanten, verteilte Flyer. Es war eine deutlich hörbare Demonstration – und eine gut sichtbare, bunt, ausgefallen und ausgelassen. Gewerkschafter reihten sich neben Kommunisten ebenso ein wie Jusos neben Kurden. So gesehen: Es stimmt, man ist „ausgebrochen“, nämlich aus einer tristen Alltagsuniformität. Für einige Stunden gehörte die Strasse wieder einer Öffentlichkeit aus ArbeiterInnen und fröhlichen Linken. Diese Öffentlichkeit hat klare Ziele. Sie will einen gesetzlichen Mindestlohn, sie will eine neue Solidarität anstelle der rechten Hetze gegen alles Fremde, sie will den Atomausstieg und auch den Ausstieg aus dem Kapitalismus.

Die Schlusskundgebung der Demonstration war bisweilen verwirrend. Die Kundgebung begann direkt mit dem Eintreffen der Spitze des Demonstrationszuges, sodass die Nachfolgenden kaum mehr etwas mitbekamen. Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender der Linken in Deutschland, thematisierte die Frage des Friedens, denn der Krieg sei auf erschreckende Weise „alltäglich“ geworden. Darüber hinaus sprach er auch über den Atomausstieg, der zweierlei bedeute: Die Energiewende, die nicht „auf dem Rücken der Armen“ vonstatten gehen dürfe und das Verbot von Atomwaffen, welchem Verfassungsrang zukommen solle. Auch müsse die Einführung von Mindestlöhnen, in Deutschland ebenso erkämpft werden wie in der Schweiz. Ihm kam viel Applaus zu, was den Kontrast zu Calmy-Rey noch deutlicher macht: Bei ihrem ersten Versuch zu sprechen, pfiff man sie so lange aus, bis sie ging. Nachdem man dann unliebsame Demonstranten entfernt hatte, sprach sie ein weiteres Mal. Es gab keinen Applaus, als sie auf die Bühne trat, dafür konnte man wieder Buh-Rufe und Pfiffe hören. Sie hielt ihre Rede, aber es scheint ein deutliches Zeichen zu sein, dass nicht einmal die Gewerkschafter, in deren Namen der Gewerkschaftsbund sie eingeladen hatte, sich über ihre Anwesenheit so richtig freuen konnten.

Die Schlusskundgebung der Demonstration war bisweilen verwirrend. Die Kundgebung begann direkt mit dem Eintreffen der Spitze des Demonstrationszuges, sodass die Nachfolgenden kaum mehr etwas mitbekamen. Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender der Linken in Deutschland, thematisierte die Frage des Friedens, denn der Krieg sei auf erschreckende Weise „alltäglich“ geworden. Darüber hinaus sprach er auch über den Atomausstieg, der zweierlei bedeute: Die Energiewende, die nicht „auf dem Rücken der Armen“ vonstatten gehen dürfe und das Verbot von Atomwaffen, welchem Verfassungsrang zukommen solle. Auch müsse die Einführung von Mindestlöhnen, in Deutschland ebenso erkämpft werden wie in der Schweiz. Ihm kam viel Applaus zu, was den Kontrast zu Calmy-Rey noch deutlicher macht: Bei ihrem ersten Versuch zu sprechen, pfiff man sie so lange aus, bis sie ging. Nachdem man dann unliebsame Demonstranten entfernt hatte, sprach sie ein weiteres Mal. Es gab keinen Applaus, als sie auf die Bühne trat, dafür konnte man wieder Buh-Rufe und Pfiffe hören. Sie hielt ihre Rede, aber es scheint ein deutliches Zeichen zu sein, dass nicht einmal die Gewerkschafter, in deren Namen der Gewerkschaftsbund sie eingeladen hatte, sich über ihre Anwesenheit so richtig freuen konnten.

Polizei und Medien

Polizei und Medien

Die erste Berichterstattung über den 1. Mai geht in die Richtung, entweder das Thema Calmy-Rey in den Vordergrund zu stellen oder den überbordenden Polizeieinsatz zu loben. Ein bekanntes Spiel: Die wirklich wesentlichen Themen, die Interessen der 10 000 Menschen, die da auf der Strasse waren, werden geschickt ausgeblendet. Die Berichterstattung, soweit sie bisher erhältlich ist, ist grösstenteils irreführend, unvollständig, suggestiv.

Tatsächlich war der 1. Mai des jetzigen Jahres eine ernste aber fröhliche Veranstaltung. Er war, wenn man sich auf die Vokabeln einlassen will, „grösstenteils friedlich“. Zu einer Nachdemonstration kam es nicht, weil die Polizei „präventiv“ Hunderte von Menschen festnahm. Auch das ist eine erstaunliche Zahl: Während praktisch keine Sachbeschädigungen begangen, keine „kriminellen Handlungen“ vollzogen wurden, gab es in diesem Jahr die Rekordzahl von 500 Verhafteten. Kleinere Zusammenstösse von 20 bis 30 (nach Passantenaussagen) Autonomen rechtfertigten ein Polizeiaufgebot von Tausenden. Wasserwerfer, Tränengas, Gummischrot – alles vorhanden. Die Frage, was deren Einsatz nun wirklich legitimiert, die wurde nicht gestellt in den bürgerlichen Medien.

Was wirklich wichtig war, das sind die Menschen, die nach draussen gingen und sich aktiv betätigten. Die Demonstranten des 1. Mai, die 10 000 Menschen auf der Strasse, die Feiernden auf dem Kasernenareal, die redenden und diskutierenden Leute. Während dies bewusst nicht zum Thema der bürgerlichen Berichterstattung gemacht wird, dürfen wir es nicht vergessen. Ja, auch wir müssen immer wieder über Polizeigewalt und Gegengewalt sprechen – aber das ist nicht das vorherrschende Thema des 1. Mai. Ganz und gar umgekehrt müssen wir die Themen bestimmen, dürfen und nicht auf Spielereien und Manipulationen von denen einlassen, denen nichts an Solidarität gelegen ist. Der 1. Mai gehört uns, er gehört allen Menschen die arbeiten und allen, die noch immer ausgebeutet werden. Wir haben ihn gut gefeiert, unseren Tag.

An die Demos am 1.Mai

Alle Veranstaltunen rund um den 1. Mai in der ganzen Schweiz auf einem Blick unter:

http://unia.ch/Veranstaltungen.5660.0.html?&L=10

„Gutes Sushi, schlechte Atomkraft!“

Zürich. Unter dem Motto „Gutes Sushi, schlechte Atomkraft!“ setzten sich heute AktivistInnen der Partei der Arbeit Zürich für den sofortigen Atomausstieg ein. Am Stauffacher verteilte man sowohl Flyer wie auch Sushi und verwickelte die Passanten in Gespräche über Sinn- und vorherrschenden Unsinn der Atomenergie.

Zürich. Unter dem Motto „Gutes Sushi, schlechte Atomkraft!“ setzten sich heute AktivistInnen der Partei der Arbeit Zürich für den sofortigen Atomausstieg ein. Am Stauffacher verteilte man sowohl Flyer wie auch Sushi und verwickelte die Passanten in Gespräche über Sinn- und vorherrschenden Unsinn der Atomenergie.

Mit gratis-Sushi gegen die Atomkraft

Sushi und Fukushima: Beides in Japan beheimatet, beides im Tagesgespräch. Doch während das Sushi eine recht sichere Zukunft hat, kann man das von Fukushima und der Atomenergie kaum behaupten. Mit dieser Doppeldeutigkeit spielten die AktivistInnen der PdA, als sie an diesem Abend eine Aktion für den sofortigen Atomausstieg durchführten. Gegen 19.00 Uhr begannen die drei Frauen und zwei Männer der PdA damit, den Passanten der Stauffacher-Station Sushi anzubieten. Auch wurden Flyer verteilt und man suchte das Gespräch mit den Menschen. Mit dem Slogan „Gutes Sushi, schlechte Atomkraft!“ versuchte man, den Irrsinn der Atomkraftwerke aufzuzeigen. Während Japan nämlich durchaus für seine gute -wenn auch gewöhnungsbedürftige- Küche bekannt ist, hat das Land durch die Fukushima-Katastrophe auf grauenvolle Weise die Gefahren der Atomkraft aufgezeigt.

Freundliche Reaktionen

Freundliche Reaktionen

Die derart angesprochenen reagierten zumeist verblüfft – was durchaus gewollt war. Allerdings schlug den AktivistInnen grösstenteils Sympathie entgegen, einerseits für die Aktionsform und andererseits für den Inhalt. Eine Tatsache, die auf einen neuen Grundkonsens hindeutet, der sich gegen die Atomenergie richtet. Daraus lassen sich wohl zwei Schlüsse ziehen: Erstens scheint es gerade jetzt wichtiger denn je, mit gezielten Aktionen und Demonstrationen einen hohen Druck aufrechtzuerhalten, um eine Umsetzung des Konsens in konkrete Fakten -nämlich die atomfreie Schweiz- zu erzwingen. Andererseits scheint die Sensibilität gegenüber ökologischen Themen gestiegen zu sein; sinnvoll also, dass die PdA die „lebenswerte Umwelt“ ebenso als Grundrecht fordert wie auch Arbeit und Behausung. Zuletzt muss aber kritisch angemerkt werden, dass, trotz aller Sympathie, nur Wenige das Sushi essen wollten. Da stellt sich doch die Frage, wie gut das Sushi nun wirklich war!

20 minuten und die Demagogie

Gestern hörte man vom Briefbombenanschlag gegen das AKW-Konsortium Swissnuclear. Heute schon konnte man in „20 minuten“ ausgiebige Spekulationen über Motiv und Täter lesen. Dabei offenbart 20 minuten ein gerüttelt Mass an Demagogie.

Gestern hörte man vom Briefbombenanschlag gegen das AKW-Konsortium Swissnuclear. Heute schon konnte man in „20 minuten“ ausgiebige Spekulationen über Motiv und Täter lesen. Dabei offenbart 20 minuten ein gerüttelt Mass an Demagogie.

Spekulation und Anschuldigung

Unter dem Titel „Wer steckt hinter dem Attentat?“ führte man ein Inverview mit Samuel Althof, seineszeichens Leiter der Fachstelle „Extremismus und Gewaltpräventation“. Schon mit der ersten Frage führte man das Interview ins Reich der Spekulationen, denn gefragt wurde, wer hinter den Anschlägen stecken könnte. Da liess es sich der ausgewiesene Experte Althof nicht nehmen, gleich den Revolutionären Aufbau ins Feld zu führen. Konsequenterweise -man spricht ja immerhin mit einem Extremismus- und nicht mit einem politischen Experten- erscheint der Aufbau dann auch nicht als revolutionär-kommunistische, sondern als „in der Schweiz domizilierte, aber international vernetzte, linksextreme Organisation“. So wurde bereits hier das Feld des Interviews abgesteckt: Beschuldigung und Spekulation, trotz (oder gerade wegen!) der Abwesenheit jedweder Beweise, sowie Entpolitisierung politischer Organisationen.

Demagogisches Meisterspiel

Von geradezu erstaunlicher Suggestivität ist dann die nächste Frage von 20 minuten: „Es könnte sich also um die gleiche linksextreme Gruppierung handeln, die die Anschläge auf verschiedene europäische Botschaften verübt hat?“ Halten wir hier inne. Augenscheinlich bezweckt man mit derart gestellten Fragen die Schuldzuweisung zu verfestigen. Es soll beim Leser keine Unklarheit mehr herrschen, wer da für schuldig zu befinden ist. Das ist die eine Seite der Manipulation, die andere äussert sich darin, dass der Zusammenhang „Aufbau = Anschläge auf europäische Botschaften“ schlichtweg falsch ist. Zu den Anschlägen auf Botschaften, die Ende letzten Jahres verübt wurden, bekannte sich ja -man sollte meinen bekanntermassen- die „Revolutionäre Zelle der anarchistischen Gruppe“. Wie kann man sich also zu der Aussage versteigen, dass, mit dem Aufbau, die selbe Organisation für die jetzigen Anschläge verantwortlich ist? Die Antwort liefert uns die Antwort von Herrn Althof. Der sagt nämlich nicht nur, dass genau das „zu vermuten“ ist, sondern bringt auch den „Ökoterrorist“ Marco Camenisch ins Spiel, der „nicht einmal vor Mord“ zurückschreckte. Der Trick bei dieser eigentlich wahllosen Zuschreibung von Zusammenhängen ist folgender: Man fasst kurzerhand alle politischen Organisationen unter „linksextrem“ zusammen. In diesem Interview offenbart sich der Begriff als Kampfmittel des Bürgertums: Indem man die Unterschiede zwischen Kommunisten und Anarchisten (generell zwischen verschiedenen politischen Strömungen) verwischt und alles in dem Begriff des „Extremismus“ zusammenfasst, ist es möglich geworden, eigentlich abstruse Verbindungen als glaubwürdige Tatsachen zu verkaufen. Ein Meisterstück der Demagogie.

Eine doppeldeutige Warnung

Aufhorchen lässt der letzte Satz von Herrn Althof: „Die Bombe hätte auch in jedem anderen europäischen Land hochgehen können.“ Wie das? Denkbar ist so eine Aussage nur, wenn man gesellschaftliche Zusammenhänge ignoriert. Das es in jedem Land passieren könne wird gesagt, weil man den Eindruck von zielloser, spezifisch linker Gewalt erwecken möchte, die sich weder um Umstände noch um einen zu erreichenden Zweck schert. Aber, kurz nachgedacht, hätte diese Bombe auch in Österreich, dem AKW-freien Land gelegt werden können? Natürlich nicht, aber ebenso natürlich werden derlei Gedanken nicht genannt. Dafür ist der Satz gleichsam eine Warnung: „Hütet euch vor den Linken, sie sind die Terroristen des neuen Jahrzehnts!“ So zeigt sich in jeder Phrase das eigentliche Ziel dieses Interviews: Hetze und Panikmache gegenüber alledem, was sich irgendwie unter dem Wort vom „Linksextremismus“ sammeln lässt. Fakten, Beweise, grundierte Analyse spielen dabei keine Rolle mehr – sie haben es wohl nie getan.

Bildung ist kein Verbrechen

Die Autonome Schule Zürich (ASZ) und Bleiberecht Schweiz tragen ihren

Kampf auf die Strasse: für Selbstverwaltung und Autonomie, für das

Grundrecht auf Bildung und Bleiberecht für Alle. Am 26. März zeigen

wir in Zürich unseren Widerstand gegen die willkürlichen, rassistisch

motivierten Übergriffe auf ASZ-Teilnehmende durch die Zürcher

Stadtpolizei.

Neue und alte AbtreibungsgegnerIinnen

Im Initiativkomitee zur neuesten Anti-Abtreibungs-Initiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» tummeln sich altbekannte AbtreibungsgegnerInnen. Es gibt offensichtliche Kontinuuitäten zu früheren Komitees, aber auch neue Verbindungen, die es wachsam zu verfolgen gilt.

FrauenLesbenCafé Winterthur, aus der aktuellen Ausgabe des vorwärts.

In den 1970er Jahren entstehen von katholischer Seite das Komitee «Ja zum Leben» und von protestantischer Seite die «Aktion Helfen statt Töten». Diese bekämpfen die erste Fristenlösungsinitiative 1976 mit Hilfe der Caritas, der CVP und der Schwangerschaftshilfe (einer katholischen Organisation, die Schwangeren finanziell hilft, um Abtreibungen zu verhindern). 1979 lancieren Abtreibungsgegner/innen beider Kirchen die Initiative «Recht auf Leben», welche durch Polit-Promis vom rechten Rand unterstützt wird. Unter anderem sitzen Ulrich Bremi (FDP), Ernst Cincera (FDP) und Hans Ulrich Graf (SVP) im Initiativkomitee. Die Vorlage scheitert 1985 mit nur 31 Prozent Ja-Stimmen klar.

Alte Bekannte und neue Gesichter

Anfang der 1990er Jahre nehmen die christlichen Reaktionäre ihren Kampf wieder auf. Denn ab 1993 wird im Parlament erneut über die Fristenlösung diskutiert. Mittlerweile wird dieses Anliegen bis in die rechten Parteien von Frauen befürwortet. In der SVP, der CVP und der EVP sprechen sich die Frauen für die Fristenlösung aus. Es entstehen vier Referendumskomitees, die Unterschriften gegen die Fristenlösung sammeln. 1998 wird die Initiative «Für Mutter und Kind» eingereicht und der Verein «Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind» (SHMK) gegründet. Ihr Ziel, die Kriminalisierung der Abtreibung, bleibt unerfüllt.

Eine gewisse Kontinuität zeigt sich an der Zusammensetzung des Initiativkomitees für die Initiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache»: Das Co-Präsidium teilen sich Elvira Bader von der CVP, die bereits 2002 gegen die Fristenlösung aktiv war, Peter Föhn von der SVP, der 2009 das Anliegen der Initiative erfolglos als Motion im Parlament vorbrachte, und Valérie Kasteler, EVP-Politikerin und Vertreterin diverser freikirchlicher Organisationen. Im Komitee findet sich auch Werner Messmer, bekannt als Präsident des Baumeisterverbandes. Er ist FDP-Nationalrat, Atom-Lobbyist, Freikirchler und Ex-Präsident der «Gesellschaft zum Schutz des ungeborenen Lebens» (GLS), einem Zusammenschluss aus den Vereinen «Ja zum Leben», «Helfen statt Töten» und der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Von der alten Garde sind Dominik Müggler von «Ja zum Leben» und Marianne Streiff, EVP-Grossrätin dabei, beides SHMK-Mitglieder. 2006 hat sich die SHMK umgenannt in «Mamma», unter diesem Namen ist sie massgeblich an der neuen Initiative beteiligt.

2006 gab es einen kleinen Skandal, als bekannt wurde, dass SHMK und «Pro Life» Verträge mit Krankenkassen abschliessen, die allen die Prämien verbilligen, welche auf die Übernahme von Abtreibungskosten verzichten. Ein unzulässiges Vorgehen gemäss Nationaler Ethikkommission. Darauf künden KPT, Konkordia, Provita und Intras die Verträge. Sansan/Helsana geschäftet bis heute weiter mit den Abtreibungsgegner/innen.

Human Life International und der «Marsch fürs Läbe»

Im herrschenden politischen Klima, das geprägt ist von Angriffen auf Erkämpftes der letzten 40 Jahre, treten vermehrt reaktionäre Lebensschützer/innen in Erscheinung. Ein Verein tut sich besonders aggressiv auf der Strasse hervor: Human Life International (HLI) ist eine rechtskatholische, aus den USA stammende Organisation, die dort seit den 1980ern (und hier seit den 1990ern) existiert. Ihr Hauptthema ist der Kampf gegen Abtreibung. In einigen europäischen Ländern kommt es immer wieder zu Kampagnen von HLI, bei denen vor allem Frauen vor Abtreibungskliniken bedroht werden.

In Zürich organisiert HLI zusammen mit anderen den «Marsch fürs Läbe», eine reaktionäre Demonstration, welche nächstes Mal am 17. September 2011 stattfindet. Zudem veranstaltet HLI alle zwei Monate eine «Gebetsprozession für die ungeborenen Kinder, ihre Mütter, Väter, sowie alle von Abtreibung Betroffenen» von der Pfarrkirche St. Anton an der Neptunstrasse 70 in Zürich aus. Das nächste Mal findet dieser gruslige Anlass am 26. März 2011 statt. Natürlich unterstützen sie auch die Initiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache».

Kämpfen wir gemeinsam gegen die frauenfeindlichen Angriffe von Rechts!

Der Protest der Bankangestellten

Die Weiterführung der Politik der Bonusverteilung vieler Bankinstitute in der Schweiz löst beim Schweizerischen Bankpersonalverband (SBPV) Empörung aus. Der SBPV vertritt die Meinung, dass alle Angestellten, also auch Bankangestellte, Anspruch auf einen gerechten und transparenten Lohn haben.

SBPV teilt die Frustration vieler Bankangestellten, welche häufig willkürlichen und undurchsichtigen Lohnsystemen ausgesetzt sind. Die Mitarbeitenden sind oft gezwungen, unter schwierigen Arbeitsbedingungen ihre Arbeit zu erledigen. Dies tun sie dennoch loyal ihrem Unternehmen gegenüber. Im Gegenzug dürfen sie daher einen Lohn erwarten, der fair und gerecht angepasst wird. Die Kriterien bei der Festlegung müssen transparent und nachvollziehbar sein.

Die Boni werden nach wie vor allzu oft selbstherrlich, ja gar willkürlich von den Arbeitgebern bestimmt. Dieses volatile Belohnungssystem wirkt einerseits negativ auf die Fixsaläre, die tendenziell zugunsten der Boni sinken. Aber auch die Volatilität kann stark zur Verunsicherung beitragen. Die Bankangestellten müssen ihr Budget verlässlich planen können, um Monat für Monat ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können.

Die Banken und andere Finanzinstitute schichteten in den letzten Jahren einen bedeutenden Teil der Personalkosten vom Fixkostenblock in den variablen um. Damit überwälzen sie das Aktionärs- und Unternehmensrisiko auf Angestellte, die die Betriebsstrategie in keiner Art und Weise mitbestimmen können und auch keinerlei vertiefte Einsicht in den Geschäftsgang erhalten. Dies ist inakzeptabel. Die Folgen dieser für die Angestellten nicht nachvollziehbaren Politik sind allzu oft Resignation, Wut und innere Kündigung. Die Folgen daraus könnten gravierend sein, umso mehr als der Ruf des Finanzplatzes in der Schweiz weitgehend vom Einsatz und der Kompetenz seines Personals abhängt. Im Interesse der Bankangestellten, aber auch des gesamten schweizerischen Finanzplatzes, fordert der SBPV eine Lohnpolitik, die auf sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen beruht, klare Kriterien festlegt und keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes, des Alters, des Anstellungsgrades oder anderer Persönlichkeitsmerkmale zulässt.

Weitere Infos: www.sbpv.ch