Marsch der Sans-Papiers

Von Brüssel über die Niederlande, Deutschland, die Schweiz, Italien und Frankreich bis nach Strasbourg, wo am 2. Juli die Abschlussdemo stattfand, wanderten 150 Sans-Papiers während eines Monats durch Europa. Vom 21. Juni bis 25. Juni gastierte der Marsch auch in der Schweiz. In Basel, Bern, Wünnewil und Chiasso wurden kritische Akzente gegen Schengen und die repressive Migrationspolitik gesetzt.

Von Brüssel über die Niederlande, Deutschland, die Schweiz, Italien und Frankreich bis nach Strasbourg, wo am 2. Juli die Abschlussdemo stattfand, wanderten 150 Sans-Papiers während eines Monats durch Europa. Vom 21. Juni bis 25. Juni gastierte der Marsch auch in der Schweiz. In Basel, Bern, Wünnewil und Chiasso wurden kritische Akzente gegen Schengen und die repressive Migrationspolitik gesetzt.

«Liberté de circulation et d’installation pour tous» steht auf den gelben Shirts, die die meist französisch sprechenden Marschierenden tragen. Für einmal nicht bloss eine politische Forderung auf dem Papier, sondern ein Statement, welches für 31 Tage couragiert praktiziert wurde. Unterwegs durch Europa wurde die Bewegungsfreiheit aller Menschen nicht nur Schritt für Schritt eingefordert, sondern auch gelebt. Der Protestmarsch prangerte die repressive Gesetzgebung in der EU an und machte auf die unerträgliche Situation der Sans-Papiers aufmerksam. Seit der Einführung des Schengen-Dublin-Abkommens und der militärischen Aufrüstung von Frontex, erhält die Repression eine neue Dimension. Mehr denn je wird Europa für MigrantInnen aus Drittstaaten zu einer einzigen grossen Festung. Ebenso wurde die aktuelle wirtschaftliche Lage thematisiert, denn die ökonomische Krise trifft mit voller Wucht vor allem Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen und oft sind es die MigrantInnen, welche die ökonomischen Verschärfungen als erste zu spüren bekommen.

Grosser Empfang in Basel

Wenige hundert Meter vor der Grenze wurden die 150 Sans-Papiers von rund 50 in der Schweiz lebenden Papierlosen und 200 UnterstützerInnen in Empfang genommen. Ein Traktor mit grossem Anhänger und Soundanlage, Trommeln und lautstarke Parolen sorgten für eine gute Atmosphäre und gemeinsam wurde beim Zoll Ottenbach die Grenze überquert. Der geglückte Grenzüberschritt wurde mit einer Tanzblockade des Zolls gebührend gefeiert. Die Behörden hielten sich zurück. «Wir danken den AktivistInnen in der Schweiz für den grossartigen Empfang in einem der repressivsten Staaten des Schengenraums. Jeder afrikanische Präsident hat das Recht in diesem Land ein geheimes Bankkonto zu besitzen. Wir Afrikaner und Afrikanerinnen jedoch werden wie Kriminelle behandelt, wenn wir hier arbeiten», erläuterte Sissoko Anzoumane, Sprecher der «Internationalen Koalition der Sans-Papiers und MigrantInnen» (IKSM) im Rahmen der Pressekonferenz kurz nach der Ankunft in der Schweiz.

Und weiter gehts

Am nächsten Tag folgte ein migrationspolitischer Stadtrundgang durch Basel. Vor den Hauptsitzen verschiedener Firmen wurde der globale Zusammenhang zwischen Migration und Ausbeutung aufgezeigt. So wurden etwa «Hello» für ihr lukratives Geschäft mit Ausschaffungsflügen und Novartis für ihren Kampf gegen erschwingliche Generika und ihre Profitgier angeprangert. Aber auch die Banken und Gewerkschaften kamen nicht ungeschoren davon. Weiter gings am 23. Juni nach Bern, wo rund 300 Personen am Morgen gegen das Geschäft mit dem Elend protestierten. Kritisiert wurde die ORS AG, welche im Hochfeld einen Bunker für Asylsuchende betreibt. Bereits seit Monaten werden die profitorientierte Firma und die Zentrumsleitung der Zivilschutzanlage scharf kritisiert. Trotz massivster Missstände und grosser Epidemiegefahr gab sich die ORS AG kompromisslos und verweigerte das Gespräch. Am Nachmittag schloss sich der Marsch der Grossdemo in Bern gegen die aktuellen Verschärfungen im Asylrecht an, bevor es dann weiter nach Chiasso gin

Die PdAS ist über das wuchtige Nein und somit die klare Ablehnung der Managed-Care Vorlage sehr erfreut! Die Stimmbevölkerung hat sich gegen die Zweiklassen-Medizin, gegen das Diktat der Krankenkassen und für die freie Arztwahl entschlossen. Herr Felix Gutzwiler, FDP-Politiker und Befürworter der Vorlage, meinte nach der happigen Niederlage: «Die Roformbereitschaft in der Bevölkerung ist sehr gering». Nein Herr Gutzwiler, die Bevölkerung hat sich gegen einen massiven Abbau im Gesundheitswesen ausgesprochen, so sehen die Tatsachen nach der Abstimmung aus!

Die PdAS ist über das wuchtige Nein und somit die klare Ablehnung der Managed-Care Vorlage sehr erfreut! Die Stimmbevölkerung hat sich gegen die Zweiklassen-Medizin, gegen das Diktat der Krankenkassen und für die freie Arztwahl entschlossen. Herr Felix Gutzwiler, FDP-Politiker und Befürworter der Vorlage, meinte nach der happigen Niederlage: «Die Roformbereitschaft in der Bevölkerung ist sehr gering». Nein Herr Gutzwiler, die Bevölkerung hat sich gegen einen massiven Abbau im Gesundheitswesen ausgesprochen, so sehen die Tatsachen nach der Abstimmung aus! Die Stimmungsmache gegen Asylsuchende, Flüchtlinge, Roma, Sans-Papiers, irreguläre MigrantInnen und AusländerInnen im Allgemeinen hat in den letzten Monaten wieder zugenommen. Die sozialen und wirtschaftlichen Probleme in der Schweiz werden bewusst den MigrantInnen zugeschoben. Sie sind unerwünscht, als Sündenböcke aber willkommen und werden seit eh und je als Symbol der Bedrohung und Verunsicherung politisch instrumentalisiert. Anstatt die strukturellen und politischen Hürden beim Zugang zu Bildung, Arbeit und politischen Rechten abzubauen, wird den AusländerInnen ein Unwille zur Integration zugeschrieben. Die ohnehin schon unzumutbaren und menschenunwürdigen Bedingungen für Asylsuchende und MigrantInnen sollen nun mehr und mehr verschärft werden, gleich mehrere laufende Gesetzesrevisionen atmen diesen Geist.

Die Stimmungsmache gegen Asylsuchende, Flüchtlinge, Roma, Sans-Papiers, irreguläre MigrantInnen und AusländerInnen im Allgemeinen hat in den letzten Monaten wieder zugenommen. Die sozialen und wirtschaftlichen Probleme in der Schweiz werden bewusst den MigrantInnen zugeschoben. Sie sind unerwünscht, als Sündenböcke aber willkommen und werden seit eh und je als Symbol der Bedrohung und Verunsicherung politisch instrumentalisiert. Anstatt die strukturellen und politischen Hürden beim Zugang zu Bildung, Arbeit und politischen Rechten abzubauen, wird den AusländerInnen ein Unwille zur Integration zugeschrieben. Die ohnehin schon unzumutbaren und menschenunwürdigen Bedingungen für Asylsuchende und MigrantInnen sollen nun mehr und mehr verschärft werden, gleich mehrere laufende Gesetzesrevisionen atmen diesen Geist. Am 17. Juni wird schweizweit über das Referendum zur Managed Care-Vorlage abgestimmt. Diese will die Marktlogik im Gesundheitsbereich vertiefen und steht somit dem Recht auf den Zugang zur besten Behandlung für alle Menschen entgegen.

Am 17. Juni wird schweizweit über das Referendum zur Managed Care-Vorlage abgestimmt. Diese will die Marktlogik im Gesundheitsbereich vertiefen und steht somit dem Recht auf den Zugang zur besten Behandlung für alle Menschen entgegen.  Heute werden weltweit 43 Millionen Flüchtlinge gezählt, davon sind 26 Millionen so genannte «intern Vertriebene». Diese Menschen – unter ihnen viele Frauen und Kinder – mussten vor Krieg, Gewalt und Naturkatastrophen flüchten. Sie alle sind äusserst verletzlich. Die wenigsten dieser Menschen gelangen nach Westeuropa oder gar in die Schweiz. Trotzdem wird die Asylpolitik der humanitären und den Menschenrechten verpflichteten Eidgenossenschaft immer unmenschlicher. Unser Land ist durch seine Waffenexporte an Staaten, die Krieg führen und foltern lassen, ein wenig mitverantwortlich dafür, dass Menschen fliehen.

Heute werden weltweit 43 Millionen Flüchtlinge gezählt, davon sind 26 Millionen so genannte «intern Vertriebene». Diese Menschen – unter ihnen viele Frauen und Kinder – mussten vor Krieg, Gewalt und Naturkatastrophen flüchten. Sie alle sind äusserst verletzlich. Die wenigsten dieser Menschen gelangen nach Westeuropa oder gar in die Schweiz. Trotzdem wird die Asylpolitik der humanitären und den Menschenrechten verpflichteten Eidgenossenschaft immer unmenschlicher. Unser Land ist durch seine Waffenexporte an Staaten, die Krieg führen und foltern lassen, ein wenig mitverantwortlich dafür, dass Menschen fliehen. Rund 200 Angestellte von Merck Serono in Genf reisen am 30. Mai, dem Welt-Multiple Sklerose-Tag, nach Darmstadt an den Firmensitz der Merck-Gruppe. Die Angestellten von Merck Serono Schweiz solidarisieren sich mit den deutschen und europäischen Angestellten, deren Arbeitsplätze im Zuge des Restrukturierungsprogramms ebenfalls gestrichen oder in Billiglohnländer verschoben werden sollen.

Rund 200 Angestellte von Merck Serono in Genf reisen am 30. Mai, dem Welt-Multiple Sklerose-Tag, nach Darmstadt an den Firmensitz der Merck-Gruppe. Die Angestellten von Merck Serono Schweiz solidarisieren sich mit den deutschen und europäischen Angestellten, deren Arbeitsplätze im Zuge des Restrukturierungsprogramms ebenfalls gestrichen oder in Billiglohnländer verschoben werden sollen. Die Initiative «für eine öffentliche Krankenkasse» ist ein Erfolg: Heute Mittwoch, 23. Mai wird der Trägerverein bei der Bundeskanzlei 115 468 beglaubigte Unterschriften einreichen. «Dies ist ein grosser Erfolg und ein klares Signal», sagt Erika Ziltener, Präsidentin des Trägervereins.

Die Initiative «für eine öffentliche Krankenkasse» ist ein Erfolg: Heute Mittwoch, 23. Mai wird der Trägerverein bei der Bundeskanzlei 115 468 beglaubigte Unterschriften einreichen. «Dies ist ein grosser Erfolg und ein klares Signal», sagt Erika Ziltener, Präsidentin des Trägervereins. Missbrauchte Statistiken, Hasstiraden, Gesetzesrevisionen und Speziallager: die Schweizer Asyl- und Migrationsdebatte wird mit einer nappetitlichen Heftigkeit geführt und hat drastische Konsequenzen für unsere ausländischen MitbürgerInnen.

Missbrauchte Statistiken, Hasstiraden, Gesetzesrevisionen und Speziallager: die Schweizer Asyl- und Migrationsdebatte wird mit einer nappetitlichen Heftigkeit geführt und hat drastische Konsequenzen für unsere ausländischen MitbürgerInnen.  Die Lebensbedingungen von Flüchtlingen in den kollektiven Unterkünften sind miserabel. Eine Koalition von politischen Organisationen und sozialen Bewegungen mobilisieren sich in Bern an der Seite der Sans-Papiers für eine unmittelbare Verbesserung der Situation. Im Zentrum der Kritik stehen schliesslich die Fremdenhetze und das Asylbusiness. Bericht der letzten Mobilisierungen.

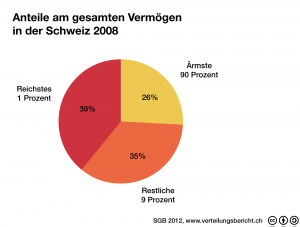

Die Lebensbedingungen von Flüchtlingen in den kollektiven Unterkünften sind miserabel. Eine Koalition von politischen Organisationen und sozialen Bewegungen mobilisieren sich in Bern an der Seite der Sans-Papiers für eine unmittelbare Verbesserung der Situation. Im Zentrum der Kritik stehen schliesslich die Fremdenhetze und das Asylbusiness. Bericht der letzten Mobilisierungen. Die Einkommens- und Lohnschere öffnet sich seit den 1990ern in der Schweiz zusehends. Dies belegt eine aktuelle Studie des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Um diese Entwicklung einordnen und über den blossen Befund hinausgehen zu können, muss man einen Blick auf die Entwicklungsgesetze des Kapitals werfen.

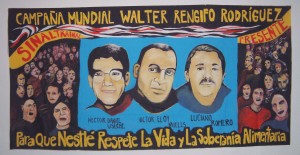

Die Einkommens- und Lohnschere öffnet sich seit den 1990ern in der Schweiz zusehends. Dies belegt eine aktuelle Studie des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Um diese Entwicklung einordnen und über den blossen Befund hinausgehen zu können, muss man einen Blick auf die Entwicklungsgesetze des Kapitals werfen. In Kolumbien wird der Gewerkschafter Luciano Romera von Paramilitärs ermordet. Der Nestlé-Konzern rückte ihn in die Nähe der Guerilla und sprach damit sein Todesurteil aus. Nun steht Nestlé vor Gericht.

In Kolumbien wird der Gewerkschafter Luciano Romera von Paramilitärs ermordet. Der Nestlé-Konzern rückte ihn in die Nähe der Guerilla und sprach damit sein Todesurteil aus. Nun steht Nestlé vor Gericht. Officina Bellinzona: Fest zum Jahrestag des Sieges von 2008

Officina Bellinzona: Fest zum Jahrestag des Sieges von 2008

Die Baumeister lassen eine Verlängerung des Landesmantelvertrages scheitern. Dies obwohl die Gewerkschaften eine Verlängerung des Landesmantelvertrages (LMV) um drei Monate angeboten haben. Hier die Medienmitteilung der Unia und Syna.

Die Baumeister lassen eine Verlängerung des Landesmantelvertrages scheitern. Dies obwohl die Gewerkschaften eine Verlängerung des Landesmantelvertrages (LMV) um drei Monate angeboten haben. Hier die Medienmitteilung der Unia und Syna. Die Lohnrunde 2011/12 ist in einem grossen Teil der Branchen und Betriebe abgeschlossen. Ein guter Teil der Abschlüsse liegt zwischen 1.5 und 2.5 Prozent bei einer Teuerung von rund 0.3 Prozent (2011) Hier sind die Forderungen der SGB-Verbände erfüllt.

Die Lohnrunde 2011/12 ist in einem grossen Teil der Branchen und Betriebe abgeschlossen. Ein guter Teil der Abschlüsse liegt zwischen 1.5 und 2.5 Prozent bei einer Teuerung von rund 0.3 Prozent (2011) Hier sind die Forderungen der SGB-Verbände erfüllt. Saidou Alembo wehrt sich erfolgreich gegen den ersten Ausschaffungsversuch nach Gambia. Dabei erhielt er Rückendeckung von rund 40 solidarischen Menschen, die vor dem Ausschaffungsgefängnis Bässlergut (Basel Stadt) lauthals protestierten.

Saidou Alembo wehrt sich erfolgreich gegen den ersten Ausschaffungsversuch nach Gambia. Dabei erhielt er Rückendeckung von rund 40 solidarischen Menschen, die vor dem Ausschaffungsgefängnis Bässlergut (Basel Stadt) lauthals protestierten.