Solidarität mit Metin Aydin

Metin Ayden wurde am 1. November aus der Schweiz in die JVA Hohenasperg inDeutschland ausgeliefert (129b).

Metin Ayden wurde am 1. November aus der Schweiz in die JVA Hohenasperg inDeutschland ausgeliefert (129b).

Er befindet sich im 55 Tag im Hungerstreik und seit ein einigen Tagen (wahrscheinlich 4), im Durststreik.

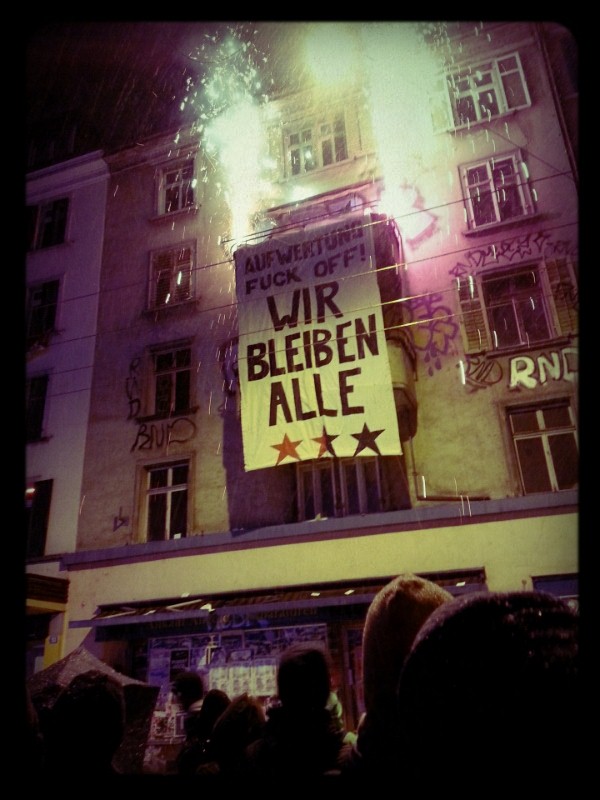

Demo und Kundgebung in Zürich

Samstag 3. November 2012 Helvetiaplatz Zürich

Besamlung und Kundgebung ab 11.00 Uhr

Demo 14.00

Schlusskundgebung 16.00 auf dem Helvetiaplatz

Hier der Artikel aus dem vorwärts vom 28.August 2012

Stopp Auslieferung von Metin Aydin

Seit über einem Jahr sitzt der kurdische Politiker Metin Aydin im Kanton Zürich in Auslieferungshaft. Obwohl er in Frankreich als politischer Flüchtling anerkannt ist, droht ihm wegen seinen politischen Aktivitäten ein Strafverfahren in Deutschland.

Metin Aydin ist ein kurdischer Politiker und in Frankreich anerkannter Flüchtling. Als Metin Aydin vor gut einem Jahr in die Schweiz reiste, wurde er von den Schweizer Behörden festgenommen. Seither sitzt er in der Schweiz in Auslieferungshaft. Deutschland hat ein Auslieferungsbegehren gestellt.

Der deutsche Staat führt ein Strafverfahren gegen Metin Aydin, weil er in Deutschland für die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) politisch aktiv gewesen sei. Die PKK, welche sich für die Selbstbestimmung des kurdischen Volkes in der Türkei einsetzt, ist in Deutschland verboten. Aydin soll in Deutschland nun wegen Verstosses gegen die politischen Artikel 129a und 129b bis zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt werden. Diese Gesetzesartikel, welche die Zugehörigkeit an illegalen Organisationen im In- und Ausland unter dem Vorwand der «Terrorismusbekämpfung» unter Strafe stellen, dienen insbesondere dazu, politischen Aktivismus über die «normalen» Strafandrohungen hinaus unter Strafe zu stellen. Strafbar macht sich dabei, wer schon in einer verbotenen Organisation Mitglied ist, ohne jedoch dabei selbst an militanten Aktionen teilgenommen zu haben.

Unter diesen Umständen erhält die Auslieferung auch aus rein rechtlicher Sicht einen höchst fragwürdigen Charakter: In der Schweiz ist die PKK legal, einen Strafartikel wegen Mitgliedschaft in einer verbotenen Organisation existiert in der Schweiz nicht. Die schweizerische Gesetzgebung verlangt jedoch ganz klar, dass eine Tat auch gemäss schweizerischem Gesetz strafbar sein muss, um einem Auslieferungsbegehren entsprechen zu können. Zudem wäre die Auslieferung ausgeschlossen, wenn die Strafverfolgung einen vorwiegend politischen Charakter hat, was im Fall von Metin Aydin dann auch mit Sicherheit der Fall ist.

Es ist davon auszugehen, dass die Auslieferung durch die Schweiz, zu welcher die Schweiz keineswegs verpflichtet wäre, selbst politischen Charakter hat: Ausländische politisch Aktive in der Schweiz sollten mit der Androhung von Auslieferung eingeschüchtert werden. Dies wohl mit dem Ziel, migrantische politische Gruppierungen, insbesondere die in der Schweiz stark vertretenen kurdischen AktivistInnen, von politischem Handeln abzuhalten. Nicht zuletzt versucht die Schweiz damit aber auch, repressiven Drittstaaten wie der Türkei einen Gefallen zu tun.

Drohende Folter in der Türkei

Nach der Verbüssung einer allfälligen Haftstrafe in Deutschland würde Metin Aydin wahrscheinlich in die Türkei abgeschoben werden. Dort droht ihm nicht nur weitere Inhaftierung, welcher er zunächst durch Flucht nach Frankreich entkommen konnte, sondern auch schwerste Folter durch die türkischen Sicherheitskräfte. Folter ist in der Türkei eine weit verbreitete Praxis und speziell im Kampf gegen kurdische Widerständische die Regel. Obwohl die Schweiz darum weiss – die Schweiz konnte deswegen insbesondere nicht den in der Schweiz wohnhaften kurdischen Politiker Mehmet Esiyok an die Türkei ausliefern – verschliesst sie im Fall Aydin davor willentlich die Augen. Im Bewusstsein, dass Metin Aydin in der Türkei gefoltert werden wird, wird er nach wie vor in Auslieferungshaft gehalten.

Das Bundesamt für Justiz verfügte im Februar dieses Jahres die Auslieferung und tat dies auch öffentlich kund. Dies ist ein Hinweis darauf, dass es der Schweiz eben auch um eine Abschreckungswirkung an andere ausländische Politaktivisten geht. Auf Druck des Anwalts von Metin Aydin, Marcel Bosonnet, musste die Rechtsmittelinstanz jedoch den Auslieferungsentscheid aufheben und zu neuer Beurteilung an das Bundesamt zurückweisen. Dieses muss nun einen neuen Entscheid fällen, welcher in den nächsten Wochen erwartet wird.

Breite Solidarität

Gegen die Auslieferung an Deutschland, welche wohl mit Folter in der Türkei enden würde, hat sich eine breite Solidaritätsbewegung etabliert: Der kurdische Dachverband in der Schweiz FEKAR, welcher sämtliche kurdischen Vereine in der Schweiz repräsentiert, lancierte eine Petition für die Freilassung von Aydin. Diese soll im Rahmen einer Kundgebung an die schweizerischen Behörden übergeben werden. Auch will die FEKAR im direkten Gespräch mit Vertretern des Schweizer Staates auf die Lage von Aydin aufmerksam machen. Weiter fand am 20. Juli vor dem türkischen Konsulat in Zürich eine Kundgebung gegen seine Auslieferung statt. Die Zürcher Polizei machte dabei klar, auf welcher Seite sie steht: Teilnehmende wurden kontrolliert und ohne weitere Begründung wurde ein Transparent beschlagnahmt. Die FEKAR hofft jedoch, durch die Information über die Lage von Metin Aydin genügend öffentlichen Druck auf die Schweiz aufzubauen, damit diese von der Auslieferung und als Folge davon der weiteren Inhaftierung und Folter absieht.

Die nationalrätliche Sozialkommision (SGK) bereitet zur Zeit den zweiten Teil der 6. Revision der Invalidenversicherung (IV) vor. Damit wird die Mitte 2000er Jahre eingeläutete «Sanierung» der IV abgeschlossen. Was als schlichte «finanztechnische» Reform erscheint, ist ein Frontalangriff auf Behinderte, Erwerbslose und schliesslich auf alle Lohnabhängigen. Sozialabbau und Sozialdisziplinierung bilden dabei die Stossrichtung der Revision.

Die nationalrätliche Sozialkommision (SGK) bereitet zur Zeit den zweiten Teil der 6. Revision der Invalidenversicherung (IV) vor. Damit wird die Mitte 2000er Jahre eingeläutete «Sanierung» der IV abgeschlossen. Was als schlichte «finanztechnische» Reform erscheint, ist ein Frontalangriff auf Behinderte, Erwerbslose und schliesslich auf alle Lohnabhängigen. Sozialabbau und Sozialdisziplinierung bilden dabei die Stossrichtung der Revision.

Für viele ist es ein Spiel, das derzeit auf dem Nahrungsmittelmarkt abläuft. Ein Spiel mit einigen wenigen GewinnerInnen und Milliarden von VerliererInnen: Die Spekulation mit Nahrungsmitteln. Um der Profitmacherei mit dem Leid anderer einen Riegel vorzuschieben, hat die JUSO Schweiz eine Volksinitiative für ein Spekulationsverbot mit Nahrungsmitteln lanciert. Aus dem vorwärts vom 12. Oktober. Unterstütze uns mit einem

Für viele ist es ein Spiel, das derzeit auf dem Nahrungsmittelmarkt abläuft. Ein Spiel mit einigen wenigen GewinnerInnen und Milliarden von VerliererInnen: Die Spekulation mit Nahrungsmitteln. Um der Profitmacherei mit dem Leid anderer einen Riegel vorzuschieben, hat die JUSO Schweiz eine Volksinitiative für ein Spekulationsverbot mit Nahrungsmitteln lanciert. Aus dem vorwärts vom 12. Oktober. Unterstütze uns mit einem  «Nur Namibia und Singapur sind ungleicher als die Schweiz». Prekarisierung, Verteilung des Wohlstands oder Demografie, überall wird die Wirklichkeit zugunsten falscher Ansichten verdrängt. Davon ist Ueli Mäder überzeugt. Im GZ Riesbach zeigte der Soziologe vor den GenossInnen der PdA Zürich an deren Basar auf, was man aus wissenschaftlicher Sicht dagegenhalten kann. Aus der aktuellen Ausgabe des vorwärts. Unterstütze uns mit einem

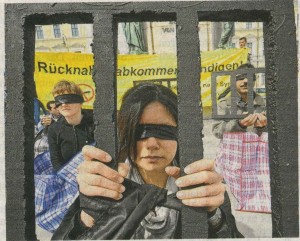

«Nur Namibia und Singapur sind ungleicher als die Schweiz». Prekarisierung, Verteilung des Wohlstands oder Demografie, überall wird die Wirklichkeit zugunsten falscher Ansichten verdrängt. Davon ist Ueli Mäder überzeugt. Im GZ Riesbach zeigte der Soziologe vor den GenossInnen der PdA Zürich an deren Basar auf, was man aus wissenschaftlicher Sicht dagegenhalten kann. Aus der aktuellen Ausgabe des vorwärts. Unterstütze uns mit einem  Mit einer Lancierungsaktion in Bern und Zürich startete heute das Referendum gegen die dringlichen Massnahmen der Asylgesetzrevision. Das Referendum setzt somit ein klares Zeichen und erteilt der Verschärfungspolitik im Asylwesen eine klare Absage.

Mit einer Lancierungsaktion in Bern und Zürich startete heute das Referendum gegen die dringlichen Massnahmen der Asylgesetzrevision. Das Referendum setzt somit ein klares Zeichen und erteilt der Verschärfungspolitik im Asylwesen eine klare Absage. Zur Volksinitiative „für eine öffentliche Krankenkasse“ soll nach dem Willen des Bundesrats ein Gegenvorschlag ausgearbeitet werden. Damit anerkennt die Landesregierung einen dringenden Handlungsbedarf bei der Krankenversicherung, enttäuscht aber mit einem halbherzigen Entscheid. Der Trägerverein „für eine öffentliche Krankenkasse“ nimmt das positive Signal zwar mit Genugtuung zur Kenntnis; wird jedoch wie geplant an der ursprünglichen Initiative festhalten, weil diese in wichtigen Bereichen die bestehenden Probleme besser und grundsätzlicher löst und darum das wirksamere Mittel gegen die Prämienspirale darstellt. Bekräftigt werden die Initianten auch von Umfragen, welche eine Zweidrittelsmehrheit für eine öffentliche Krankenkasse anstelle eines teuren Schweinwettbewerbs aufzeigen.

Zur Volksinitiative „für eine öffentliche Krankenkasse“ soll nach dem Willen des Bundesrats ein Gegenvorschlag ausgearbeitet werden. Damit anerkennt die Landesregierung einen dringenden Handlungsbedarf bei der Krankenversicherung, enttäuscht aber mit einem halbherzigen Entscheid. Der Trägerverein „für eine öffentliche Krankenkasse“ nimmt das positive Signal zwar mit Genugtuung zur Kenntnis; wird jedoch wie geplant an der ursprünglichen Initiative festhalten, weil diese in wichtigen Bereichen die bestehenden Probleme besser und grundsätzlicher löst und darum das wirksamere Mittel gegen die Prämienspirale darstellt. Bekräftigt werden die Initianten auch von Umfragen, welche eine Zweidrittelsmehrheit für eine öffentliche Krankenkasse anstelle eines teuren Schweinwettbewerbs aufzeigen. Die Gewerkschaft Unia hat an ihrer Delegiertenversammlung vom 6. Oktober einstimmig festgehalten: Sie ist bereit, das Referendum gegen die derzeit im Parlament diskutierte Ausweitung der Nacht- und Sonntagsarbeit zu ergreifen.

Die Gewerkschaft Unia hat an ihrer Delegiertenversammlung vom 6. Oktober einstimmig festgehalten: Sie ist bereit, das Referendum gegen die derzeit im Parlament diskutierte Ausweitung der Nacht- und Sonntagsarbeit zu ergreifen. Die Unternehmenssteuerreform II verursacht viel höhere Steuerausfälle als vom Bundesrat vorausgesagt. Statt ein paar hundert Millionen fallen nun tatsächlich mehrere Milliarden weg. Dieses Steuerloch ist weder finanziell verdaut, noch politisch aufgearbeitet. Trotzdem fordern Economiesuisse, SVP, FDP, CVP und BDP – mit teilweiser Unterstützung des Bundesrats – erneut ein Milliarden-Steuergeschenk für Unternehmen.

Die Unternehmenssteuerreform II verursacht viel höhere Steuerausfälle als vom Bundesrat vorausgesagt. Statt ein paar hundert Millionen fallen nun tatsächlich mehrere Milliarden weg. Dieses Steuerloch ist weder finanziell verdaut, noch politisch aufgearbeitet. Trotzdem fordern Economiesuisse, SVP, FDP, CVP und BDP – mit teilweiser Unterstützung des Bundesrats – erneut ein Milliarden-Steuergeschenk für Unternehmen. An zwei gesamtschweizerischen Koalitionstreffen haben die verschiedenen Akteure der Schweizerischen Asylbewegung die dringliche Vorlage zur Asylgesetzrevision beraten. Sie lehnen die Inhalte der Vorlage einstimmig und geschlossen ab.

An zwei gesamtschweizerischen Koalitionstreffen haben die verschiedenen Akteure der Schweizerischen Asylbewegung die dringliche Vorlage zur Asylgesetzrevision beraten. Sie lehnen die Inhalte der Vorlage einstimmig und geschlossen ab.  Die Spekulationsstopp-Initiative schiebt der Bereicherung der Spekulanten einen Riegel. Während die Finanzmärkte sich wie Heuschrecken immer neue Betätigungsfelder erschliessen, ist es dringend notwendig, einen Kontrapunkt zu setzen. Spekulation ist in allen Bereichen unnötig und dient Superreichen und Firmen zur Bereicherung auf Kosten der Ärmsten. Kehren wir diesen Trend und stoppen wir zu Beginn die widerlichste Form dieser Profitmacherei.

Die Spekulationsstopp-Initiative schiebt der Bereicherung der Spekulanten einen Riegel. Während die Finanzmärkte sich wie Heuschrecken immer neue Betätigungsfelder erschliessen, ist es dringend notwendig, einen Kontrapunkt zu setzen. Spekulation ist in allen Bereichen unnötig und dient Superreichen und Firmen zur Bereicherung auf Kosten der Ärmsten. Kehren wir diesen Trend und stoppen wir zu Beginn die widerlichste Form dieser Profitmacherei. Die Schweizerische Energie-Stiftung SES hat untersucht, wo die Schweiz im Vergleich mit umliegenden Ländern bei der Produktion von neuen erneuerbaren Energien steht. Das Resultat ist klar: Die Schweiz liegt – weit abgeschlagen – auf dem letzten Platz. Exemplarisch wurde die Stromproduktion aus Photovoltaik- und Windkraftwerken pro EinwohnerIn für das Jahr 2011 betrachtet.

Die Schweizerische Energie-Stiftung SES hat untersucht, wo die Schweiz im Vergleich mit umliegenden Ländern bei der Produktion von neuen erneuerbaren Energien steht. Das Resultat ist klar: Die Schweiz liegt – weit abgeschlagen – auf dem letzten Platz. Exemplarisch wurde die Stromproduktion aus Photovoltaik- und Windkraftwerken pro EinwohnerIn für das Jahr 2011 betrachtet. Gegen den Zürcher Nationalrat und SVP-Kantonalpräsidenten Alfred Heer ist ein Verfahren wegen Rassendiskriminierung eröffnet worden. Dies wegen einer kollektiven Kriminalisierung von jungen Asylsuchenden aus Tunesien.

Gegen den Zürcher Nationalrat und SVP-Kantonalpräsidenten Alfred Heer ist ein Verfahren wegen Rassendiskriminierung eröffnet worden. Dies wegen einer kollektiven Kriminalisierung von jungen Asylsuchenden aus Tunesien. Die heutige Meldung von Tamedia sieht auf den ersten Blick nach einer einfachen Personalie aus: Der Chefredaktor von 20 Minuten-online, Hansi Voigt, geht, es übernimmt der Chefredaktor von 20 Minuten Print, Marco Boselli. Letzterer wird der Chef über die künftig zu fusionierenden beiden Redaktionen.

Die heutige Meldung von Tamedia sieht auf den ersten Blick nach einer einfachen Personalie aus: Der Chefredaktor von 20 Minuten-online, Hansi Voigt, geht, es übernimmt der Chefredaktor von 20 Minuten Print, Marco Boselli. Letzterer wird der Chef über die künftig zu fusionierenden beiden Redaktionen. Der Nationalrat hat heute, 27.September, die Motion «Neufestsetzung der Medikamentenpreise» angenommen. Der aktuell für die Preisfestsetzung verwendete fiktive Euro-Wechselkurs von Fr. 1,29 beschert der Pharmabranche jährliche Zusatzeinnahmen in der Höhe von 100 Millionen Franken. Eine massive Unterstützung, wie sie keine andere Industrie erhält.

Der Nationalrat hat heute, 27.September, die Motion «Neufestsetzung der Medikamentenpreise» angenommen. Der aktuell für die Preisfestsetzung verwendete fiktive Euro-Wechselkurs von Fr. 1,29 beschert der Pharmabranche jährliche Zusatzeinnahmen in der Höhe von 100 Millionen Franken. Eine massive Unterstützung, wie sie keine andere Industrie erhält. Bei den Ermittlungen des deutschen Bundeskriminalamtes (BKA) zur Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) hat es gemäss einem Medienbericht eine weitere Panne gegeben. Eine Spur, die in die Schweiz führte, wurde nicht weiter verfolgt.

Bei den Ermittlungen des deutschen Bundeskriminalamtes (BKA) zur Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) hat es gemäss einem Medienbericht eine weitere Panne gegeben. Eine Spur, die in die Schweiz führte, wurde nicht weiter verfolgt.