Gut ein Monat ist es her, seit das Schweizer Stimmvolk die neusten Verschärfungen im Asylbereich mit einem wuchtigen Ja absegnete. Über politische Niederlagen, fehlendem Mut und mittelfristige Perspektiven der Asylbewegung sprach der vorwärts mit Moreno Casasola, politischer Sekretär von «?solidarité sans frontières?».

Gut ein Monat ist es her, seit das Schweizer Stimmvolk die neusten Verschärfungen im Asylbereich mit einem wuchtigen Ja absegnete. Über politische Niederlagen, fehlendem Mut und mittelfristige Perspektiven der Asylbewegung sprach der vorwärts mit Moreno Casasola, politischer Sekretär von «?solidarité sans frontières?».

Aus dem vorwärts vom 5. Juli. Unterstütze uns mit einem Abo.

Anders als bei anderen Urnengängen rund ums Thema Asyl wurde ein bissiger und politisch sehr pointierter Abstimmungskampf geführt und seitens des NEIN-Komitees viel Herzblut investiert. Trotzdem war dann das Resultat am 9. Juni sehr ernüchternd. Besteht noch Hoffnung für dieses Land?

Moreno: Es besteht immer Hoffnung, das ist klar. Und das miese Abstimmungsresultat darf nicht falsch interpretiert werden. Die Schweiz ist ein tiefbürgerliches Land, zwei Drittel der Bevölkerung stimmen deshalb bei einer Asylvorlage reflexartig gegen die Anliegen der Betroffenen. Dann kam diesmal der besondere Umstand dazu, dass sich das NEIN-Komitee gegen eine SP-Bundesrätin behaupten musste. In einer Grobrechnung führte dies dann dazu, dass sich von den üblichen 33 Prozent Nein-SagerInnen rund 10 Prozent von Simonetta Sommaruga überzeugen liessen, Ja zu stimmen. Die Ausgangslage war diffus.

Von verschiedener Seite wurde kritisiert, dass das Referendum gegen die Asylgesetzrevision eine chancenlose Angelegenheit sowie vor allem ein Steilpass für rechte Kreise gewesen sei. Was waren eure Beweggründe trotzdem gegen den Strom zu schwimmen und das Referendum zu ergreifen?

Die Steilpassargumentation war von Anfang an falsch, da wurde im Vorfeld teilweise äusserst schlecht analysiert. Die SVP hatte von Beginn an kein vitales Interesse daran, sich in diesem Abstimmungskampf zu engagieren. Deshalb war immer klar, dass es ein Kampf gegen die Mitte und die Behörden sein würde. Es war mitunter diese Konstellation, die uns dazu brachte, das Referendum zu ergreifen. Wenn wir bereits soweit sind, dass sich offensichtliche Fremdenfeindler wie ein Gerhard Pfister unter dem Deckmantel beschleunigter Asylverfahren als Verfechter der «Humanität» aufspielen, dann muss man sich dem stellen und es entlarven.

Welche konkreten Auswirkungen hat die Revision auf Asylsuchende? Machen sich in der Praxis schon erste negative Aspekte bemerkbar?

Auf jeden Fall. Insbesondere die Abschaffung des Botschaftsverfahrens zieht weite Konsequenzen nach sich. Dass die Gesuche aus Eritrea seit letztem Dezember zurück gegangen sind, ist kein Zufall. Eritrea ist nach wie vor ein Militärstaat und die Leute flüchten, aber sie schaffen es nun nicht mehr weiter als bis in den Sudan. Das gleiche zeigt sich auch am Beispiel Syrien, wo die Leute in den Libanon flüchten und dann dort als sicher aufgehoben betrachtet werden.

Es wird immer wieder von beschleunigten Verfahren und raschen Entscheiden gesprochen und betont, dass die lange Verfahrensdauer sowohl für die Asylsuchenden wie auch für die Ämter und Gemeinden ein schwieriger Zustand sei. Trotzdem bleiben oft genau diejenigen Asylgesuche liegen, die eigentlich Chancen auf politisches Asyl hätten. Wie ist das zu erklären?

Das BFM hat schon immer Behandlungspriorisierungen vorgenommen, die als Abbild der politischen Stimmung gedeutet werden können. Dabei geht es um vermeintliche Sogwirkungen, Pull-Effekte und dergleichen mehr. Warum wurde die Behandlung der syrischen Asylgesuche in den letzten zwei Jahren ausgesetzt? Weil die Leute ein Bleiberecht erhalten hätten und man das nicht möchte. So einfach funktioniert das leider. Es ist der Spiegel unseres bürgerlichen Staates.

Was müsste passieren, dass in Zukunft an der Urne migrationsspezifische Vorlagen mehr Chancen hätten? Wo seht ihr die Ursachen dafür, dass seit Jahrzehnten die linken, progressiven und humanistischen Kräfte auf diesem spezifischen Themenfeld am Wahlsonntag jeweils kräftig Prügel beziehen?

Die Prügel sind vorwiegend den Mehrheiten in der Bevölkerung geschuldet, diese ändern sich nur langsam und über Jahrzehnte. Trotzdem muss man auch konstatieren, dass die progressiven und humanistischen Kräfte in Ausländerfragen vermehrt uneins sind. Es fehlt am Mut, das Richtige zu tun und dies auch mit Stolz zu vertreten. Die politischen Parteien haben Angst vor Wählerschwund oder, wie im Falle der SP, auf parlamentarischer Ebene schlicht kein Interesse an «erfolglosen» Dossiers wie dem Asylthema. Ein ähnliches Desinteresse ist auch bei Teilen der Gewerkschaften zu beobachten. Die Kirchen sind häufig unentschlossen und die Hilfswerke schauen stets mit einem Auge auf die SpenderInnen und möchten möglichst nichts falsch machen. Dazu sind sie teilweise mit den Behörden administrativ und finanziell verzettelt, wie das bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe der Fall ist. Wenn der Dachverband der schweizerischen Flüchtlingsorganisationen einen beträchtlichen Teil seines Budgets vom BFM bezieht, so macht ihn dies abhängig und politisch zahnlos. Es fehlen ein veritabler Schulterschluss, ein gestärktes Bewusstsein, für das Richtige einzustehen und der Mut, auch konsequent so aufzutreten.

Einzelnen Stimmen aus dem Umfeld des NEIN-Komitees begründen das schlechte Ergebnis damit, dass die Grünen und die SP zu wenig eingebunden worden seien, weswegen sie sich nicht so tatkräftig am Referendum beteiligt hätten. Ist die Realität nicht eher die, dass zumindest bei der SP ein strategisches Doppelspiel getrieben wurde? Auch im Wissen, dass die eigene Basis keine Freude hat, wenn man zu nett zu Fremden ist?

Die Grünen waren im üblichen, möglicherweise auch gesteigerten Rahmen aktiv. Insbesondere natürlich die jungen Grünen. Aber Engagement ist immer eine Frage der eigenen Überzeugung und Prioritäten und nicht davon, ob man eingebunden wird. In diesem Sinne hat der Abstimmungskampf aufgezeigt, dass die parlamentarische SP mit wenigen Ausnahmen kein Interesse am Thema hat. Und ja, dazu kommt sicherlich, dass sich die SP als staatstragende Partei nicht gegen die eigene Bundesrätin wenden wollte. Diese Erkenntnis spiegelt sich auch in den 21,6 Prozent wieder. Und sie ist so wahr wie ernüchternd. Ich möchte das nicht falsch formulieren: Jede Partei hat in jeder Frage das absolute Recht, sich zu engagieren oder eben nicht. Ich habe der SP beispielsweise nie vorgeworfen, das Referendum bei der Sammelphase nicht unterstützt zu haben. Die SP ist kein Kult und spielt als Partei auch politstrategische Spiele, das ist klar. Aber wenn man sich so positioniert, dann muss man gleichzeitig auch die Chuzpe haben, anständig zu begründen. Die wichtigste Frage in diesem Kontext ist also, weshalb die Asylfrage die SP nicht wesentlich beschäftigt.

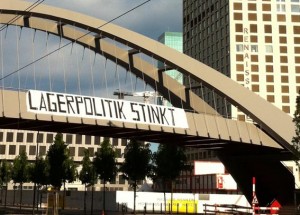

Wie wird es nun nach dem 9. Juni weitergehen? Welche Schwerpunkte habt ihr bei «solidarité sans frontières» in nächster Zeit und was noch alles auf die Asylbewegung zu?

Wie werden den Schwerpunkt auf eine verstärkte Vernetzung der verschiedenen Basisorganisationen setzen, da wir das Gefühl haben, dass Austausch und Zusammenarbeit auf nationaler Ebene zu kurz kommen. Dafür planen wir auf Ende September ein erstes nationales «Forum» zu Migrationsfragen, an welchem auch strategische Fragen besprochen werden sollen. Darüber hinaus sind wir ja bereits inmitten der Diskussionen um die neuste Asylgesetzrevision, die ganze Umstrukturierung des Asylbereiches. Mittelfristig bildet dies unseren Fokus. Langfristig kommen mindestens drei Volksinitiativen auf uns zu, die uns beschäftigen werden. Hier laufen auch Planungen zur Lancierung einer eigenen Initiative, mit welcher wir die Debatte im Migrationsbereich selber mitgestalten wollen – und zwar in unserem Sinn.

Die FDP hat im Nationalrat zwei Motionen durchgebracht, welche die Regelungen bei den -Pensionskassen «entpolitisieren» sollen: Umwandlungssatz und Mindestsatz sollen den extremen Schwankungen des Finanzkapitals ausgesetzt werden. Die Linke ist einmal mehr gefordert, sie braucht auch eine glaubwürdige Alternative zur 2. Säule.

Die FDP hat im Nationalrat zwei Motionen durchgebracht, welche die Regelungen bei den -Pensionskassen «entpolitisieren» sollen: Umwandlungssatz und Mindestsatz sollen den extremen Schwankungen des Finanzkapitals ausgesetzt werden. Die Linke ist einmal mehr gefordert, sie braucht auch eine glaubwürdige Alternative zur 2. Säule.