Erneut steht in der Schweiz eine Abstimmung über das Asylgesetz vor der Türe. Eine Abstimmung, die für viele Linke ein Dilemma ist, da es einmal mehr die «Wahl» zwischen dem kleineren Übel ist – falls man überhaupt von einem kleinen Übel reden kann. Der «vorwärts» sprach mit Amanda Ioset (26), seit zwei Jahren Geschäftsführerin von Solidarité sans frontières (Sosf), über die Abstimmung sowie über die schweizerische und europäische Asylpolitik.

Erneut steht in der Schweiz eine Abstimmung über das Asylgesetz vor der Türe. Eine Abstimmung, die für viele Linke ein Dilemma ist, da es einmal mehr die «Wahl» zwischen dem kleineren Übel ist – falls man überhaupt von einem kleinen Übel reden kann. Der «vorwärts» sprach mit Amanda Ioset (26), seit zwei Jahren Geschäftsführerin von Solidarité sans frontières (Sosf), über die Abstimmung sowie über die schweizerische und europäische Asylpolitik.

Beginnen wir mit der Aktualität: Am 5. Juni wird über die Asylgesetzrevision abgestimmt. Man hört und liest bisher wenig darüber. Um was geht es konkret?

Es ist das Ergebnis der «Neustrukturierung» des Asylwesens, die offiziell das Verfahren beschleunigen soll und in drei Teilen, praktisch in drei verschiedene Pakete, aufgeteilt wurde. Das erste Paket mit der Einschränkung des Flüchtlingsbegriffs und des Familiennachzugs wurde im Dezember 2012 vom Parlament verabschiedet. Dagegen wurde kein Referendum ergriffen. Diese Vorlage ist von der Abstimmung vom 5. Juni daher nicht betroffen. Das zweite Paket wurde vom Parlament im September 2015 gutgeheissen. Es beinhaltet die Kürzung der Rekursfristen und die Konzentration der Verfahrensabläufe in den grossen Bundeszentren für Asylsuchende. Insgesamt ist es daher eine Verschärfung des Asylgesetzes. Es sind jedoch auch positive Punkte vorgesehen: Zu nennen ist die kostenlose Rechtsberatung, die den Flüchtlingen in den Bundeszentren und am Flughafen zur Verfügung stehen. Weiter zu nennen sind die Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Minderjährigen, die ohne Eltern oder Begleitung von Erwachsenen auf der Flucht sind, sowie die Pflicht der Kantone, Kinder und Jugendliche einzuschulen, die sich in den Bundeszentren befinden. Das dritte Paket beinhaltet die «dringlichen Massnahmen» im Asylgesetzt, die im Juni 2013 von den Stimmberechtigten angenommen wurden, nachdem das Referendum dagegen ergriffen wurde. Diese «dringlichen Massnahmen» sollen nun fester Bestandteil des Asylgesetzes werden. Dabei ist zu unterstreichen, dass die «dringlichen Massnahmen» auch bei einem Nein am 5. Juni in Kraft bleiben werden und zwar bis 2019.

Sosf empfiehlt ein «kritisches Ja» zur Revision. Warum?

Die Linke hat gegen diese Revision kein Referendum lanciert. Und soweit mir bekannt ist, wurde diese Option nicht mal ernsthaft geprüft. Der Abstimmungskampf gegen die «dringlichen Massnahmen», bei dem wir gerade mal 21 Prozent erreicht haben, hat uns geschwächt. Für eine Organisation, die sehr beschränkte finanzielle Mittel zur Verfügung hat, ist es schwierig regelmässig ein Referendum zu lancieren und dies erst noch im Wissen, dass keine Chancen auf einen Sieg bestehen. Als die SVP das Referendum ergriff, über das am 5. Juni abgestimmt wird, hatten wir intern lange Diskussionen darüber, ob wir es unterstützen sollen. Es kam schon vor, dass wir die gleiche Abstimmungsparole wie die SVP hatten. Dies war bei der Ratifizierung des Schengen/Dublin-Abkommens von 2004 der Fall. Wir waren die einzige linke Organisation, die es wagte, Nein zum Abkommen zu sagen. Doch heute ist die Ausgangslage eine völlig andere: Wir müssen in Betracht ziehen, was die Folgen eines Neins wären. Eines Neins, das hauptsächlich als ein Sieg der SVP interpretiert würde. Und wir können davon ausgehen, dass das Parlament sehr schnell eine neue Revision verabschieden würde, die in den Grundzügen gleich bleibt (und somit auch die «dringlichen Massnahmen» beibehält), aber auch von der SVP mitgetragen würde. Das heisst konkret, dass die kostenlose Rechtsberatung kippen würde, die eine der ältesten Forderung von schweizerischen Flüchtlingsorganisationen ist.

Von links wird eure Position teilweise nicht verstanden, gar kritisiert.

Ehrlich gesagt, unsere Position hat keine grosse Kritik ausgelöst. Der Diskussionsprozess, der unserem Ja zugrunde liegt, ist für die Menschen nachvollziehbar, auch wenn nicht alle zum selben Schluss kommen wie wir. Wir stehen wirklich vor einem Dilemma, das einmal mehr die Grenzen der «direkten Demokratie» aufzeigt, auf welche die Schweiz so stolz ist: Wir sind gezwungen, uns für das «kleinere Übel» zu entscheiden und somit widerspiegelt keine der Möglichkeiten, die wir am 5. Juni haben, unsere Überzeugung. Doch innerhalb der Linken gibt es eine Art Konsens: Egal welche Parole für die Abstimmung vom 5. Juni beschlossen wird und unabhängig des Ausgangs der Abstimmung, muss in den kommenden Jahren weiterhin gegen die Verschärfung im Asylwesen gekämpft werden. Für Sosf sowie für mich persönlich ist es daher das Wichtigste aufzuzeigen, was mit dieser Revision auf dem Spiel steht, welche Probleme und offenen Fragen damit verbunden sind und sein werden.

Was sind die drei grössten, aktuellen Herausforderungen für Sosf?

Der Kampf gegen das Dublin-Abkommen hat im Moment Priorität. Es ist schlicht untragbar, dass die reiche Schweiz ihre Verantwortung nicht wahrnimmt und Flüchtlinge wieder in andere europäische Länder abschiebt. Wir wollen, dass die Flüchtlinge selber entscheiden können, in welchem Land sie das Asylgesuch stellen können und zwar unabhängig der Gründe, die sie dafür haben. Weiter fordern wir eine würdige Unterkunft für alle Menschen, die Schutz benötigen. Gemeint ist hauptsächlich die immer mehr systematisch werdende Unterbringung von Flüchtlinge in unterirdischen Zivilschutzanlagen. Wir widersetzen uns der Behauptung, dass es dazu keine Alternative gibt. Ich komme aus dem Kanton Neuenburg, in dem es weiterhin vier Bunker mit 250 Plätzen gibt, obwohl dies als eine temporäre, dringliche Massnahme definiert und der Bevölkerung entsprechend verkauft wurde. Ich kann aber alleine in der Stadt Neuenburg drei Beispiele von leerstehenden, städtischen Häusern nennen, die für die Unterbringung von Flüchtlingen benutzt werden könnten. Man muss nur die Augen öffnen, um zu sehen, dass es Lösungen gibt. Schliesslich ist es dringend nötig, Wege zu schaffen, welche es den Flüchtlingen erlaubt, sicher in die Schweiz zu gelangen. Dabei sind mehrere Möglichkeiten denkbar. Eine davon ist die Wiedereinführung des Rechts, in den Schweizer Botschaften das Asylgesuch stellen zu können. Auch die Festsetzung von Kontingenten ist denkbar: Im Jahr 2015 haben Sosf und andere Organisationen vom Bundesrat gefordert, dass 100 000 Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen werden. Aktuell läuft eine Petition der Gewerkschaften, die eine Aufnahme von 50 000 Flüchtlingen verlangt. Wir unterstützen sämtliche Initiativen, die in solche und ähnliche Richtungen gehen.

Mit welchen drei Worten bringst Du die Asylpolitik der Schweiz auf den Punkt?

Heuchlerisch, mörderisch und diskriminierend! Heuchlerisch, weil die offizielle Schweiz offen und solidarisch ist, nicht für Menschen, die auf der Flucht sind, sondern für Grosskonzerne und Multis, die ganze Regionen destabilisieren, Waffen in Kriegsgebiete exportieren und Rohstoffe plündern. Der Slogan einer Veranstaltung, die kürzlich in Lausanne stattfand, bringt diese Heuchelei bestens auf den Punkt: «Keine Grenzen für die BörsenmaklerInnen. Barrieren für die MigrantInnen?» Mörderisch, weil die Opfer der schweizerischen und europäischen Asylpolitik nicht nur im Mittelmeer, auf der Balkanroute oder an den Barrieren von Ceuta oder Melilla zu finden sind. Wir finden sie auch in den Zellen der Ausschaffungsgefängnisse, an unseren Flughäfen und in unseren Flugzeugen bei den Ausschaffungsflügen. Kürzlich haben einige Personen gar Selbstmord begangen, um ihre Ausschaffung zu verhindern… Diskriminierend, weil die Asylsuchenden nicht die gleichen Rechte haben wie andere Menschen hier in der Schweiz. Sie bekommen weniger Sozialhilfe und haben in einer ersten Phase des Asylverfahrens nicht das Recht zu arbeiten.

Verlassen wir die Schweiz. An der so genannten Aussengrenze Europas ist die Situation dramatisch. Was tut das Sosf für diese Flüchtlinge?

Wir rufen die verantwortlichen Behörden der Schweiz dazu auf, eine Reihe von Massnahmen zu ergreifen: Erstens muss die Schweiz die Flüchtlinge an der europäischen Aussengrenze unterstützen. Zweitens muss unser Land die Ausschaffungen wegen dem Dublin-Abkommen beenden, insbesondere in Länder an der Aussengrenze Europas und entlang der Balkanroute. Dann erwarten wir von der offiziellen Schweiz, dass sie das Abkommen zwischen der EU und dem Regime von Erdogan verurteilt. Ein Abkommen, das die systematische Rückschaffung von schutzbedürftigen Menschen in die Türkei erlaubt. Es ist eine echte Schande für Europa, das von sich behauptet, die Menschenrechte zu respektieren.

Was können wir als Einzelpersonen für diese Menschen tun?

Als erstes Mitglied von Sosf werden! Es ist wichtig, sich hier in der Schweiz zu organisieren, um die gesellschaftlichen und politischen Kräfteverhältnisse zu verändern. Dies unter anderem weil unser Land Bestandteil der Ausgrenzungspolitik an den europäischen Grenzen ist, zum Beispiel durch ihre Beteiligung an Frontex. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich Organisationen anzuschliessen, die den Flüchtlingen direkt und konkret vor Ort helfen. Und schliesslich ist es wichtig, auf allen Ebenen gegen Vorurteile und Rassismus zu kämpfen. Dies beginnt im unmittelbaren, persönlichen Umfeld, in den Diskussionen, die man mit den Menschen führt. Die Klischees gegenüber Muslimen, Flüchtlingen und AusländerInnen im Allgemeinen müssen abgebaut werden. Und Folgendes ist für mich extrem wichtig, auch wenn es eine Arbeit ist, die einen sehr langen Atem braucht: Wir müssen dahin arbeiten, dass sich die Menschen hier von ihrer westlichen Sichtweise entfernen, um sich so näher bei den «Anderen» zu fühlen.

Weitere Infos und Mitglied werden bei Sosf: www.sosf.ch

Aus dem vorwärts vom 26. April 2016 Unterstütze uns mit einem Abo!

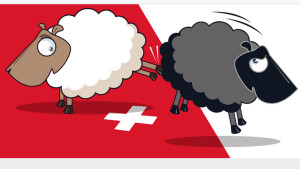

Still ist es im Lande der Eidgenossen. Still, im Vergleich zu den wenigen Wochen, als sich die so genannte Zivilgesellschaft mobilisierte. Ach, wie wurde sie gelobt. Nicht ganz zu unrecht, das muss man zugeben. Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich gegen die Ausschaffungs-Initiative der SVP auf die Hinterbeine gestellt. Schliesslich zielte der Angriff der PopulistInnen erstens direkt auf den Rechtsstaat, und zweitens wären vor allem Secondos besonders stark vom rassistischen Vorhaben der SVP betroffen gewesen. Also Menschen, die schon lange hier in der Schweiz leben oder gar hier geboren wurden, und das war der so genannten Zivilgesellschaft doch zu viel. Immerhin. Aber weiss die so genannte Zivilgesellschaft, dass am 5. Juni wieder eine Abstimmung über die Bühne geht, die wieder den Rechtsstaat und wieder ganz direkt Menschen betrifft? Es scheint nicht der Fall zu sein, wohl weil es um den Rechtsstaat für Flüchtlinge geht. Rechtsstaat ist nicht gleich Rechtsstaat für Alle, und Mensch ist nicht gleich Mensch bei allen – die Gefahr, ganz bitterbös zynisch zu werden, ist verdammt gross! Hinzu kommt, dass man als so genannte Zivilgesellschaft am 5. Juni eh nur alles falsch machen kann, also schweigt sie lieber. Denn es stellt sich wieder einmal die Frage nach dem «kleineren Übel» – falls man da überhaupt von einem «kleinen Übel» sprechen kann: Sagt man Ja, stimmt man der Verkürzung der Rekursfristen, den Bundeszentren und weiteren Verschärfungen zu. Sagt man Nein, kippt man die kostenlose Rechtsberatung für Flüchtlinge und ein paar weitere positive Punkte aus der Revision. Legt man leer ein, oder stimmt gar nicht ab, ist dies sicher eine hübsche Art zu protestieren gegen diese Wahl, die gar keine ist. Aber gelöst hat man damit das Dilemma bei Weitem auch nicht.

Still ist es im Lande der Eidgenossen. Still, im Vergleich zu den wenigen Wochen, als sich die so genannte Zivilgesellschaft mobilisierte. Ach, wie wurde sie gelobt. Nicht ganz zu unrecht, das muss man zugeben. Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich gegen die Ausschaffungs-Initiative der SVP auf die Hinterbeine gestellt. Schliesslich zielte der Angriff der PopulistInnen erstens direkt auf den Rechtsstaat, und zweitens wären vor allem Secondos besonders stark vom rassistischen Vorhaben der SVP betroffen gewesen. Also Menschen, die schon lange hier in der Schweiz leben oder gar hier geboren wurden, und das war der so genannten Zivilgesellschaft doch zu viel. Immerhin. Aber weiss die so genannte Zivilgesellschaft, dass am 5. Juni wieder eine Abstimmung über die Bühne geht, die wieder den Rechtsstaat und wieder ganz direkt Menschen betrifft? Es scheint nicht der Fall zu sein, wohl weil es um den Rechtsstaat für Flüchtlinge geht. Rechtsstaat ist nicht gleich Rechtsstaat für Alle, und Mensch ist nicht gleich Mensch bei allen – die Gefahr, ganz bitterbös zynisch zu werden, ist verdammt gross! Hinzu kommt, dass man als so genannte Zivilgesellschaft am 5. Juni eh nur alles falsch machen kann, also schweigt sie lieber. Denn es stellt sich wieder einmal die Frage nach dem «kleineren Übel» – falls man da überhaupt von einem «kleinen Übel» sprechen kann: Sagt man Ja, stimmt man der Verkürzung der Rekursfristen, den Bundeszentren und weiteren Verschärfungen zu. Sagt man Nein, kippt man die kostenlose Rechtsberatung für Flüchtlinge und ein paar weitere positive Punkte aus der Revision. Legt man leer ein, oder stimmt gar nicht ab, ist dies sicher eine hübsche Art zu protestieren gegen diese Wahl, die gar keine ist. Aber gelöst hat man damit das Dilemma bei Weitem auch nicht.