Es lebe der 1.Mai

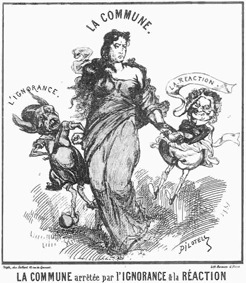

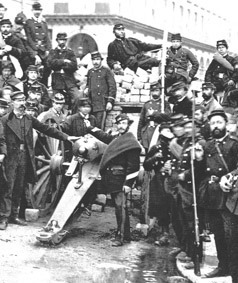

Vor 150 Jahren, vom 18.März bis zum 28.Mai 1871, kämpfen in Paris die Arbeiter*innen unter anderem für eine Gesellschaft frei von Ausbeutung. Nach 72 Tagen wird die Pariser Kommune, die erste Arbeiter*innenregierung der Welt, blutig niedergeschlagen. Am 1.Mai 1886 streiken in mehreren Städten der USA rund 400000 Arbeiter*innen und fordern die Einführung eines Acht-Stunden-Tags. In Chicago kommt es am 3. und 4.Mai im Rahmen der Streiks zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit mehreren Toten. 1889 beschliessen Gewerkschaften und Arbeiter*innenparteien auf dem Zweiten Internationalen Arbeiter*innenkongress in Paris, zum Gedenken an die Opfer von Chicago am 1.Mai zu einer internationalen Demonstration aufzurufen. Zentrale Forderungen sind auch hier der Acht-Stunden-Tag, sowie höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.

Vor 150 Jahren, vom 18.März bis zum 28.Mai 1871, kämpfen in Paris die Arbeiter*innen unter anderem für eine Gesellschaft frei von Ausbeutung. Nach 72 Tagen wird die Pariser Kommune, die erste Arbeiter*innenregierung der Welt, blutig niedergeschlagen. Am 1.Mai 1886 streiken in mehreren Städten der USA rund 400000 Arbeiter*innen und fordern die Einführung eines Acht-Stunden-Tags. In Chicago kommt es am 3. und 4.Mai im Rahmen der Streiks zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit mehreren Toten. 1889 beschliessen Gewerkschaften und Arbeiter*innenparteien auf dem Zweiten Internationalen Arbeiter*innenkongress in Paris, zum Gedenken an die Opfer von Chicago am 1.Mai zu einer internationalen Demonstration aufzurufen. Zentrale Forderungen sind auch hier der Acht-Stunden-Tag, sowie höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.

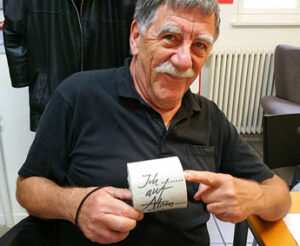

Der Kampf der DPD-Fahrer*innen

Alles Schnee von gestern? Bei Weitem nicht. Am ausbeuterischen kapitalistischen System hat sich nichts verändert. Aktuelles Beispiel dazu sind die heutigen Arbeitsbedingungen der DPD-Fahrer*innen: Überlange Arbeitstage, unbezahlte Überstunden, riesigen Stress. Gesetzliche Bestimmungen werden reihenweise nicht eingehalten. Ein Fahrer berichtet: «Jeden Morgen bin ich um 5:30 Uhr im DPD-Depot. Ich lade zwei bis drei Stunden Pakete ein und liefere sie dann aus, über 150 Stopps am Tag. Dann hole ich noch Pakete bei den Firmen ab. Oft bin ich um 18 Uhr immer noch bei der Arbeit, todmüde, denn ich konnte den ganzen Tag keine Pause machen. Nur die ersten 8,5 Stunden werden mir bezahlt, alles andere muss ich gratis machen.» Bestimmt wird die Route der Fahrer*innen durch den DPD-Algorithmus. Stressbedingte Fehler führen häufig zu Lohnabzügen. Ohne Hilfsmittel müssen die Fahrer*innen allein über 50 Kilogramm schwere Pakete ausliefern, obwohl gesetzlich nur die Hälfte zulässig wäre. All dies bei einem Lohn von etwa 3500 Franken brutto im Monat.

Die PdAS solidarisiert sich mit den DPD-Fahrer*-innen und unterstützt ihren gerechten Kampf für die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen. Diese skandalösen Arbeitsverhältnisse sind keine Ausnahme. Sie werden für immer mehr Arbeiter*innen zur Realität.

Corona-Solidaritätsabgabe

Es herrscht eine wirtschaftliche und soziale Notlage, die sich in den kommenden Wochen und Monaten verschärfen wird: Tausenden von Arbeiter*innen wurde bereits gekündigt, weitere Hunderttausende droht das gleiche Verhängnis. Viele Inhaber*innen von Kleinbetrieben, Selbständige und landwirtschaftliche Produzent*innen laufen Gefahr, durch Betriebsschliessungen ihr Einkommen und somit ihre finanzielle Basis zu verlieren. Zahlreichen Familien droht die Armut. Es ist nicht hinnehmbar, dass die Kosten der Krise nur auf die Lohnabhängigen in unserem Land abgewälzt werden. Die PdAS ist der Auffassung, dass diejenigen zur Kasse gebeten werden müssen, die bisher von der neoliberalen Politik enorm profitiert haben. Sie fordert seit April 2020 die Einführung der Corona-Solidaritätsabgabe. Konkret: die einmalige Abgabe von zwei Prozent auf Vermögen und Vermögenswerte ab drei Millionen Franken. Damit werden rund 17,5 Milliarden Franken eingenommen. Die Abgaben werden in einen Fonds einbezahlt. Daraus erfolgt die Umverteilung an die Arbeiter*innen, Familien und Kleinbetriebe, die sich wegen der Corona-Krise in finanzieller Notlage befinden. Die aus dem Fonds ausbezahlten Gelder gelten als konkreter Unterstützungsbeitrag und nicht als Darlehen. Sie müssen daher nicht zurückerstattet werden. PdA-Nationalrat Denis de la Reussille hat eine entsprechende Interpellation eingereicht.

Zusätzlich zur Corona-Solidaritätsabgabe fordert die PdAS eine Erhöhung der Gewinn- und Vermögenssteuer von Kapitalgesellschaften sowie der Steuern auf Grossvermögen und Grosseinkommen. Allein das Besteuern von 1 Prozent der Vermögen der 300 reichsten Personen in der Schweiz führt zu Einnahmen von über sieben Milliarden Franken.

Danke an das Gesundheitspersonal

Einen besonderen Dank spricht die PdAS dem Gesundheitspersonal aus. WDie Corona-Krise demaskiert und akzentuiert in den Gesundheitsberufen und im ganzen Gesundheitswesen alles, was die liberale, ausschliesslich auf Profitmaximierung ausgerichtete Politik der letzten Jahrzehnte versäumt und verursacht hat. Resultat davon sind die unhaltbaren Bedingungen, unter welchen die meisten Pflegenden arbeiten müssen. Die sofortige Einstellung von zusätzlichem Personal im Gesundheitswesen, sowie massive finanzielle Investitionen in die Arbeitsbedingungen, sind ein Muss!

Unblock Cuba

Zum internationalen Tag der Arbeit bekräftigt die PdAS ihre Solidarität mit Kuba und Venezuela.

Über 100 Organisationen aus 27 Ländern, darun-ter auch unsere Partei, fordern mit der Solidaritäts-aktion «Unblock Cuba» ein Ende der von der US-Regierung verfügten Wirtschaftsblockade gegen Kuba. Die Solidaritätsaktion richtet sich nicht nur gegen die völkerrechtswidrige Blockadepolitik der USA: Sie wendet sich auch gegen die inkonsequenten Haltungen der europäischen Regierungen, darunter auch jene der Schweiz. So wie die meisten EU-Staaten bekundet die Eidgenossenschaft öffentlich ihre Ablehnung der Blockade und stimmt regelmässig auf UN-Vollversammlungen für deren Verurteilung. In der Praxis trägt die Schweiz jedoch die US-Blockade aktiv mit. Ein konkretes Beispiel dazu: Postfinance, das Geldinstitut der Schweizerischen Post AG, verweigert seit Monaten Überweisungen nach Kuba. Die Post AG ist im Besitz des Bundes, doch der Bundesrat interveniert nicht gegen die Geschäftspraxis der Postfinance.

Sozialismus oder Barbarei

Wir leben in einem historischen Moment, der einmal mehr die Unfähigkeit des Kapitalismus bestätigt, die Hauptprobleme der Menschheit zu lösen. Die Covid-19-Pandemie war der Auslöser für eine Gesundheits-, Sozial- und Wirtschaftskrise der kapitalistischen Welt, deren Ausmass wir erst jetzt zu erkennen beginnen. Der Schaden, der sich in den kommenden Jahren manifestieren wird, ist noch schwer abzuschätzen, aber eines ist sicher: Wir leben in einem Schlüsselmoment der Geschichte des Kapitalismus.

Sozialismus oder Barbarei. So geht es in Zukunft nicht nur um eine Reform der Wirtschaft, des Staates, der sozialen Strukturen, um die Beseitigung negativer Auswirkungen, sondern es geht um die Veränderung der Gesellschaft. Dabei stützt sich die PdAS auf die Grundlage des Marxismus. Unser Ziel ist der Aufbau einer neuen, sozialistischen Gesellschaft. Dies bedeutet die Verstaatlichung der wesentlichen Sektoren der Wirtschaft (insbesondere des Bank- und Versicherungswesens). Diese demokratisch organisierte Wirtschaft geht vom Arbeitsplatz aus und ist im Interesse aller und nicht im Profitinteresse weniger.

Doch dort wollen wir nicht stehen bleiben. Unser Ideal ist eine kommunistische, das heisst eine klassenlose Gesellschaft, in der das Leben für alle einen Sinn erhält, in der die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, Herrschaft und Entfremdung aufgehoben sind und das ökologische Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Diese Gesellschaft wird von den Werten der Gleichberechtigung, der gegenseitigen Achtung, des Friedens und der Freiheit von Zwang und Not bestimmt sein.

Die PdAS ruft alle auf, sich wo immer möglich unter Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen an Aktionen am 1.Mai teilzunehmen. Und am 1.Mai 2022 werden wir wieder gemeinsam auf die Strasse gehen für eine sozialistische Zukunft!

Es lebe der internationale Tag der Arbeit!

Partei der Arbeit der Schweiz

April 2020